カテゴリー: 中国の戦略

-

中国爆撃機が沖縄-宮古間通過 空母「遼寧」と連携か―防衛省

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051801095&g=soc

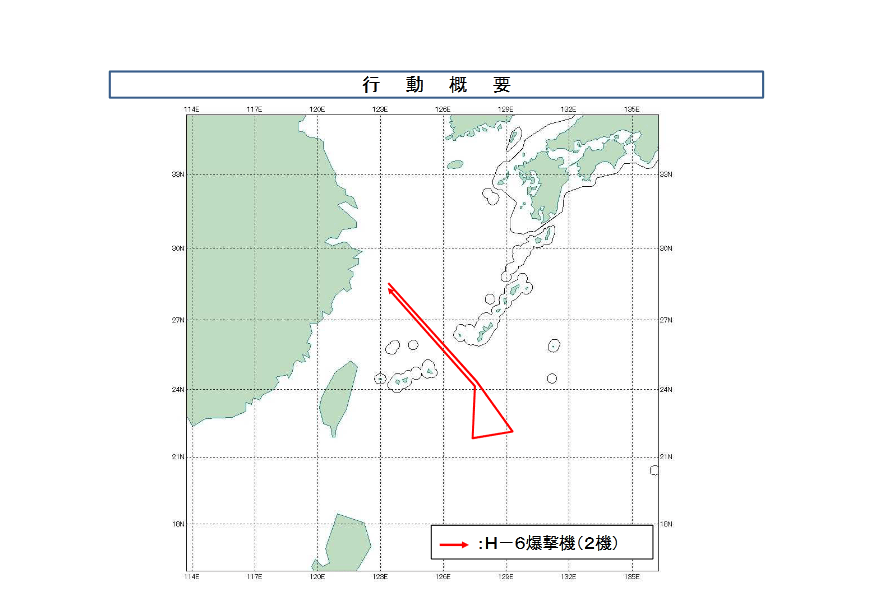

『防衛省統合幕僚監部は18日、中国空軍のH6爆撃機2機が沖縄本島と宮古島の間を通過したと発表した。爆撃機は東シナ海方向から南下し、沖縄南方の太平洋上を周回飛行して戻った。周辺の海域では、今月初めから空母「遼寧」など中国海軍の艦艇が活動を続けており、同省は関連を含め、詳しく分析している。

昨年度の緊急発進1000回超え 過去2番目、中国機増で―防衛省

同省によると、中国機の沖縄―宮古間通過は2月以来。航空自衛隊の戦闘機が対応し、領空侵犯はなかった。爆撃機は対艦ミサイルのようなものを搭載していたという。

遼寧は沖縄南方の太平洋上を移動しながら、艦載機の発着艦を200回以上実施。爆撃機は周辺を飛行しており、連携して探知や戦闘の訓練を行った可能性がある。 』 -

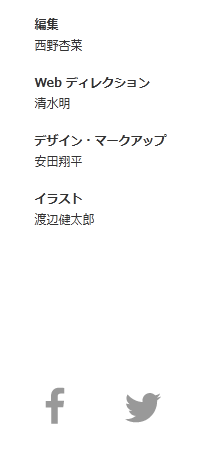

一帯一路「完全に支持」 東ティモール次期大統領に聞く

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM188FD0Y2A510C2000000/

『【ディリ=地曳航也】東南アジアの東ティモールで5代目の大統領に就くラモス・ホルタ氏は日本経済新聞のインタビューに応じた。

インフラ整備に向け中国の広域経済圏構想「一帯一路」への期待感を表明。2023年までに東南アジア諸国連合(ASEAN)への加盟を実現したい意向を示した。

東ティモールは20日に隣国インドネシアから独立して20年を迎える。ホルタ氏はジャーナリストなどを経て独立運動に尽力し、1996年に同国出身のベロ司教とともにノーベル平和賞を受賞した。今年3~4月の大統領選で当選し、20日に2度目の大統領職に返り咲く。

ホルタ氏は自らも大統領として携わった独立後20年の国づくりについて「平和と安定」を成果として強調した。「政治的過激派は存在せず、民族や宗教間の紛争もない」と述べた。大統領選や議会選を通じた政権選択が定着し「活気に満ちた民主主義が機能している」と訴えた。

東ティモールはオーストラリア北方、西太平洋の要所に位置する=共同

一方で民主主義の代償にも直面する。政党が議会での多数派争いを繰り返した結果、国政が停滞。歳入の9割を占める石油・天然ガスの収入に依存する経済構造から抜け出せていない。ホルタ氏は「経済面で良い結果を残せたとは言えない」と率直に認めた。

国際通貨基金(IMF)によると独立後、10%を上回ることもあった実質国内総生産(GDP)の成長率は2010年代半ばから鈍化し、20年は新型コロナウイルス禍で前年比8.6%のマイナスに陥った。国民の4割は貧困層とされ、ホルタ氏は新産業の育成に本腰を入れる考えを強調した。

「200億ドル(2兆6000億円)規模の石油基金があり、国家財政は向こう10年は余裕がある」と指摘。今後5年で農業と教育に集中的に投資する意向を表明した。食料の輸入依存を転換し、100%の自給率をめざすほか、デジタルや人工知能(AI)など最先端技術に精通した人材を育てる。

平均年齢が約20歳という若い人口構成をテコに外国から投資を呼び込む方針だ。ホルタ氏は「我々は地域や世界の対立には関わらない。あらゆる国からの協力、支援、貿易を歓迎する」と話した。

ASEAN加盟に関し「23年末にも実現したい」と語り、近隣の巨大市場への統合に期待感を示した。ASEANの新規加盟には参加全10カ国の承認が必要だ。東ティモールは11年に加盟申請したが、組織内の格差拡大や会議の運営能力などへの懸念から、一部の国で慎重論があがっている。

成長の基盤となるインフラの整備に向け、中国の一帯一路に賛意を表明した。「習近平(シー・ジンピン)国家主席の傑出したビジョンで、完全に支持する」と述べた。「米国も懐疑的になるのでなく、協力して北米、中南米を一帯一路でつなげるべきだ」と訴えた。

中国企業は東ティモールで発電所や港湾、高速道路など基幹インフラの建設を担う。ホルタ氏は「中国への利払いはゼロだ」と語った。整備費用の大半を自国でまかなっていると主張し、中国が一帯一路を手がける一部の国が陥っている「債務のわな」への懸念を打ち消した。

中国と東南アジアの一部の国が対立する南シナ海の問題をめぐり、平和的解決を促した。

「南シナ海の軍事化は非常に危険で、中国は善意ある超大国になるべきだ」と指摘した。

ロシアのウクライナ侵攻に関し「国の利益を正当化するために武力に訴えるべきではない」と批判した。同国ではホルタ氏のほか独立の英雄で初代大統領のグスマン氏や、初代首相のアルカティリ氏ら「建国世代」が、なお国政に強い影響力を持つ。

ホルタ氏は「若手は育てるのでなく育つものだ」と指摘。次世代の自発的な成長を促し、選挙を通じた世代交代を訴えた。

▼東ティモール 2002年にインドネシアの統治を脱却した21世紀最初の独立国で、人口約130万人、面積約1万5千平方キロメートルと、ともにおおむね岩手県と同じ規模。16世紀以来のポルトガル支配の終結を受け1975年に独立を宣言したが、翌76年にインドネシアが武力併合した。99年の住民投票で独立を決め、日本も国連平和維持活動(PKO)として陸上自衛隊を派遣し国づくりを支えた。キリスト教徒が99%で、地元のテトゥン語とポルトガル語を公用語とする。首相が行政権を担う一方、大統領は首相を任命し、立法府への拒否権を持つ。』

-

資源独占「ロシアと中国」、世界のリスクに 米財務長官

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN17DFD0X10C22A5000000/『【ワシントン=高見浩輔】イエレン米財務長官は17日、ブリュッセルで講演し、ロシアが独占的に供給する資源からの脱却が必要だと訴えた。ロシアによるウクライナ侵攻後の資源高について「世界経済が化石燃料の生産国による敵対的な行動の人質になるのは、これが最後にしよう」と述べ、再生可能エネルギーへの移行を急ぐべきだと強調した。

イエレン氏は「風と太陽を支配する国はない」として風力発電や太陽光発電の普及が資源独占の弊害を弱めると指摘した。米財務省によると、同日面会したフォンデアライエン欧州委員長ともロシアに対する戦争責任の追及や資源依存を減らす取り組みについて意見を交わした。

講演では同様のリスクを世界に及ぼしかねないとして中国に言及。「レアアース(希土類)の供給についても、中国に大きく依存する状態を長い間容認してきた」と指摘した。そのうえで中国が「不公正な貿易慣行」を是正し、途上国の債務問題などでも協力するよう促そうと呼びかけた。

ロシアの侵攻以降、米上院などでは議員がイエレン氏に対して、中国が台湾を攻撃した際の対応を問う場面も目立っている。イエレン氏は欧州を含めた各国が、中国をさまざまな分野で進む国際協調の枠組みに巻き込むことが重要だと強調した。』

-

中国経済:頭打ちは「中所得国の罠」か、労働人口減がネックに

https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00811/

『今世紀に入り急成長を遂げ、「世界の工場」として米国に次ぐ経済大国に躍り出た中国。しかし、近年は経済成長が頭打ちになっている。人口減少で人件費が上昇、商品の輸出競争力が失われているからだ。市場経済の下で高付加価値化が不可欠なのにもかかわらず、習近平体制は統制経済に舵を切りつつある。 』

『 日本を模範に成長した東アジア諸国

これまでの東アジア諸国の経済成長の軌跡をたどれば、戦後の日本経済が大成功を収めたことが域内諸国にかなりの希望を与えたことは事実であろう。日本を模範とする開発モデルは、かつて故・赤松要氏(一橋大学名誉教授)が提唱した「雁行(がんこう)発展モデル」(※1)として、域内諸国に示唆を与えた。

戦後の日本経済は市場メカニズムだけでなく、政府が市場を補完する経済政策と産業政策を実施して、重点産業を育成することで高度成長を実現することができた。1980年代になって、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われるようになった。安全保障上、日米は同盟国であるにもかかわらず、米国は日本を脅威とみなして、かつて日本の自動車や家電などの輸出産業に対する制裁を実施し、日米貿易摩擦が起きたぐらいだった。

東アジア諸国は日本を見習って、それぞれの国が重点産業の育成に奔走した。特に80年代に入って、域内諸国は電力や高速道路、鉄道、交通運輸などのインフラ施設を整備したことで奇跡的な経済成長を成し遂げた。雁行発展モデルでいえば、リーダーとなって飛んでいたのは日本だが、それにNIES(韓国、台湾、香港、シンガポールの新興工業国・地域)とASEAN(東南アジア諸国連合)が続いた。その後、改革・開放を推進する中国経済が台頭し、雁行の列に加わった。

しかし、97年、順風満帆にみえた東アジアの経済開発は挫折を味わった。というのは突如として通貨危機が東アジアを襲ったのだった。アジア通貨危機についてポール・クルーグマン教授は、東アジアの経済開発はもっぱら投資を増やすもので、「生産性の向上が伴っていないため、幻のものだった」と総括した。生産性重視の経済理論を提唱したクルーグマン教授はのちにノーベル経済学賞を受賞したが、その指摘は見事に外れ、東アジア諸国の経済は99年から相次いでV字型回復を果たした。

中国の高成長の陰に「低人権比較優位」

特に2001年に中国は念願の世界貿易機関(WTO)加盟を果たした。その前提として中国政府は国内市場を全面的に開放すると約束した。それをきっかけに、多国籍企業を中心に世界に点在する工場とサプライチェーンが徐々に中国に集約された。その過程で中国企業は外国企業から経営ノウハウと先進技術を学んで、中国は「世界の工場」になっていった。

中国的経済開発を考察すれば、日本に学んだ部分と中国独自のやり方で成長を遂げた部分の両面がある。具体的に中国は「人口大国」であり、輸出製造業にとって際限なく供給される労働資源は安い製品・商品を大量に生産するうえで、必要不可欠だった。

40年前、中国の廉価な労働資源はほとんど農村にあった。中国政府は公式的に農民の都市部への移住を認めていないが、農民の出稼ぎを非公式に認めた。ここでいう「非公式」の意味は都市部で出稼ぎする農民に戸籍(住民票)を付与していないことである。すなわち、社会保障が与えられていない農民は「農民工」と呼ばれ、労災、健康保険、年金保険など一切受けられない。結果的に資本家は、その分のコストを削減することができた。

中国の農民工が労災、健康保険と年金保険すら受けられないことについて、清華大学秦輝教授(歴史学)は「低人権比較優位」と定義している。ある意味で、正しい描写といえる。農民工の働く環境と生活環境を見る限り、彼らはまるで奴隷だったと言っても過言ではない。こうしたなかで中国経済は「離陸」した。

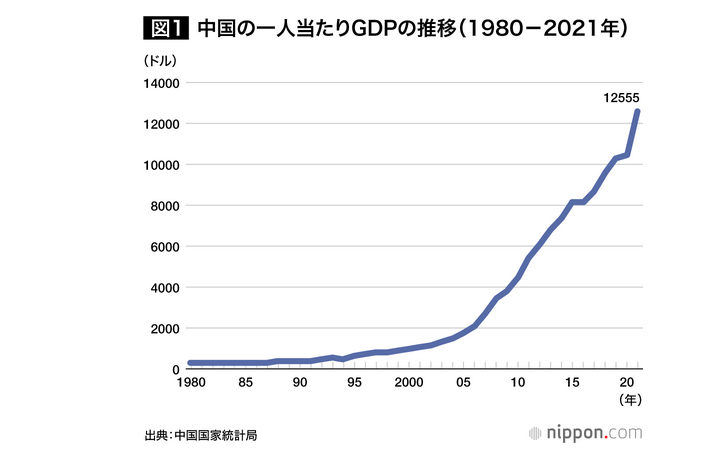

図1に示したのは、中国の一人当たり国内総生産(GDP)の推移である。ドル建ての一人当たりGDPであるため、為替レートの変動に影響されるが、中国経済が2000年代に入ってから本格的に離陸したことは確認できる。中国経済にとって2000-10年の間は高度成長期だった。

01年の世界貿易機関(WTO)加盟をきっかけに対中直接投資は量的に増えただけではなく、質的にも良くなった。というのは、中国の安い人件費を生かす単体の工場を設立するだけではなく、サプライチェーンが中国に集約され、研究・開発センターも多数設立された。中国は名実ともに、「世界の工場」になったのである。

「人口ボーナス」減少

問題は01年以降、中国経済は徐々に変調を来すようになったことである。中国では、ハイテク産業の主役は外国企業である。世界半導体メーカーのトップ10に中国メーカーはランクインしていない。中国では、年間の自動車販売台数は2600万台(21年)に上るが、上位を占めるのは軒並み外国メーカーである。それでも安い人件費と外国資本との組み合わせで中国経済は世界2位の経済規模まで成長した。

問題はこれからどうなるかである。一つは40年間にわたる「一人っ子政策」によって出生率が下がり、生産年齢人口はすでに減少している。総人口も早晩減少するとみられている。すなわち、中国経済を支えてきた比較優位の「人口ボーナス」が急速に減少している。生産性の低い農業から生産性の高い鉱工業とサービス業への労働移動によって経済成長を押し上げることができたが、出生率の低下と生産年齢人口の減少により、そのけん引力は急速に弱くなっている。これは「ルイスの転換点」と呼ばれている。

もう一つはグロバール・サプライチェーンが再編され、多国籍企業は中国に集約させている工場の一部を他の新興国に移転する可能性が高い。労働資源の供給が減少すれば、人件費が上昇し、付加価値の低い産業は人件費のより安い新興国へシフトする。代わりに、中国は産業構造の高度化を図る。これこそ雁行発展モデルの本来の姿である。

不十分な市場開放

問題は、中国の開発モデルはこれまであまりにも成功したため、次のステージ、すなわち、途上国から先進国に進んでいけるかどうかにある。アカデミックの分野でも、中国のドル建て名目GDPがいつ米国を追い抜くかに注目が集まっている。しかし、今の中国の経済成長、とりわけ高付加価値の産業をけん引しているのは外国資本である。中国地場産業の技術力強化がなければ、中国は先進国になれない。むろん、一人当たりGDPをみれば、中国はすでに立派な中所得国になっている。しかし、その中身を見ると、中国はまさに「中所得国の罠」(※2)にはまりつつあるといえる。

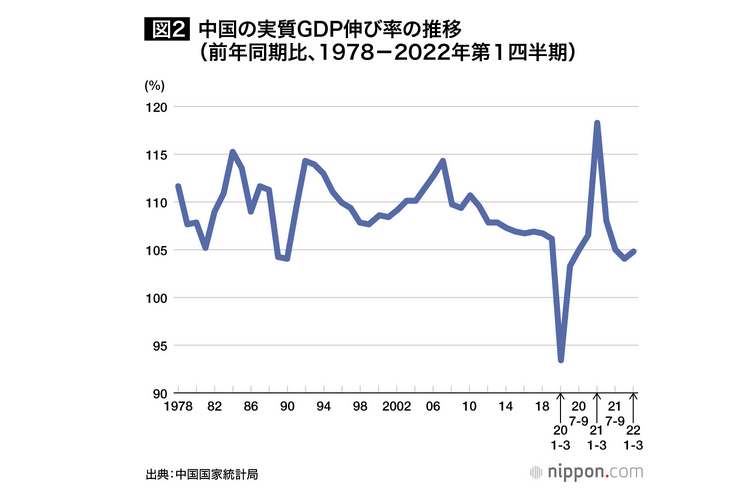

あらためて図2をみれば、2010年以降、下降傾向をたどっていることが分かる。20年以降、中国経済はコロナ禍により乱高下しているが、基本的に減速基調が変わっていない。習近平政権が誕生した13年3月の全人代(日本の国会に相当)で経済減速を受け入れる姿勢を示した。当時、使われた造語は「新常態」(ニューノーマル)だった。すなわち、中成長は新常態であり、無理に高成長を目指す必要がないと言われた。しかし、その後の中国経済は下げ止まることがなく、さらに減速していった。

振り返れば、01年にWTOに加盟した当時、中国政府は金融市場を含めて国内市場を全面的に開放すると約束した。しかし、現状をみれば、中国の市場開放は明らかに不十分と言わざるを得ない。このことが米中貿易戦争を誘発した原因だった。米中貿易戦争によって問われているのは中国が既存のグローバルルールを順守するかどうかである。

これに対して、中国政府は既存のルールが先進国によって定められたもので「途上国にとって不公平なものが多い」と主張している。こうした文脈のなかで中国は先進国と対立し、徐々に国際社会で孤立していった。

統制経済化

そして、中国国内情勢に目を転じると、統制経済に逆戻りする動きは徐々に顕著になっていることが分かる。これまでの40年間の経済成長は経済の自由化によって実現したものだが、習近平政権になってから、国有企業をより大きくより強くしようとしている。半面、アリババやテンセントいったテック企業に対する締め付けは厳しさを増している。

国有企業が主役となる体制において経済成長を実現できるならば、40年前に改革・開放を推進する必要はなかった。では、なぜ政府が経済に対する統制を強化しようとしているのか。なぜ経済の自由化とは反対に国有企業に経済政策を傾けているのか。

この点について唯一合理的な解釈は、行き過ぎた経済の自由化が共産党一党支配の政治体制と対立するから統制を強化しようとしている、というものだ。問題は、経済統制の強化を行き過ぎると、共産党の支配体制も脅かされる可能性が高くなる。換言すれば、中国経済が成長しなくなれば、共産党への求心力もおのずと低下していく。まさにジレンマである。

総括すれば、短期的には、ゼロ・コロナ政策の失敗、ウクライナ危機と米中対立は中国の景気を一段と押し下げる可能性がある。一方、長期的な課題として中国経済は出生率の低下と生産年齢人口の減少により「中所得国の罠」にはまる可能性がある。サプライチェーンの中国離れは中国の産業構造高度化を妨げることになる。

こうしたなかで、経済統制を強化しようとする習政権にとり、経済成長の急減速はまさに正念場となる。22年秋に共産党大会が開かれる予定である。習主席は3期目の続投を目指しているが、向かい風が強く吹き荒れている。

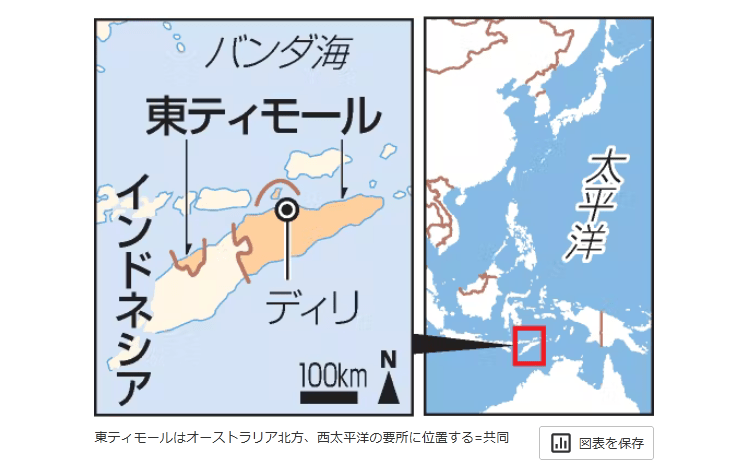

バナー写真:中国・上海の浦東地区に建つ高層ビル群。外資系企業や金融機関などが進出し、中国経済の発展を象徴した商業地区となっているが…(時事)

(※1) ^ 後発国の産業発展のパターンで、「輸入→国内生産→輸出」という長期的過程が順々に雁の群が飛ぶように現れるという経済理論。赤松要氏が1935年に提唱した。日本を先頭にしてアジア諸国が次々と工業化していく様子が、これに当てはまる。

(※2) ^ 「中所得国の罠」とは、多くの途上国が経済発展により一人当たり国内総生産(GDP)が中程度の水準(中所得)に達した後、発展パターンや戦略を転換できず、成長率が低下したり、長期に低迷したりすることを指す。中国を巡っては、ここ数年の成長率の低下と、1万ドルといった高度成長経路の区切りから、「中所得国の罠」を回避できるのかが問われている。

この記事につけられたキーワード

習近平 人口減少 中国共産党 改革開放 サプライチェーン 中国経済

柯 隆 KE Long 経歴・執筆一覧を見る

東京財団政策研究所・主席研究員。1963年中国南京市生まれ、86年南京金陵科技大学日本語学科卒業、88年来日。 92年愛知大学法経学部卒業 。94年名古屋大学大学院経済学修士 。長銀総合研究所国際調査部研究員、富士通総研経済研究所主任研究員を経て現職。財務省外国為替審議会委員(2000~09年)、財務政策総合研究所中国研究会委員(2001~02年)。主著に『暴走する中国経済 』(ビジネス社、2014年)、『中国が普通の大国になる日』(日本実業出版社、2012年)など。』

-

米中高官が電話、台湾問題「米国の言行食い違い」と批判

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN18ECA0Y2A510C2000000/『【ワシントン=坂口幸裕、北京=羽田野主】米ホワイトハウスのサリバン大統領補佐官(国家安全保障担当)と中国外交トップの楊潔篪(ヤン・ジエチー)共産党政治局員は18日に電話協議した。中国国営通信新華社によると、楊氏は「台湾問題における最近の米国の行動は態度表明と大きく食い違っている」と批判した。

ロシア侵攻が続くウクライナ情勢やミサイル発射を続ける北朝鮮問題も議題になった。ホワイトハウスの声明によると、両氏が話すのは3月14日にローマで会談して以来。米中の2国間関係についても意見を交わした。

バイデン大統領は5月20~24日に日本と韓国を訪問する。インド太平洋地域で影響力を強める中国に対抗するため、米国が安全保障と経済の両面で地域に関与する姿勢を明確にする狙いだ。バイデン氏が日韓を訪問する直前の協議は中国の強い警戒感を映す。

楊氏は「米側が台湾カードを行使するならば、必ず情勢を危険な境地に導く。中国は自身の主権と安全利益を守るために断固とした行動を取るだろう」と警告した。「米国側は言行を一致させ、中米関係が健全で安定した発展の正しい軌道に戻るよう推進すべきだ」と唱えた。

バイデン政権は中国本土と台湾は不可分だという中国の立場に異を唱えない一方、台湾の安全保障にも関与する「一つの中国」政策をとる。中国を唯一の競争相手と位置付け、台湾侵攻を阻むため武器売却などで抑止力強化を後押ししている。

米政府は台湾の国際機関参加を後押しする方針を示してきた。ブリンケン米国務長官は18日の声明で、22日に始まる世界保健機関(WHO)の会合に台湾の専門知識を生かすためオブザーバー参加するよう主張した。

台湾は昨年5月、WHOの年次総会にオブザーバー参加をめざしたが、中国の反対で認められなかった経緯がある。ブリンケン氏は台湾の公衆衛生や新型コロナウイルスへの対応を評価し「排除する合理的な理由はなく、参加は世界の利益となる」と指摘した。』

-

-

中露は軍事同盟国ではなく、ウクライナ戦争以降に関係後退していない

https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20220518-00296586※ 今日は、こんなところで…。

『16日にプーチンが招集した軍事同盟CSTO首脳会談に中国が入っているはずがないし、中露間にも軍事同盟はなく、中国は(北朝鮮以外は)どの国とも軍事同盟を結んでいない。

中国は軍事的に中立でNATO結束からも独立している。◆プーチンが招集した軍事同盟CSTOと中国

5月16日、プーチン大統領はCSTO(Collective Security Treaty Organization)(集団安全保障条約機構)設立30周年記念にちなんで、関係国首脳をモスクワに呼んで会議を開いた。

CSTOはソ連崩壊に伴って1992年5月15日に旧ソ連の構成共和国6ヵ国によって設立された軍事同盟で、設立時から今日に至るまで紆余曲折があるものの、現在のメンバー国は「ロシア、ベラルーシ、アルメニア、 カザフスタン、 キルギス、 タジキスタン」である。

中国と旧ソ連は、1950年代の後半から関係が険悪化し、1969年には中ソ国境にあるウスリー江の珍宝島(ダマンスキー島)で大規模な軍事衝突が発生し、中ソ国境紛争が始まった。

一時は中ソ間で核戦争が勃発するかもしれないというほど険悪な状態になり、これが結果的に米中接近を促したと言っても過言ではないほど、中ソは仲が悪かった。

もちろん1989年5月、天安門事件が起きる寸前に、まだ「ソ連」だった頃のゴルバチョフ書記長が訪中し中ソ対立に終止符は打った。

しかし1989年6月に起きた天安門事件で中国人民解放軍が民主を叫ぶ丸腰の若者たちに発砲して民主化運動を武力で鎮圧したことにより、ソ連崩壊後のロシアは、まだ「中国人民解放軍」に対して十分には警戒を緩めていなかった。

したがってCSTOは、ある意味、対中警戒的要素を持っているとも言える。

◆中露善隣友好協力条約が締結されたのはプーチンが大統領になってから

プーチンは、ロシア連邦の第二代大統領(2000年~2008年)と第四代大統領(2012年~現在)を務めているが、中国とロシアの間の「中露善隣友好協力条約」が締結されたのは、プーチン政権になったあとの2001年7月16日のことだ。

旧ソ連との間には1950年に中ソ友好同盟相互援助条約が結ばれており、それは軍事同盟でもあれば経済協力に関する条約でもあったが、1980年に失効している。

ソ連崩壊後は上述の軍事同盟が旧ソ連の構成共和国の間で結ばれたくらいだから、中国との間の「中露善隣友好協力条約」に軍事同盟の要素があるはずがない。

日本では、「中露善隣友好協力条約」の第九条が事実上の防衛協定だという人もいるが、そういう事実はない。第九条には以下のように書いてあるだけだ。

第九条:締約国の一方が、平和が脅かされ、安全保障上の利益や締約国の一方に対する侵略的脅威を伴うと認識した場合は、双方は発生した脅威を排除するために、直ちに接触し、協議する。(九条ここまで)

「接触し協議する」すなわち「相談する」だけなので、防衛協定ではない。特に

第七条:締約国は、既存の協定に従い、国境地域の軍事分野における信頼を高め、軍事力を相互に削減するための措置をとる。 締約国は、それぞれの安全保障を強化し、地域及び国際安定を強化するため、軍事分野における信頼醸成策を拡大し、深化させる。締約国は、武器及び軍隊の合理的かつ十分な原則に基づき、自国の安全の確保に努める。関連する協定に基づく締約国間の軍事技術協力は、第三国を標的としていない。(七条ここまで)

となっており、「国境地域の軍事分野における信頼を高め、軍事力を相互に削減するための措置をとる」の部分は「昔のような国境紛争はやめましょうね」という、「中露両国は、もう互いに相手と戦争しませんよ」ということを謳っているくらいで、七条の文末にある「第三国を標的としていない」という言葉は、「中露は第三国に対して互いの国を守る軍事同盟は締結していませんよ」ということを意味している。

すなわち、「中露ともに、相手国のために連携して、第三国と戦うということはしない」ということなので、中露善隣友好協力条約は軍事同盟ではないことが明確に示されている。

中露間に確実にあるのは戦略的パートナーシップで、習近平とプーチンの個人的な結びつきが強いということに依存している側面が大きい。

◆中国の秦剛駐米大使が米誌ナショナル・インタレストに「中露は同盟を結ばず」

今年4月18日に、駐アメリカの秦剛(しん・ごう)・中国大使が米誌ナショナル・インタレストに「ウクライナ危機以降」というタイトルの署名入り文章を発表した。その中で秦剛は以下のように書いている。

――ソ連解体後、アメリカと中国は1992年にそれぞれロシアのエリツィン大統領の訪問を受け入れ、「互いに(ロシアと)敵対しない」という関係を確立した。

当時の米露と中露関係は、同じ地点に立っていたのだ。

30年後、中露関係は大きく発展したが、「同盟も結ばなければ、対立もせず、第三者を標的としない」という性質に変化はない。中国はこれまでも、そしてこれからも、独立した大国であり、いかなる外部からの圧力を受けることもなく、事の善悪を自ら判断し、自ら自国の立場を決定していく。(引用ここまで)

この「同盟を結ばず(中国語で「不結盟」、英語では“non-alliance”)」という言葉だけを取り上げて、日本では「中露関係が後退し、遂に秦剛が、『中露は同盟国でない』と言った」と喜ぶメディアがあるが、上述した経緯を見れば、それが如何に的(まと)外れであるかが分かるだろう。

5月15日のコラム<ロシア苦戦で習近平の対ロシア戦略は変わったか?――元中国政府高官を直撃取材>にも書いたように、駐ウクライナの高玉生・元中国大使が「ロシアは惨敗する」と言ったことを、「中露関係が後退した」として鬼の首でも取ったように喜ぶジャーナリストがまだいるのは、中露の真相を理解していないためだろう。

◆気を付けた方がいいのは上海協力機構

前述の秦剛駐米大使は、同じナショナル・インタレストの中で、上海協力機構に関して、以下のように書いている。

――1996年、クリントン大統領がデトロイトでNATOの東方拡大のタイムテーブルを初めて発表した年、「中国、ロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン」の5ヵ国は上海で「国境地域における軍事分野における信頼強化に関する協定」に署名し、中国と旧ソ連諸国との国境問題を徹底して解決し、中ソ国境100万人兵士布陣の歴史に終止符を打ち、それを以て上海協力機構の礎(いしずえ)とし、相互信頼、相互利益、平等、協議、多様な文明の尊重、共通の発展の原則を確立し、「上海精神」の核を形成した。

その結果、中国とロシア、中央アジア諸国との長期的な善隣関係と共通の平和を実現した。 歴史は、異なる選択が異なる「果実」を産むことをわれわれに教えてくれた。(引用ここまで)

この「上海精神」は、そもそも「NATOの東方拡大に反対」して誕生したようなものであり、そこに今ではインドが入っているということに目を向けなければならない。

インドが上海協力機構に入ったプロセスは、拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の「習近平とモディ」による15回以上にわたる辛抱強い中印首脳会談の「果実」の一つなのである。

今月22日~24日の日程でバイデン大統領が来日し、日米豪印から成る「クワッド」による対中包囲網を、対露包囲網と絡めながら展開させていくようだが、その前に立ち止まって、「中露関係」と「中露印」3ヵ国の実態を把握していく必要があるのではないだろうか(「中露印」3ヵ国が描いている構想に関しては『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第六章で詳述した)。

◆EUともNATOとも対立構造にない中国

中国は北朝鮮と1961年に中朝友好協力相互援助条約という軍事条約を北朝鮮の要求により結ばされた以外は、どの国とも軍事条約を結んでいない。

その北朝鮮との軍事条約も、実は中国にとって足枷であり、早くこの足枷から逃れたいと中国は思っている。

ただ、現在はアメリカの圧力からの緩衝地帯になっているので、それなりの役割を果たしてはいるが、中国は軍事的に危険な北朝鮮と運命を共にしたくないと思っているので、常に北朝鮮の暴走を抑えようとし、関係は微妙だ。

となると、ロシアと違い、中国は特にEUやNATOと対立する要素は少なく、アメリカがウイグル問題で中国を批判せよと迫ってきたので、その批判をして見せて、中欧投資協定を中断させてしまったが、EUが、「中国がロシアを制裁しない」という理由だけで、対中批判を強めることも考えにくい。

むしろ、ロシアを制裁することによって経済的に苦しい立場に追い込まれているEUは、いずれ「経済で結びつきを強めようとする中国」の存在が、ありがたくなる可能性が出てこないとも限らない。

もし、上海協力機構が「NATOの東方拡大に反対して」設立されたのだから、中国はロシアとともに、NATOと対立関係にあると主張すると、上海協力機構の正式メンバー国である「インド」はどうなるのかという矛盾とぶつかる。

そのことには「目をつぶって、真実を見ないようにしよう」というのが日本にはあるのではないのか。

日本国民は現実を正視し、バイデンの来日が方向づける日本の未来を、俯瞰的に注意深く読んでいく必要があるだろう。

遠藤誉

中国問題グローバル研究所所長、筑波大学名誉教授、理学博士1941年中国生まれ。中国革命戦を経験し1953年に日本帰国。中国問題グローバル研究所所長。筑波大学名誉教授、理学博士。中国社会科学院社会学研究所客員研究員・教授などを歴任。著書に『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略 世界はどう変わるのか』(4月16日出版、PHP)、『裏切りと陰謀の中国共産党建党100年秘史 習近平 父を破滅させた鄧小平への復讐』、『ポストコロナの米中覇権とデジタル人民元』、『「中国製造2025」の衝撃 習近平はいま何を目論んでいるのか』、『毛沢東 日本軍と共謀した男』、『卡子 中国建国の残火』、『ネット大国中国 言論をめぐる攻防』など多数。』

-

米主導の新経済枠組み、日本で発足 中国対抗へハードル

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN17E0C0X10C22A5000000/

『バイデン米政権は17日、新たな経済圏構想「インド太平洋経済枠組み(IPEF)」を5月下旬に日本で発足させると表明した。サプライチェーン(供給網)やデジタルで緩やかな連携をめざす。アジア各国が求める市場開放には踏み込まず、中国に対抗する経済圏を築くにはハードルが高い。

レモンド商務長官が同日の記者会見で明らかにした。バイデン大統領は韓国と日本を訪れ、23日に岸田文雄首相と会談する。レモンド氏も大統領に同行し、日本でIPEF発足を宣言する。24日には日米豪印の「Quad(クアッド)」で首脳会議を開く。

レモンド氏はIPEF発足の理由について「米国がもっと存在感を出し、明確な経済戦略を持つようインド太平洋の国々から求められた」と説明した。「(トランプ)前政権がこの地域に関与せずに生じた空白を、我々が埋める必要がある」と強調した。

IPEFは、環太平洋経済連携協定(TPP)に復帰できないバイデン政権がTPPの代わりに苦肉の策として打ち出した枠組みだ。

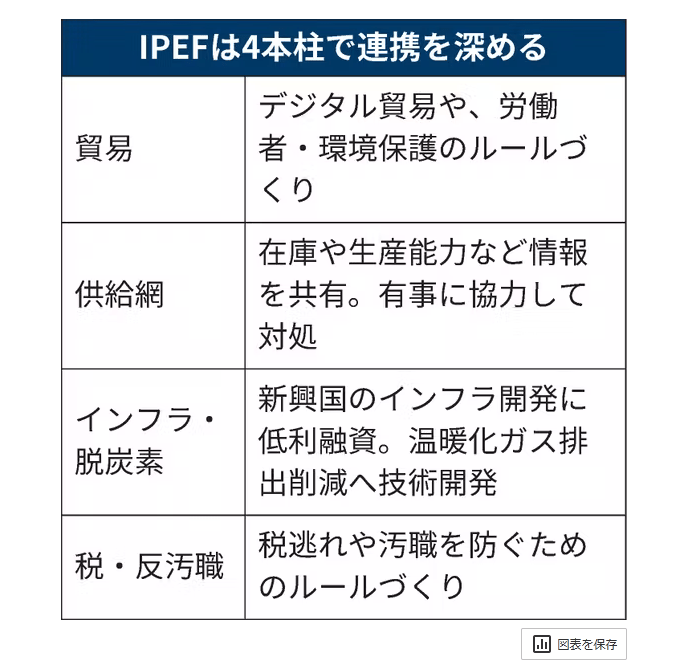

具体的には

①貿易

②供給網

③インフラ・脱炭素

④税・反汚職――の4分野で構成し、それぞれで政府間協定を結ぶ交渉を始める。日本のほか、韓国やオーストラリア、ニュージーランド、シンガポールなどが参加する見通しだ。分野ごとに参加国は異なる。

米通商代表部(USTR)高官によると、貿易の分野ではデジタル、労働、環境で新たなルールを設ける。企業にサーバーの設置義務を課しデータを自国内に保存させる「データローカライゼーション」規制の緩和などを決める。

供給網では、半導体などの戦略物資について在庫や生産能力といった情報を共有する体制を整える。災害など有事に速やかに協力できるようにする。

インフラでは中国の広域経済圏構想「一帯一路」に対抗し、低利融資などの支援策をまとめる。

バイデン政権は、関税の削減には踏み込まないと明言する。支持基盤の労働組合や与党・民主党の左派は「市場を開放すれば米国人の雇用が流出する」と警戒し、TPPのような自由貿易協定(FTA)を敵視するからだ。

市場開放という魅力に欠けるIPEFに、東南アジア各国をいかに巻き込むかが課題になる。米国が求める高水準のルールを受け入れる代わりに、得られる経済的な利益が乏しいからだ。

岸田文雄首相はバイデン氏との会談でIPEF参加の意向を伝える見通しだ。

5月上旬に訪米した萩生田光一経済産業相はレモンド氏に「スタートありきではなく、どれだけ多くの国々が趣旨に賛同するかが大事だ」と伝えた。日本は「多くの国が内容に意見が言える環境が必要だ」と水面下で繰り返し訴えてきた。

日本側は米国のインド太平洋への関与を引き出しながら、将来のTPP復帰に期待する。

インド太平洋の経済秩序における主導権争いは激しい。中国は、日本やオーストラリアなど多くの国の最大輸出先だ。中国はTPPへの加盟を申請し、日中韓が加わる東アジア地域包括的経済連携(RCEP)も発効した。

米ケイトー研究所のコリン・グラボウ氏はIPEFについて「米国は片腕を自ら縛ったまま、中国と影響力を競うようなものだ」と指摘する。

実効性を持たせられるかも焦点だ。各国議会の承認が必要な貿易協定ではないため、米国で政権が代われば立ち消えになる可能性がある。米国内では「IPEFは紳士協定のような形になるだろう」(米通商関係者)との見方が根強い。

バイデン政権の経済政策は2国間の対中政策をいまだに策定しておらず、IPEFの位置づけが曖昧だ。対中姿勢が定まらないまま、IPEFは見切り発車する形になる。

(ワシントン=鳳山太成、加藤晶也)

多様な観点からニュースを考える※掲載される投稿は投稿者個人の見解であり、日本経済新聞社の見解ではありません。

青山瑠妙のアバター 青山瑠妙 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授 コメントメニュー

ひとこと解説

このタイミングでのIPEFの発足は、アメリカや日本にとって大きな追い風となっています。

中国はゼロコロナ政策による操業リスクが改めて浮き彫りとなり、また経済成長も大きく落ち込むことが予想されています。

IPEFの成否はASEAN諸国の動向に左右されるといっても過言ではありませんが、ASEANとの関係を促進するうえで日本に期待される役割は大きいと言えましょう。

2022年5月18日 12:40 』

-

今次ウクライナ戦争は、中共のBRI(ベルト&ロード・イニシアチブ)を破綻させた。

『Vali Kaleji 記者による2022-5-16記事「Will Russia Complete Iran’s Rasht-Astara Railway?」。

https://st2019.site/?p=19571※『Eurasia Daily Monitor』という機関誌の Volume: 19巻 Issue: 71号 寄稿記事である。

今次ウクライナ戦争は、中共のBRI(ベルト&ロード・イニシアチブ)を破綻させた。計画では、「ニュー・ユーラシアン・ランド・ブリッヂ」は、露→宇→波(もしくはベラルシア)と鉄道でつなぐことで、西欧と支那を接続させる肚だった。その「北国ルート」は不可能になった。

そこで浮上しているのが「中廊ルート」である。別名TITR=トランス・カスピアン・インターナショナル・トランスポート・ルート。

このTITRは、ロシア領を避ける。まずカザフスタンからカスピ海へ。そこをフェリーで渡して対岸のアゼルバイジャンへ。そこからまた鉄道で西隣のジョージアへ。ジョージアの黒海の港から、西欧へ荷物が行くのだ。

もうひとつのルートは、イランとトルコを通す。これは黒海を通航することなく荷物を西欧まで届けられるルートになる。中共からイランまでをどうするかは不確定で、キルギス、トルクメニスタン、ウズベキスタンを次々と縫い通すか、さもなくばアフガニスタン領土を利用することもオプションとして検討ができる。

もっか、注目されるのが、アゼルバイジャンとイランの間に、鉄道がつながっていないこと。これがつながると、ロシア領から、カスピ海沿岸をぐるりと鉄道で一周するルートができるのである。

すなわち時計回りに、露→カザフ→トルクメニスタン→イラン→アゼルバイジャン→ロシアと。

イラン西北の国境の町は「Astara」という。そのアスタラから、カスピ南岸の「Rasht」市までの区間、164kmだけが、鉄道未敷設なのだ。

アゼルは金持ちなので、この区間の建設資金をイランに融資できる。しかし米国がイランに経済制裁を加えているので、このような銀行間の契約は不可能である。イランに自己資金は無い。だからこの164kmは、いつまでも着工できずにいる。

イランはアルメニアとも国境を接していて、アルメニアの鉄道とイランの鉄道を結ぶこともできるのだが、アルメニア南部山岳地での鉄道建設が2009年いらい頓挫している。

アゼルとジョージアは、イラン鉄道との接合を熱望している。それができれば、輸出品を、黒海からではなく、イラン南岸のアラビア海に面したチャーバハール港から、アジア市場に向けて出荷できるようになるからだ。

アゼルから借金ができないので、イランは、モスクワから建設資金を調達したがっている。今次ウクライナ戦争は、イランにとっては都合がよい。ロシアは今後、鉄道で西向きに物資を輸出するのは難しい。だから、これからは、アゼルバイジャン鉄道経由→イラン鉄道経由で、イランの南岸港から物資を(たとえばインドに対して)輸出したくなっているはずだ。だからモスクワは、イランに鉄道建設資金を融資する可能性がある。』