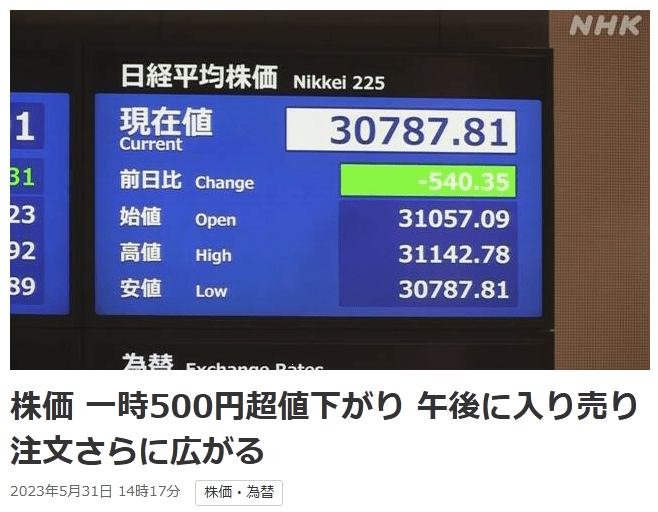

世界遺産「春日大社」:神の使いの鹿と3000基の燈籠が伝える、奈良時代から続く信仰心https://www.nippon.com/ja/guide-to-japan/gu900252/

※ 今日は、こんな所で…。

『 信仰心

旅 歴史 文化 2023.05.21

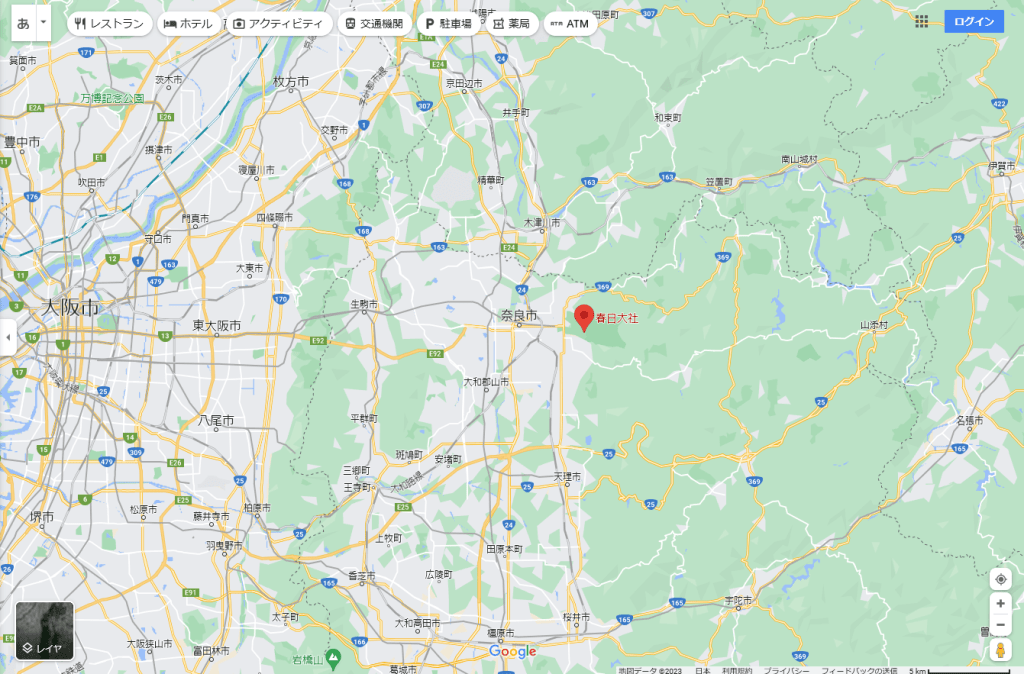

古代から信仰の対象だった御蓋山(みかさやま)の麓に鎮座する世界遺産「春日大社」(奈良市)。約100万平方メートルの自然豊かな境内では、神の使いの鹿たちが闊歩する。平安貴族や戦国武将も寄進した燈籠(とうろう)が約3000基あり、万人に敬われてきた歴史を伝えている。

奈良公園の人気者にまつわるいにしえの教え

「古都奈良の文化財」としてユネスコの世界文化遺産に登録される春日大社、東大寺、興福寺。その3つの社寺に囲まれる奈良公園一帯で、東大寺「奈良の大仏さま」と並び、インバウンドのお目当てになっているのが、あちらこちらで群れ遊ぶ鹿たちである。

「奈良のシカ」は国の天然記念物で、飼育動物ではない。人間と野生の鹿が市街地で共生する光景は、世界的に見ても大変珍しい。鹿は春日大社の「神の使い」と考えられたため、人々が大切にしてきたのだ。

2023年1月に発表された学術論文は、「神鹿(しんろく)信仰」が奈良時代から受け継がれてきたことを証明すると話題を呼んだ。約1400年前に奈良にすみ着き、周辺の鹿集団が狩りによって消滅する中で、固有のDNAを守り続けたと推測している。

鹿は奈良公園一帯に約1200頭が生息している

春日大社の歴史は、武神として崇敬される武甕槌命(たけみかづちのみこと)が、御蓋山(通称・春日山)頂上の浮雲峰(うきぐものみね)に降り立ったのが始まりとされる。武甕槌命は鹿島(茨城県)から白鹿に乗って来たと伝わるため、この地の鹿は神鹿とされた。

春日大社を信奉したのが、奈良時代から平安時代に栄華を誇った貴族・藤原氏。朝廷では権勢を振るったが、鹿に出会った時は、わざわざ輿から降りて頭を下げたという。

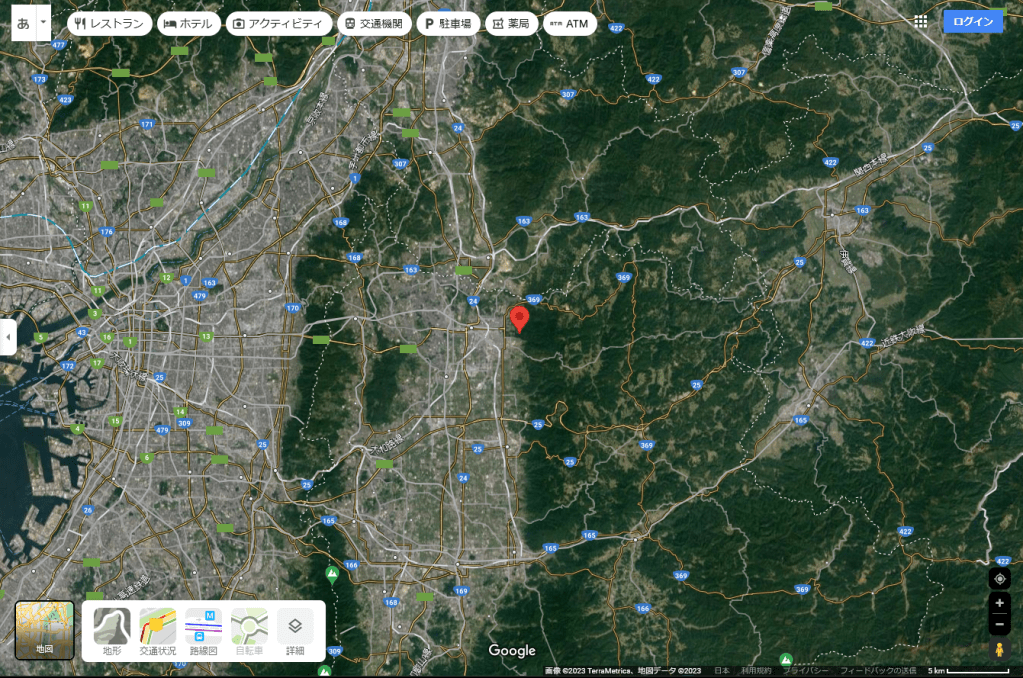

神山・御蓋山は狩猟や伐採が禁じられたため、野生の鹿にとっても安住の地となった。春日大社の東側に広がる「春日山原始林」は、今でも多様な生態系を保持することから、世界遺産「古都奈良の文化財」の一つとなっている。

武甕槌命が降り立った御蓋山の山頂には本宮神社が祀られるが立ち入り禁止。本殿の東にある御蓋山浮雲峰遙拝所から拝む

平安貴族から戦国武将に至るまで信仰を集める

武甕槌命はしばらく浮雲峰に祀(まつ)られていたが、768(神護景雲2)年、称徳天皇の命を受け、藤原氏が現在の場所に本殿を造営。その際に、香取(千葉県)から経津主命(ふつぬしのみこと)、枚岡(大阪府)より藤原氏の遠祖とされる天児屋根命(あめのこやねのみこと)と妻の比売神(ひめがみ)を迎え、4柱を共に祀った。

藤原氏は春日大社を氏神と仰ぎ、氏寺の興福寺と共に手厚く保護。特に平安時代には、皇族や貴族の春日詣でが盛んになり、849(嘉祥2)年には天皇の使者「勅使」が派遣される盛大な「春日祭」が始まった。現在も毎年3月13日に開催し、京都の賀茂祭(葵祭)、石清水祭と並ぶ三大勅祭に数えられている。

春日祭 撮影:松井良浩

12世紀ごろからは、新たな支配者層となった武家も、武芸向上や勝負運の御利益を求めて崇敬した。その人気は次第に庶民にも広がっていき、現在は全国に約3000もの春日神社がある。

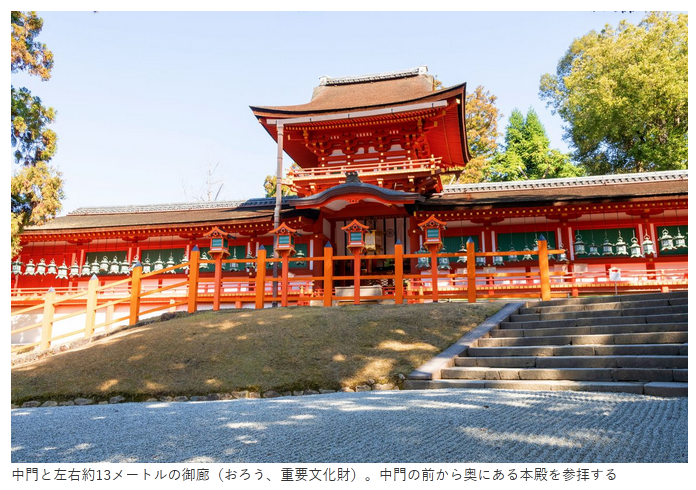

中門と左右約13メートルの御廊(おろう、重要文化財)。中門の前から奥にある本殿を参拝する

正門に当たる南門(重要文化財)。高さ約12メートルで春日大社最大の楼門

主祭神を祀る4棟の本殿を中心とする聖域を「大宮」と呼ぶ。中門と「御廊」に加え、社殿や宝庫、周囲の回廊や4つの門など、建造物のほとんどが重要文化財だ。

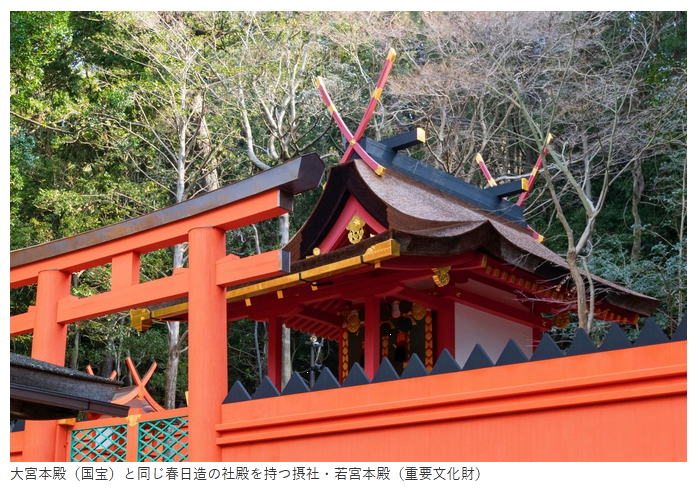

春日大社の建造物は、奈良・平安時代の建築技術の粋を集めたもの。特に大宮の本殿は、「春日造」という代表的な神社本殿形式の一つとして現代に受け継がれている。美しい反りを描く大屋根、それと一体化した庇 (ひさし)が特徴だ。20年に一度、修繕や造り替えをする「式年造替」を1200年にわたって執り行ってきた。4柱の4殿が横一列に並ぶ珍しいもので、国宝の指定を受ける。

大宮本殿(国宝)と同じ春日造の社殿を持つ摂社・若宮本殿(重要文化財)

左手前が社頭の大杉。周囲8.7メートル、高さ25メートルにも及ぶ大木

大宮内では、樹齢800~1000年と推測される「社頭の大杉」や、子授けの御利益があるという「七種寄木(なないろのやどりぎ)」など霊木や植物も見どころ。

晩春の花・藤は特に有名だ。南門を抜けて左手にある藤棚は、地面の砂にすれるほど花房を伸ばして咲くことから、「砂ずりの藤」と名が付いた銘木。藤は春日大社の象徴で、社紋にも用いられているが、これは藤原氏の家紋が藤であることと無縁ではない。古くから境内に自生し、「萬葉植物園」では20品種約200本が花を咲かせる。

「砂ずりの藤」は樹齢700年以上。藤原氏の嫡流、近衛家(このえけ)の献木と伝わる 写真:PIXTA

萬葉植物園の「藤の園」。藤棚とは違って、目線の高さで鑑賞できるよう工夫されている。毎年4月下旬から5月上旬に見頃を迎える 写真:PIXTA

あまたの燈籠が長年の信奉を物語る

春日大社境内の最大の特徴といえるのが、約3000基もある燈籠。広報の秋田真吾さんは「室町時代からは貴族や武士だけでなく、庶民からの寄進も増えた。全国に現存する室町以前の燈籠の約7割が、春日大社にあるといわれている」と語る通り、日本最多の神社である。

燈籠について解説してくれた広報の秋田さん

社寺の参道に燈籠を並べる風習も、春日大社が発祥だという。燈籠は本来、神仏を照らすために社殿やお堂の前に設けるが、春日大社では大宮と摂社・若宮をつなぐ参道「御間道(おあいみち)」を神前同様の聖域とするため、鎌倉時代末期から石燈籠が立ち並び始めたそうだ。その数はどんどん増え、次第に境内全域へと広がった。江戸時代になると春日大社にならって、全国の社寺が参道に石燈籠を並べるようになったという。

日本で初めて参道に石燈籠が並べられたという御間道

木製で立方体の火袋が特徴の「御間型燈籠」。2022年秋に、戦国時代の黒漆塗(くろうるしぬり)火袋の燈籠が1基復元された

境内を歩く際には、石燈籠の柱に注目したい。ほとんどの燈籠には「春日社」と刻まれているが、約2000基あるうち15基だけが「春日大明神」の文字になっているそうだ。ひと晩で3基見付けると「長者になれる」との言い伝えがあるので、ぜひ探してみよう。

「春日大明神」と刻まれた石燈籠

時代を超えた祈りを感じる光景

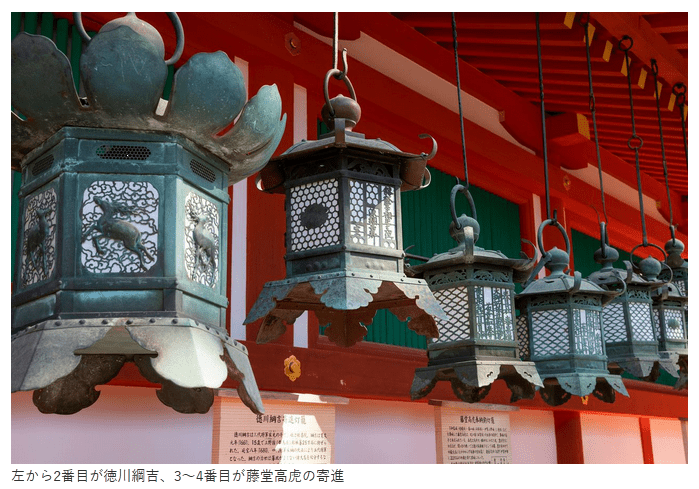

大宮の回廊にずらりと並ぶ釣燈籠は、現代でも寄進が絶えない。こちらは境内全体で約1000基を数え、古くは平安時代にさかのぼる。江戸幕府5代将軍・徳川綱吉、戦国武将の藤堂高虎や直江兼続、宇喜多秀家らが寄進した燈籠も、現役で御廊につるされている。

東回廊(重要文化財)に列を成す釣燈籠

左から2番目が徳川綱吉、3~4番目が藤堂高虎の寄進

膨大な数の燈籠は、「江戸時代までは毎日、火をともしていた」(広報・秋田さん)そうだ。現在は2月の節分、お盆の8月14、15日の伝統行事「万燈籠」の夜にだけ、その光景を目の当たりにできる。深い森の闇にあまたのともし火が揺らめき、神聖な参道や回廊がより厳かな空気に包まれる。

幻想的な雰囲気に包まれる「万燈籠」 撮影:松井良浩

大宮内の「藤浪之屋(ふじなみのや)」では、万燈籠の雰囲気を一年中体感できる。江戸時代まで神職の詰所だった歴史ある建物内に、100基以上の釣燈籠が明かりをともしているので、時を忘れて見入ってしまう。

幽玄な世界を楽しめる藤浪之屋(重要文化財)

石燈籠を眺めながら参道を歩いていると、鹿がひょこっと顔を出すことがある。その光景を数百年前の貴族や武将も見ていたかも、と思うと感慨深い。時代を超え、現代ではアイドル的な人気者になった鹿たちは、参拝者を笑顔にし、癒やしをくれる存在だ。

こけむした石燈籠が並ぶ表参道。たくさんの鹿にも出会える

春日大社

住所:奈良県奈良市春日野町160

拝観時間:御本殿参拝所 3月-10月=午前6時30分~午後5時30分、11月-2月=午前7時~午後5時 ※お札・お守り・御朱印等は午前9時~閉門まで、御本殿特別参拝 午前9時~午後4時(参拝不可の日時あり)

拝観料:境内参拝自由、御本殿特別参拝500円

アクセス:JR「奈良」駅、近鉄「奈良(奈良公園前)」駅から奈良交通バス「春日大社本殿」行き終点下車すぐ

取材・文=ニッポンドットコム編集部、EditZ

写真=EditZ

この記事につけられたキーワード

観光 世界遺産 寺 奈良 奈良市 国宝 祭り・行事・歳時記 文化財 春日大社 鹿

Guideto Japan

注目のキーワード

観光旅共同通信ニュース江戸時代地域健康・医療中国仏教台湾 』