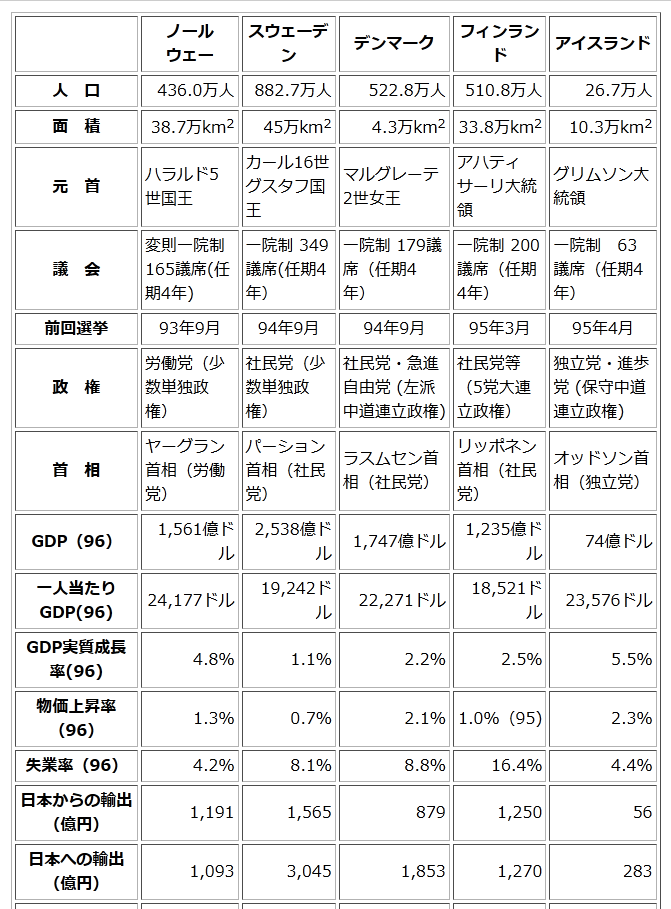

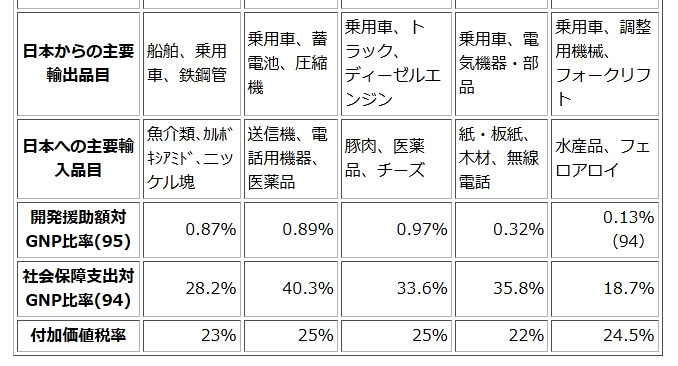

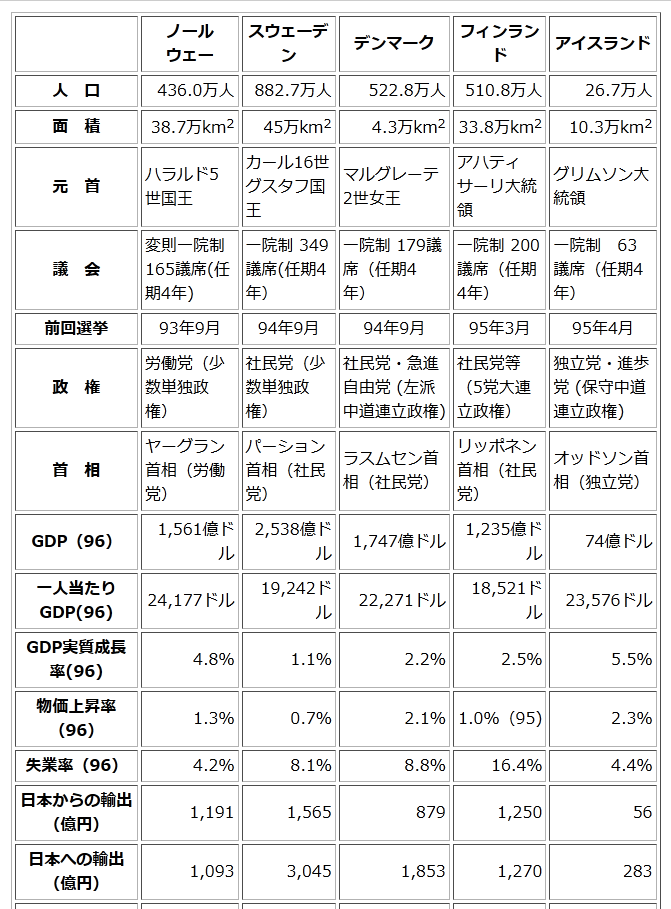

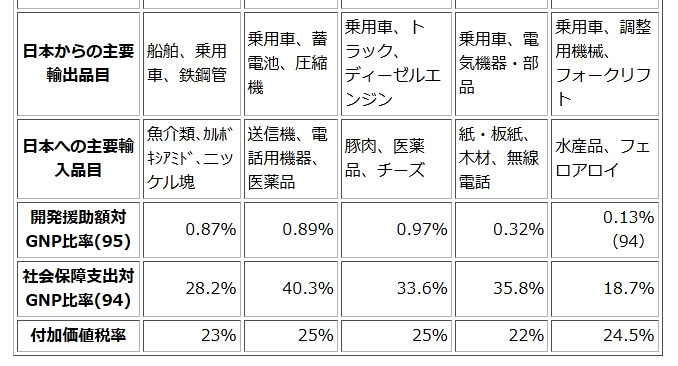

北欧5ヶ国主要指標

https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/kiroku/s_hashi/arc_97/gaiyu97/jre_hyo.html

※ ちょっと古い(たぶん、1995年頃)が、一覧表を見つけたんで、貼っておく…。

北欧5ヶ国主要指標

https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/kiroku/s_hashi/arc_97/gaiyu97/jre_hyo.html

※ ちょっと古い(たぶん、1995年頃)が、一覧表を見つけたんで、貼っておく…。

※ スウェーデンとNATO間には、実は「密約」があったという話しを、民放のワイドショーでやっていた(テレ朝系、「大下容子のワイド!スクランブル」で、どっかの大学の先生が、語っていた)。

※ それで、調べた…。

※ なるほど、本当のようだ…。

※ 「ワイド!スクランブル」、恐るべしだ…。

※ こういう「密約」されると、大分経って「機密解除」にならないと、我々一般人は、知る由も無い…。

※ 相当、アンテナを張り巡らしておかんとな…。

※ そういう「背景」があっての、今般の「正式加盟申請」の事態となっている…。

※ 何事も、一朝一夕の話しじゃ無いんだ…。

『ノルディックバランス(英語: Nordic Balance)とは、第二次世界大戦後の東西冷戦中における、北欧諸国の動向。

アメリカ寄りのデンマークとノルウェー、中立のスウェーデン、ソ連寄りのフィンランド、いわゆる「北欧の均衡」である。

北欧に表面的な平和を提供するものと言われた。

しかし最近[いつ?]の研究[誰によって?]によれば、むしろアメリカと同盟のノルウェー、アメリカ寄りの中立のデンマークとスウェーデン、ソ連寄りの中立のフィンランド、という状態がより実態に近かったとも考えられている[独自研究?]。(フィンランド化も参照)

冷戦期の実態はソ連がたびたび北欧への領海違反、スパイ事件を起こしており、平和を維持するどころではなかった。

北欧の中立政策が重心とは言え、スカンディナヴィア三国はソ連とは敵対に近かった[要出典]。

冷戦終結後にノルディックバランスも消滅した。

スウェーデンとフィンランドは、EUに加盟(1995年)。デンマークは、既に1973年にEC加盟。ノルウェーはEU加盟案を国民投票で否決し、現在に至っている。 』

『デンマーク

デンマークはナポレオン戦争以来、近隣の列強を刺激しないようにすることを安全保障の基本政策としてきた。

したがって、その本質は中立である。

しかし、ナチス・ドイツによる占領の経験を踏まえ、自国デンマークのような小国の単独中立は不可能であると結論づけ、何らかの同盟を必要とし、それを模索しはじめた。

1949年にスウェーデンの外相アーステン・ウンデーン(スウェーデン語版、英語版)が提唱したスカンディナヴィア防衛同盟を中立と同盟とを両立させるものとして歓迎したのである。だからこそ、それが挫折したあとには、次善の策としてNATO加盟へと至ったのである。

かかる背景を持つデンマークがNATOの中でたびたびアメリカ等と衝突したのは必然と言ってよいのだろう。

このためデンマーカイゼイション(デンマーク化)とレッテル貼りされることになる。

ここにアメリカの傲慢さと焦燥感が同時に見て取れるが、アメリカとデンマークは共に相手を必要としていた。

超大国と小国という違いはあれど、複雑な冷戦外交の中でギリギリの妥協と互いの国益を追求した両者の必死な姿が浮き彫りになっていると言えよう。

フィンランド

フィンランドは独ソ不可侵条約ではナチスに、冷戦ではアメリカ・イギリスによってソ連に売り渡されることになった。

隣国スウェーデンは、国民感情の上ではフィンランド寄りの立場であったが、ナチスとソ連の間で孤立を余儀なくされたことで中立維持に念頭を置いたため、結果的にフィンランドを見殺しにする格好になっていた。

したがって、継続戦争時のナチス・ドイツとの同盟を除いて、他国と連携してソ連に対抗することなどは最初から選択肢になりようがなかった悲劇の国である。

さらに、第二次世界大戦初期にはフィンランド湾対岸のバルト三国(とくにフィンランドと民族的・文化的にも近いエストニア)がソ連の直接的な支配下に置かれたこともあって、単独で超大国ソ連と向かい合わなければならなかった。

完全な独立を念頭に置いた安全保障政策を考えることが不可能である状況下においては、独立の大義とした民主主義を守ることを譲れない一線としたのである。

戦後スウェーデンは、戦時中のフィンランドに対する仕打ちから、フィンランドを重視し、より配慮する様になった。

ソ連との特別な関係を有するフィンランドの利益を尊重するため、NATOへは加入せず、冷戦においては武装中立政策を強化して行くこととなる。

不可能に近い命題を抱える中で独立の理念を守る何らかの手がかりにしたのは、中立指向である。

冬戦争・継続戦争における徹底抗戦後のソ連とのギリギリの交渉の結果、同盟は結ぶが有事の際の中立を認めさせることに成功し、それを安全保障の基本政策とした。

また、できる限りソ連を刺激するような言動を慎み、親ソ路線をことあるごとに内外にアピールした。

このソ連への従属・迎合ぶりがフィンランド化という言葉の誕生した背景であったが、逆説的に言えばフィンランドのしたたかさを証明するものでもある。

ノルウェー

ノルウェーは独立以来、当時のヘゲモニー国家であるイギリスの軍事的な支援を安全保障の基本政策としてきた。

地理的に近接していることもあってか、第二次世界大戦でも亡命政権はロンドンに置かれていた。

イギリスの国力が衰えると、今度は超大国のアメリカをその代替に考えていたようである。

したがって英米との同盟はノルウェーにとって譲れない一線であり、スウェーデンの外相ウンデーンのスカンディナヴィア軍事同盟構想に対してNATOへと合流することを条件とすることに拘ったのである。

そして交渉の決裂後、原加盟国としてNATOへ参加したのは当然の帰結である。

また当初はシャルル・ド・ゴール仏大統領のもとで反英米的な色彩の強かった欧州経済共同体 (EEC) ではなく、イギリス主導で結成された欧州自由貿易連合 (EFTA) に加盟している。

ド・ゴール退陣後はイギリス自身も含めたEFTA諸国が次々と組織を脱退してEECの後身にあたる欧州共同体 (EC) に加盟したが、ECのさらに後身である欧州連合 (EU) にノルウェーは加盟していない

(2014年現在のEFTA残留国はノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタインの4か国のみ)。

しかし決してアメリカ一辺倒ではなく、NATOを巡って分裂してもなおスウェーデンとの繋がりを極めて重視していた。

大国スウェーデンの軍事力をソ連に対する盾として期待する一方、自らが仲介役となりスウェーデンとNATOとの秘密同盟をも実現させている。

また21世紀に入っては日本とともに遠くスリランカ内戦の講和仲介に乗り出すなど主体的な政策も展開しており、単なるNATO陣営の一員としてのみにあらず、複雑な冷戦構造の中で自らの安全保障を追求し、その経験を培ってきたことが窺える。

スウェーデン

Edit-find-replace.svg

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2014年3月)

スウェーデンはナポレオン戦争終結後以来、中立外交を安全保障の基本政策として来た(武装中立、中立主義)。

また、スウェーデンは北欧諸国の中で唯一、単独中立を自らの軍隊によって担保することが可能な戦力を持ち得た国であり、第二次世界大戦においてもそれは成功を収めている。

そのため外相ウンデーンが提案したスカンディナヴィア防衛同盟は、米ソに対する中立を基礎としており、このためノルウェーとの交渉は難航し、結局実現することは無かった。

もちろんNATOに加盟しないことは当然とされた。

しかし冷戦が激化すると、デンマークやノルウェーを窓口にNATOとの密約を結んでいたことが、公開された外交資料などで分かってきた。

有事の際にはNATOへと加盟し、対ソ戦に参戦するというものである。

しかも極めて詳細に内容が決められており、スウェーデンは名目ほどには中立ではなく、実態はアメリカ寄りだったということである。

その強かな外交手腕は200年以上の平和を維持してきた原動力であるといえる。

スウェーデンは他北欧諸国と共に徴兵制を敷いてきた歴史があり、国力に比して大規模な軍を組織し、軍需産業の維持にも熱心な重武装中立国である。

しかしパルメ首相のようにベトナム戦争を非難し、対米批判を行ない、積極中立を遂行出来得る程、スウェーデンの中立政策には自信と実力を兼ね揃えていたと言える。

それをあえて西側諸国、米国よりの立場に立ったのは、中立と防衛同盟構想を越えた、北欧全体の自由と平和を守る戦いでもあったからである。

そして冷戦後は、中立主義を事実上放棄している。

一方、ソ連・ロシア寄りの隣国フィンランドとの関係は、フィンランドが存亡の危機を迎えた冬戦争・継続戦争の際に中立を保持して結果的に見捨てたことや両国の経済格差により微妙なものがあった。

冷戦終了後、両国は経済的には相互依存しつつもなお、スウェーデン人はフィンランド人を貧しいと蔑み、フィンランド人はスウェーデン人を尊大だと憎む民族感情が日常生活レベルで続いている[要出典]

(こうした感情は、近代まで大国間の抗争によって翻弄され、他国によって支配されて来た民族の感情の一面を顕しているとも言えるが、

フィンランドの場合、1918年の独立から冷戦期にかけて苦渋の外交を強いられて来ており、対ソ関係においても相互不信が存在したように、フィンランドはこうした大国間の抗争に翻弄されて来た歴史的経緯があった。

しかし冷戦終結とソビエト連邦の崩壊後は、新たな政治外交の再編の過程を歩んでおり、1995年にはスウェーデンと共にEUに加盟し、西欧諸国の一員となるのである)。

中立主義は、19世紀以来のスウェーデンの国是であり、武力行使は控えて来たが、18世紀以降のスウェーデンの国情からすれば止むを得ないものもあった。

英米に見殺しにされ、ソ連の横槍があっては、ドイツによるヨーロッパ占領を目の当たりにしていたスウェーデンの現実的な外交政策上、単独介入は不可能とも言えた。

しかしスウェーデンは、フィンランド内戦やソ芬戦争において義勇軍を送り、第二次世界大戦において人道的行為を行った様に決して日和見的な中立政策に偏っていたわけではなかった。

脚注

[icon]

この節の加筆が望まれています。

主に: 脚注形式での出典明記 (2015年3月)

[脚注の使い方]

参考文献

読書案内

武田龍夫『物語 北欧の歴史 - モデル国家の生成』中央公論新社〈中公新書 1131〉、1993年5月。ISBN 978-4-12-101131-2。

武田龍夫『北欧の外交 - 戦う小国の相克と現実』東海大学出版会、1998年8月。ISBN 978-4-486-01433-1。

『北欧史』百瀬宏、熊野聰、村井誠人編、山川出版社〈新版世界各国史 21〉、1998年8月、新版。ISBN 978-4-634-41510-2。

関連項目

冷戦

西側諸国

北大西洋条約機構

北欧理事会

スウェーデンの原子爆弾開発

ウィスキー・オン・ザ・ロック

汎スカンディナヴィア主義

デンマーク化

フィンランド化 』

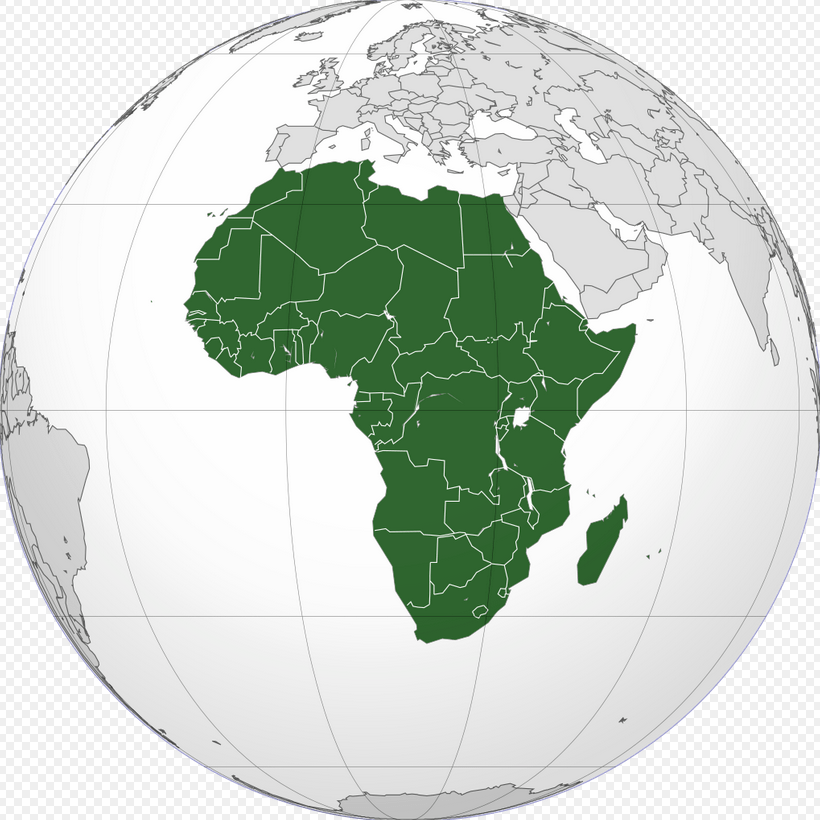

ソマリア

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2

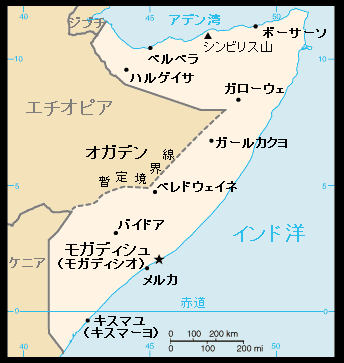

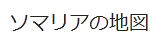

『ソマリア連邦共和国(ソマリアれんぽうきょうわこく)、通称ソマリアは、東アフリカのアフリカの角と呼ばれる地域を領域とする国家。エチオピア、ケニアおよびジブチと国境を接し、インド洋とアデン湾に面する。

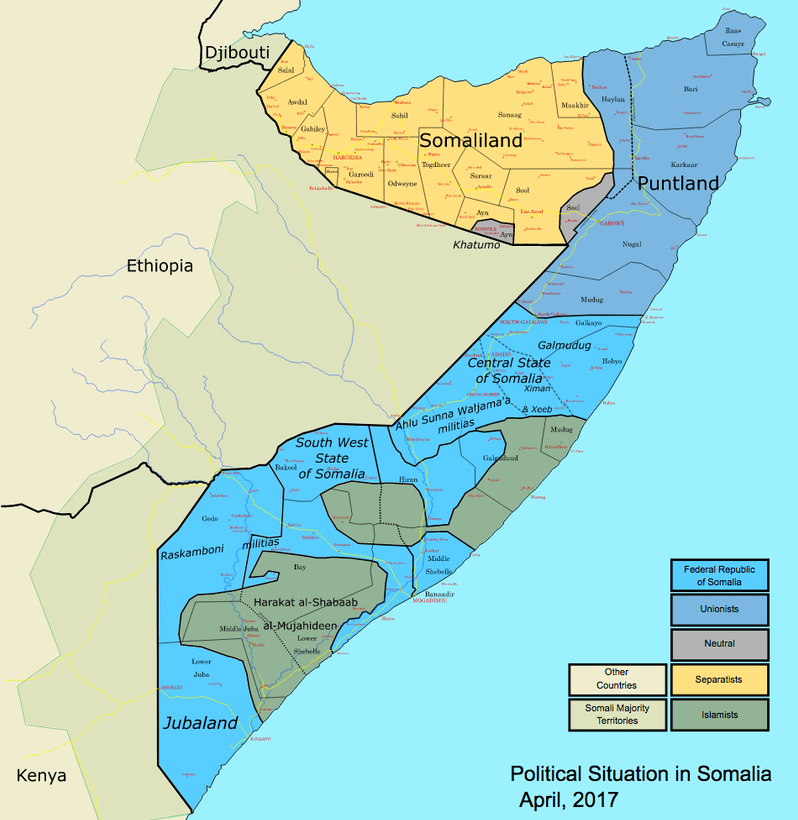

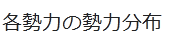

1991年勃発の内戦により国土は分断され、事実上の無政府状態が続いていた。

のちにエチオピアの軍事支援を受けた暫定政権が発足し、現在では正式な政府が成立したが、依然として一部地域を他の国家であると主張する政府が統治している。

現在の国土はソマリア連邦共和国政府が統治する中南部と、91年に独立宣言した旧英領のソマリランド共和国(首都ハルゲイサ、国際的に未承認、東部地域でプントランドと領土紛争)の北部、おもに南部に展開するイスラム急進派アッシャバーブ支配域に大きく3分割されている。

また連邦共和国政府内部も、北東部で1998年7月に自治宣言したプントランド(首都ガローウェ)、中部のガルムドゥグ、南部の南西ソマリア、最南のジュバランド(軍閥ラスカンボニが母体)といった自治地域を含有しており、統一はされていない。 』

『国名

正式名称はソマリ語で「Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya」。アラビア語で「??????? ??????? ?????????」、英語で「Federal Republic of Somalia」。通称Somalia、国民・形容詞ともSomali。日本語の表記は「ソマリア連邦共和国」。

ソマリアの公式国名を「ソマリア民主共和国(Somali Democratic Republic)」とする場合が多かったが、これはモハメド・シアド・バーレ政権下で「ソマリア民主共和国憲法」が有効であった時期の国名である。1991年に同政権が崩壊し憲法が廃止され、その後の暫定政府は「ソマリア共和国(Republic of Somalia)」を国名としていたが、全土を実効支配しておらず、公式国名とは見なされていなかった。2012年8月、暫定政権の統治終了を受けて公式国名がソマリア連邦共和国に改称された。

1960年 - 1969年、ソマリア共和国

1969年 - 1991年、ソマリア民主共和国

1991年 - 2012年、ソマリア(公式国名なし)

2012年 - ソマリア連邦共和国 』

『歴史

詳細は「en:History of Somalia」および「ソマリアの海事史」を参照

プント国

詳細は「プント国」を参照

紀元前26世紀、エジプト第4王朝のクフ王にプント国から黄金がもたらされたという記録がある。

紀元前25世紀、エジプト第5王朝のサフラー王にプント国から没薬と白金がもたらされたという記録がある。

紀元前21世紀、エジプト第11王朝のメンチュヘテプ2世がプント国に商隊を送ったという記録がある。

紀元前15世紀、エジプト第18王朝のハトシェプスト女王にプント国から乳香と没薬がもたらされたという記録がある。

紀元前1500年ごろから香料の産地としてエジプト、近隣諸国に知れていた。

紀元前1070年ごろ、エジプト第20王朝が滅亡するとプント国とエジプトの交易は途絶え、古代オリエント世界との交流が途絶えた。

ソマリ族の到来とソマリアのイスラム化

13世紀のFakr ad-Dinモスク(英語版)

詳細は「ソマリ族」、「モガディシュ王国(英語版)」、「イファト・スルタン国」、「アダル・スルタン国」、「アジュラーン・スルタン国」、および「en:Warsangali Sultanate」を参照

10 – 14世紀の間に、アラビア半島南部から遊牧民のソマリ族が移住してきた。彼らは早くからアラブやペルシャと交易していた。

植民地時代

詳細は「en:Geledi sultanate」、「en:Sultanate of Hobyo」、および「en:Dervish state」を参照

ソマリ人は元々6つの氏族に分かれ、それぞれの氏族に帰属意識を持って暮らしていた。

しかし第二次世界大戦でイギリス軍がイタリア領ソマリランドを占領、またイタリアが占領していたエチオピアも41年に皇帝軍が奪還すると、東部のオガデン地方はイギリスが暫定統治することになり、ケニア北東部を含めイギリス支配の下にソマリ人居住地域は統一されることになった。

その中で1943年にはソマリ青年クラブ(後にソマリ青年連盟=SYLに改称)が結成されると、居住区域で反発を続けた。独立直前には、イタリア領ではSYLが、イギリス領でもSYLの影響を受けたソマリランド民族連盟(SNL)が第一党となった[3]。

1886年にイギリスが北部をイギリス領ソマリランドとして領有。このころ、南部はイタリアの保護領であった。

1908年までにイタリアが南部をイタリア領ソマリランドとして領有。第二次世界大戦中、一時はイタリアが全土を占領、イタリア領東アフリカの一部となったが、その後イギリスの施政下に。

1948年に北部がイギリスの保護領に。

1950年には南部がイタリア信託統治領ソマリアに。

独立後

1960年4月にイタリア領とイギリス領の両リーダーが会談して統合を宣言すると、SYLのアデン・アブドラ・ウスマンが大統領に、SNLのイブラヒム・エガルが首相に就任した。

しかしイーガルは半月足らずで国防相に格下げされ南部出身者に占められ[要追加記述]、また植民地時代の定数を引き継いだ議席数は人口比でも南部優位であるなど、南部に優位な政治が取られるようになった。[4]

「ソマリア内戦」も参照

1960年6月26日、イギリス領がソマリランド国として独立。5日後の7月1日にはイタリア領も独立し、南北統合でソマリア共和国が発足。

1969年10月、クーデターでモハメド・シアド・バーレ少将が実権を握り、国名をソマリア民主共和国に変更。

1970年10月には社会主義国家を宣言、ソマリ社会主義革命党の一党独裁体制に。

1977年、エチオピアのソマリ族によるオガデン州分離独立運動に端を発してエチオピアとの間でオガデン戦争勃発(1988年の両国の停戦合意まで続く)。

1977年10月、ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件。

1980年1月、人民議会はバーレを大統領に選出。

1982年 反バーレの反政府武装闘争が表面化。

ソマリア内戦

1988年 ソマリア内戦勃発。

1991年1月、反政府勢力統一ソマリ会議(USC)が首都を制圧しバーレを追放(バーレ政権崩壊)。暫定大統領にアリ・マフディ・ムハンマドが就任。

しかし、USCの内部で、モハメッド・ファッラ・アイディード将軍派がアリ・マフディ暫定大統領派と対立。各勢力の内部抗争により南北は再び分裂。

1991年6月、北部の旧英国領地域が「ソマリランド共和国」として独立宣言。バーレ元大統領はナイジェリアのラゴスに亡命。

国連PKO介入後

1991年 アイディード将軍派に首都を追われたアリ・マフディ暫定大統領が国際連合に対しPKO部隊派遣を要請。

1992年6月、アイディード将軍がいくつかの軍閥を統合してソマリ国民同盟(英語版)(SNA)が結成される。

1992年12月、国連PKO部隊、多国籍軍を派遣。

1993年5月、武力行使を認めた第二次国連ソマリア活動展開。アイディード将軍は国連に対して宣戦布告。

1993年10月、モガディシュの戦闘。

1994年3月、 アメリカ合衆国、ソマリアからの撤兵。

1995年3月、国連PKO部隊撤退。SNAのアイディード派がアリ・アト(英語版)派と内部分裂。

1995年12月、ナイジェリアに亡命したバーレ元大統領が、同国ラゴスにて死去。

1996年8月、アイディード将軍死去。

1998年7月、ソマリア北東部の氏族が自治宣言をし、ガローウェを首都とする自治政府・プントランド共和国を樹立。

2000年5月、ハッサン暫定政権樹立。アイディード派やソマリランドなど独立勢力を排除したために内戦は続き、さらに国家の分裂が進む。これ以降、氏族・軍閥・宗派と、さまざまな勢力が対立する群雄割拠状態となる。

2002年、ラハンウェインがベイ州とバコール州を中心とする地域で、バイドアを首都とする国家「南西ソマリア」(2002年 - 2006年)として独立宣言。

2004年初頭にヒズブル・シャバブ(アル・シャバブの前身)が結成され、2004年の半ばにアル・シャバブが結成された。

2006年6月、イスラム法廷会議(ICU)が首都モガディシュを占領。イスラム教とキリスト教という宗教対立によって、対外戦争の火種となる。

2006年12月、エチオピア軍が侵攻してソマリアを制圧。暫定政府が国権を掌握する。

2007年1月、アメリカ軍がエチオピア軍支援のため空襲。暫定政府は法廷会議に対し勝利宣言を行う。イスラム法廷会議(ICU)はケニア国境付近へ逃走し、国内の残党との連携でのちのデモやテロの根源となる。PKO再派遣が決定されるも、アフリカ連合(AU)中心で、参加国数も内容も低調に終わった。

2008年8月、イスラム法廷勢力との間の停戦協定。

2008年12月、アブドゥラヒ・ユスフ大統領辞任。

2009年1月、イスラム法廷会議の流れをくむソマリア再解放連盟(英語版)(ARS)の指導者で穏健派のシェイフ・シャリーフ・シェイフ・アフマドが大統領に選出され、オマル・アブディラシッド・アリー・シェルマルケを首相とする内閣を発足させる。

東アフリカ大旱魃

詳細は「東アフリカ大旱魃 (2011年)」を参照

2010年7月20日、国連は南西ソマリアの2地域(下部シェベリ州、バコール州)で飢饉が起こっていることを公式に宣言。

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、難民流出の状況を発表した。

それによると、ソマリアからケニアに逃れた難民は今年度前半の6か月で約3万人。2009年同期の4万4,000人から3分の1近く減少した。アデン湾向岸のイエメンへの難民も2009年同期の1万3,000人から6,700人に減少した。事務所の報道官は、減少は安定でなく不安定さを増していると記者会見で語った。

2011年11月、国連は、ベイ川、ベクール川、シェベリ川下流の3地域(ベイ州、バコール州、下部シェベリ州)に対する飢饉地域指定を解除した(国連人道問題調整事務所(OCHA)による)。

ソマリア連邦共和国

2012年8月、暫定憲法を採択し連邦議会を招集。8月20日に暫定政府の統治期間が予定通り終了した。

2012年9月、大統領選挙を実施し、穏健派のハッサン・シェイク・モハムドが選出された[5]。

2012年10月、アブディ・ファラ・シルドンが首相に就任。

2012年11月、シルドン首相が閣僚を指名。新内閣発足。

2013年4月、IMFがソマリア連邦政府を22年ぶりに承認。これにより、IMFのソマリア支援の道が開けた[6]。

2017年2月、2017年ソマリア大統領選挙によってモハメド・アブドゥライ・モハメドが大統領に就任。過激派シャバブの対策に注力することとなる[7]。

2018年9月5日 - エリトリアの首都アスマラで、ソマリア、エリトリア、エチオピアの3カ国による「包括協力協定」に署名[8]。

2020年12月 - アメリカのドナルド・トランプ大統領は、2021年1月の任期切れを前に駐留米軍700人の撤収を発表した[9]。』

『経済

詳細は「ソマリアの経済」および「en:Economy of Somalia」を参照

首都モガディシュ(1995年)

内戦で経済は壊滅、崩壊状態である。

世界最貧国の一つであり、IMFによると2020年度のソマリアの一人当たりGDPは332ドルで、世界195の国家・地域の内193位[14]。

平和基金会が発表した失敗国家ランキングでは2008年から2013年まで6年連続で第1位にランクづけされており、国際的に承認された政府が21年ぶりに発足したにもかかわらず2014年・2015年も2位に位置づけられた。

2013年度のイギリス情報誌のエコノミスト治安ランキングワースト10では第2位。また、内戦で大量の難民が発生しており、各国からの援助が頼りの状態である。

主要輸出品はバナナ、家畜、皮革。

主要輸入品は原油、石油製品、食料品、機械類など。地下に石油・ボーキサイトなどを含有する地層が存在するが、未開発である。

通貨はソマリア・シリング(SOS)。アメリカの評論誌『Foreign Policy』によれば、2007年調査時点で世界でもっとも価値の低い通貨トップ5の一つ。為替レートは1ドル=1387.77ソマリアシリング[15]。現在国内ではドルやユーロ、サウジアラビア・リヤルなどがおもに流通している。

主産業は、バナナを中心とする農業、ラクダ(飼育数世界1位)・羊・ヤギなどの畜産業。

畜産業の経済に占める比率はGDPの40パーセント、輸出収入の65パーセントに達する。

農産品の加工を軸とした小規模な軽工業はGDPの10パーセントに達する。 』

『国民

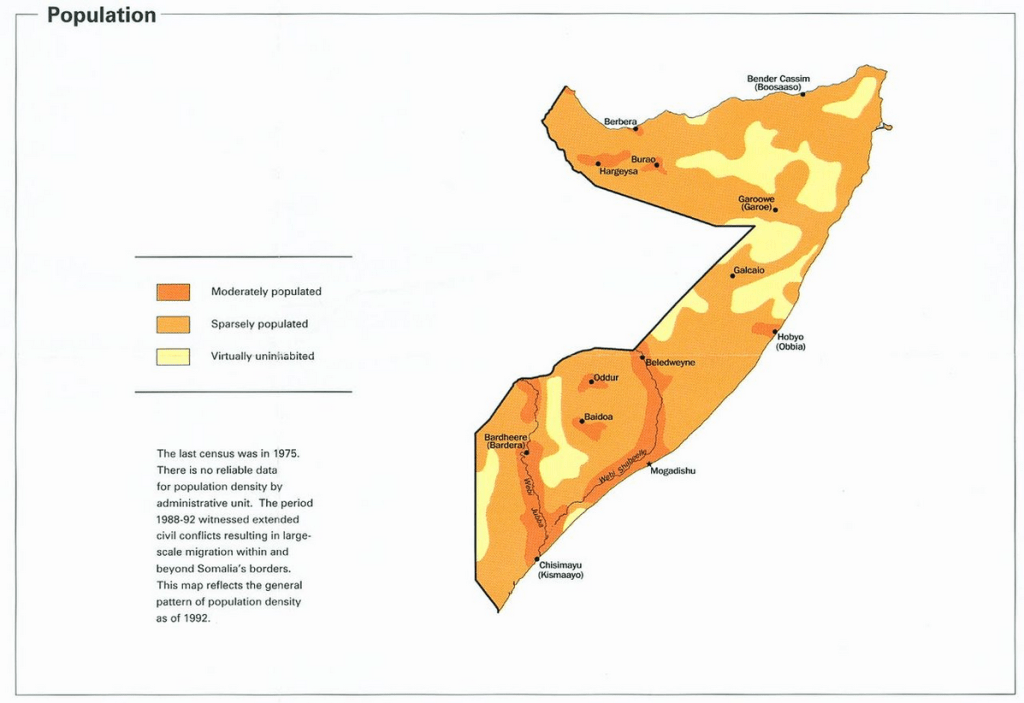

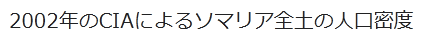

2002年のCIAによるソマリア全土の人口密度

民族

詳細は「en:Demographics of Somalia」を参照

民族構成(ソマリア)

ソマリ人

?

85%

その他

?

15%

ソマリアはおよそ983万2,017人の人口を有し、85パーセントがソマリ人(ハウィエ、イサック、ダロッド、ラハンウェイン、ディル(英語版)、イッサ族)である[19]。

その他の15パーセントは、en:Benadiri people、en:Somali Bantu、en:Bajuni people、en:Bravanese people、エチオピア人、インド人、パキスタン人、ペルシャ人、イタリア人、イギリス人などとなっている。

1990年代初頭の内戦により、ディアスポラ(ソマリ人ディアスポラ(en))の数が著しく増大することとなった。この際は国内でももっとも教育水準の高いソマリ人が大挙中東やヨーロッパ、北アメリカなどに逃れた。

ソマリアの都市化に関して信頼性の高い統計情報はほとんど存在しない。しかしながら、荒い推計によればソマリアの都市化率は年間5 – 8パーセントとみなすことができ、多くの町が急速に都市に成長している。現在のところ人口の34パーセントが町や都市に居住しており、この割合は急速に増加している[20]。

言語

詳細は「en:Languages of Somalia」を参照

公用語はソマリ語とアラビア語。

ソマリ語はソマリ人の国語であり、少数のマイノリティとも同様に、ほぼすべてのソマリ人によって事実上全土で使用されている。

政府機関やエリート層では欧米系言語が主流であるサブサハラアフリカ諸国の国の中では例外的に、エチオピアのアムハラ語やタンザニアのスワヒリ語とともに非欧米系言語の言語が共通語、作業言語として広く機能している国である。

少数派言語は存在し、ソマリア中南部でラハンウェイン氏族によって話されるAf-Maayが挙げられる。なおラハンウェイン氏族が話すのはマイ・テレー(Mai Terreh)という方言という説もある。さまざまなスワヒリ語(Barawe)もまた沿岸部一帯でアラブ人によって話され、バントゥー語(Jareer)もまた話される。

多くのソマリ人はアラブのメディアや、宗教教育の遠大な影響によるアラブ世界との緊密な結びつきのため、アラビア語を話す。

英語も旧植民地イギリス領ソマリランドであった現ソマリランドで広く用いられ、教えられている。イタリア語はかつて主要言語だったが、現在では内戦と教育の欠如により、流暢に話せるのは老人世代に限られる。

宗教

詳細は「en:Islam in Somalia」および「en:Christianity in Somalia」を参照

イスラム教が国教であり、国民の95パーセントがムスリムである。ムスリムのうち98パーセントはスンナ派である。その他の宗教が5パーセントである。

キリスト教の影響は1970年代に教会運営の学校が閉鎖され、宣教師が帰国すると著しく減少した。

1989年からは国内のカトリック大聖堂でも大司教ら聖職者が1人もおらず、モガディシュの大聖堂は内戦中の1992年1月から2月にかけて深刻な打撃を受けた。

ソマリアの憲法はイスラーム以外の宗教の普及と伝達を妨げている。この措置は多くがキリスト教徒(特にアムハラ人とその他のエチオピア人)か土着の信仰を奉ずる近隣のアフリカ諸国から、ソマリアとの距離を広げている。

教育

詳細は「en:Education in Somalia」を参照

1991年の中央政府の崩壊により、教育システムは私営となっている。

初等学校は、内戦前600校だったものが2005年には1,172校に達し、2005年までの3年間で初等学校の入学者は28パーセント増加した[21]。

2006年には、北東部のプントランド自治地域はソマリランド地域に続いてソマリアで2番目に無償の初等教育を導入した地域となり、今や教員は給与をプントランド政府から受け取っている[22]。

ベナディール大学、ソマリア国立大学、モガディシオ大学、キスマヨ大学、ゲド大学など、ソマリアの8つの大学のうちの機能している5つがソマリア南部に存在し、高等教育を提供している。

2001年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は37.8パーセント(男性:49.7パーセント、女性:25.8パーセント)である[23]。

保健

ソマリアはアフリカ全土においてきわめてHIV感染率の低い国家の一つである。

これはソマリ社会のムスリムの性質と、ソマリ人のイスラーム的モラルの固守によると考えられている[24]。

1987年(観測初年度)に推定されたソマリアのHIV感染率は成人の1パーセントだったが[24]、2007年になされた推定では内戦にもかかわらず、成人人口の0.5パーセントに過ぎない[23]。

一方、政府がまともに機能していない以上、当然のことながら医療制度は崩壊状態にあり、ほとんどの国民はまともな医療を受けられない状態にある。

長年に渡り国境なき医師団が活動していたが、職員の殺害・誘拐が相次いでいる。

ソマリア国内の各勢力が、保護どころか積極的に医師団を攻撃対象にしてきたことも重なり、2013年、国境なき医師団はソマリアからの撤退を決定、22年間の活動に幕を下ろした[25]。

婚姻

ソマリ人は伝統的には結婚しても改姓しない(夫婦別姓)。一方、西洋系社会の家庭では、妻は夫の姓を用いる[26]。』

(以下、省略。)

ソマリアに米軍再配置 対テロ、前政権の方針転換

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN16DAK0W2A510C2000000/

『【ワシントン=芦塚智子】米国防総省のカービー報道官は16日の記者会見で、米軍をソマリアに再配置すると発表した。国防総省が要請し、バイデン大統領が承認した。イスラム過激派「アルシャバーブ」の掃討が主な目的。ソマリア駐留米軍はトランプ前大統領の命令を受けて2021年1月に撤収していた。前政権からの方針転換となる。

別の政府高官によると、近隣諸国に駐留している米兵500人未満をソマリアに移動する。高官は米軍の撤収を受けて「アルシャバーブは勢力を強める一方だった」と指摘した。「(東アフリカ)地域の米国民を標的にするアルシャバーブの意図と能力の明確な証拠がある」として、ソマリアのアルシャバーブ掃討は対テロ政策の最優先課題の一つだと強調した。ソマリアでの対テロ作戦の規模自体に変更はなく、前政権下での撤収以前の駐留規模約750人に戻すわけではないと説明した。

米紙ニューヨーク・タイムズは、バイデン氏がさらにアルシャバーブ指導部十数人に対する攻撃を承認したと報じたが、高官は確認を避けた。』

WHO事務局長に見る、中国が国連機関を支配下に置く極意 : 世界のニュース トトメス5世

https://www.thutmosev.com/archives/88177314.html

※ 今日は、こんなところで…。

『WHOを支配下に置くため中国は何世代にもわたって出身国や地域、家族、友人関係、婚姻、金銭援助などで周囲を取り囲む。

tedros-afp-1108281-1652257760

画像引用:https://www.deccanherald.com/international/who-chiefs-remarks-on-chinas-covid-policy-blocked-on-countrys-social-media-1108281.html

テドロス事務局長

世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は2020年初頭に武漢で新型コロナが流行した時、かたくなに中国起因説を否定し、中国の手先と呼ばれていました。

当時米トランプ大統領が「中国がウイルスをまき散らした」と主張したのに対し、テドロスは「世界は中国に感謝しろ」とまで言いました。

欧米からの強い批判を受けてWHOは武漢に調査団を派遣したが、観光旅行のように中国政府がセットしたコースを歩き飲み食いや接待を受けて遊んで帰ってきた。

もちろんWHOの武漢調査結果は「中国や武漢にはなんの問題もなく、コロナ対応も素晴らしかった」と称賛していました。

これでWHOや国連機関がいかに中国に浸食されているかが明らかになり、多くの国連機関では中国政府の許可を得ないと人事ができなくなっている。

その手口は国連機関に多くの職員を送り込むことで、たとえ電話番や駐車場の整理係でも、1人1人が小さな権限を持っています。

警備員には警備員の権力があり、末端の職員であっても何かしらの権限を持っています。

中国はどんな小さな職員募集も見逃さずに応募し、表向き民間人だが実際には中国政府の指示で働いています。

日本には多くの中国人留学生や労働者が滞在しているが、全員が「政府の諜報活動に協力する」という誓約書を書いています。

これに署名しないと出国を許可されないからで、どんな諜報活動をしたかも月1回程度電話で報告しています。

国連本部はアメリカにあるので、米国滞在の中国人国連職員も全員が同様の誓約書を書いて諜報活動をしています。

中国の諜報活動は長期間に渡り濃密な関係を築くのが特徴で、例えば日本の2世政治家は生まれる前からもう接近しています。

中国の諜報活動は驚くほど長期で濃密

日本では政治家は世襲が多いので、有力政治家の息子と信頼関係を持てば一生中国の利益になります。

総理の息子や娘の政治家の多くは中国の影響下にあり、2世政治家に親中派が多いのは偶然ではない。

まして国連はコネの世界であり、家族ぐるみの人間関係があれば中国の影響下に置くことができる。

こうした事を共産主義国は得意としており、数世代に渡る人間関係を構築して支配下に置いたりします。

例えば日米関係はどんなに良好だったとしても選挙で政権が変わればすべて無効になり、ゼロから再構築しなくてはならない。

(※ ホントかよ?「条約」とは、「国と国との約束」じゃなかったか…。)

中国やソ連や北朝鮮に選挙はないので政権交代も無く、数世代に渡る親密な人間関係を築けるのです。

WHOのテドロス事務局長のそのように取り込まれた1人で、出身国のエチオピアは中国から膨大な援助を受け支配下にあるとされている。

WHOを支配する為にアフリカの小国に援助して債務の罠に落とし、事務局長になるのを支援して自分の支配下に置きました。

中国の諜報活動はこれほど用意周到で家族や地域ぐるみで支配されているので、例えば結婚相手や親友が中国の諜報員だったりもします。』

インド中立、やむを得ない ロシアと決別できぬ対中事情

本社コメンテーター 秋田浩之

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD109WL0Q2A510C2000000/

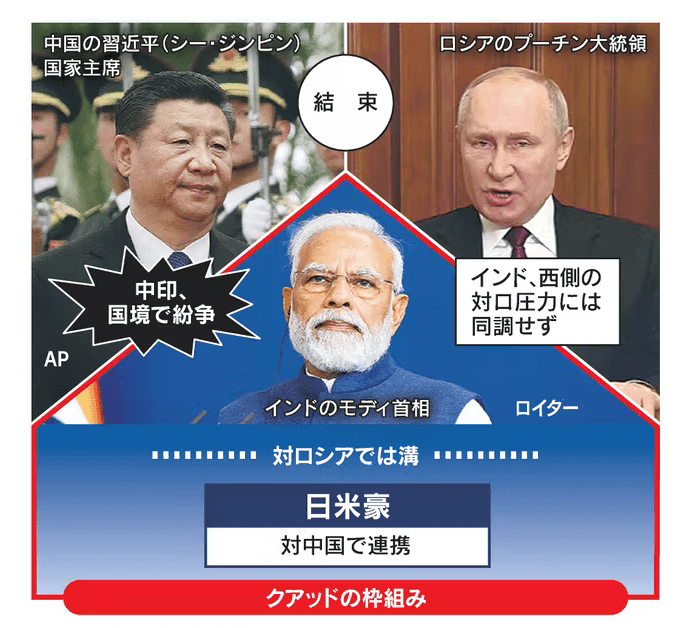

『日本と米国、オーストラリア、インドの首脳が5月下旬、東京で一堂に会する。「Quad(クアッド)」と呼ばれる枠組みだ。

クアッドは中国をにらんで結束を強めてきたが、ここにきて暗雲が垂れこめている。ロシアのウクライナ侵略がきっかけだ。

日米豪など西側諸国はロシアを非難し、制裁を強めている。ところがインドは停戦を求めこそすれ、制裁には同調せず、中立の姿勢を変えていない。

ロイター通信によると、インドはロシアから安く石油を買うことすらも検討する。日米豪はこうした態度を改め、制裁に協力するよう、5月下旬の首脳会合でインドに求める構えだ。

ロシアによる残虐な侵略が続いているにもかかわらず、インドは制裁を控え、中立を決め込んでいる。確かに遺憾であり、失望を禁じ得ない。

さらされる一触即発の危機

しかし、インドを追い詰め、中立の態度を変えるよう迫ることが賢明だとも思えない。努力は徒労に終わるばかりか、日米豪の戦略的な利益を損ねる恐れもある。

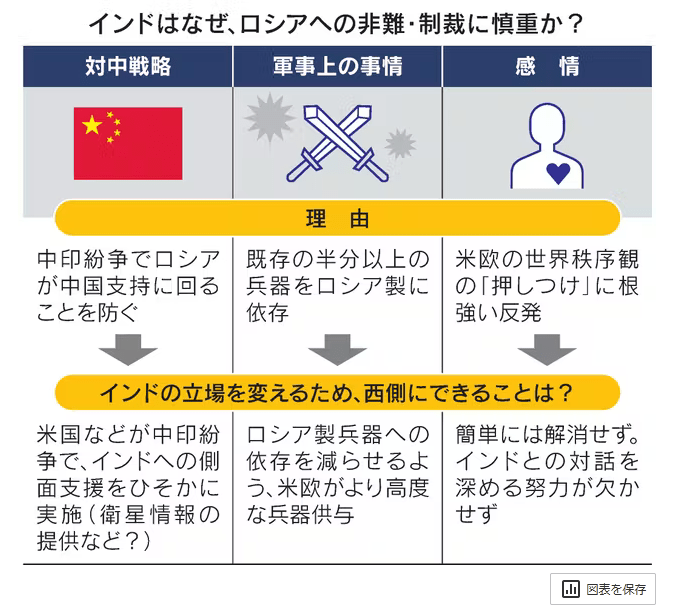

インドとロシアの友好関係は今に始まったことではなく、米ソ冷戦中にさかのぼる。インドの当局者や元高官にたずねると、対中戦略上、ロシアとの友好を壊すわけにはいかないと口をそろえる。

いちばん大きな理由は1962年の中印戦争以来、中国との紛争が続き、一触即発の危機にさらされていることだ。2年前には衝突で45年ぶりに死傷者が出た。「いまも、両国がにらみ合い、緊迫している」(元インド軍幹部)

インドが恐れる悪夢は、この紛争でロシアが中国側に肩入れすることだ。紛争に直接介入することはないにしても、ロシアが情報提供や外交戦で中国を利する行動に出れば、インドには大きな脅威になる。

ロシアは今のところ、中立を保っている。だが、インドが敵対的な言動に出れば、ロシアは中国支持に転じるだろう。インドの外交専門家によると、ロシアはクアッドについても米国覇権の道具だと敵視し、深入りしないようインドに水面下で警告している。

目指すのは多極的な秩序

ロシアと決別すれば、インドは軍事上も少なからぬ打撃をこうむる。ロシアの兵器に深く依存しているためだ。インド軍の兵器は、約7割がロシア製との試算がある。冷戦以来、米国から最新鋭の兵器を買うのが難しかったことが一因だ。近年はフランスやイスラエルから兵器調達を増やし、ロシア比率を減らす努力を急ぐ。

インドのシブシャンカル・メノン元国家安全保障補佐官によると、全兵器輸入に占めるロシアの比率は2000年に80%だったが、19年には35%に落ちた。それでも、ロシア依存から抜け出すには、10年以上はかかるという。この間にロシアと敵対し、部品の供給を止められたら、インド軍の運用に支障が生じてしまう。

メノン氏は語る。「米国に守ってもらえる日本や北大西洋条約機構(NATO)諸国と違って、インドは自力で中国などとの紛争に対処し、領土を守らなければならない。ウクライナの状況には当然、インドも懸念を深めているが、ロシアと敵対できない厳しい安全保障事情も理解してほしい」

対ロ政策をめぐる米欧日とインドの溝をさらに掘り下げると、全く異なる世界観にいきつく。西側諸国は第2次大戦後、世界の繁栄を支えてきた米国主導の秩序を守ることが利益にかなうと信じている。こうした立場からすれば、ロシアは秩序を壊そうとする無法者だ。

インドの戦略家によれば、同国の発想は違う。インドがめざすのは米国主導ではなく、多極的な秩序だ。複数の大国が並立する、ドングリの背比べの世界である。特定の同盟国に頼らないインドにとっては、抜きんでた覇権国がいない世界のほうが安全なのだ。

インドは特に、中国の突出を阻もうとしている。このため中国の抑え役として、米国だけでなく、ロシアにも大国の座にとどまってもらいたいと願っている。

さらに複雑なのは、インド側は長年にわたる米欧への不信感も抱いていることだ。おおまかに言えば、次のような感情である。

アフガニスタンや中東、アフリカなどあちこちで紛争が続き、難民があふれているのに、米欧は十分に対応してこなかった。だが、身近な欧州で戦争が起きた途端、世界各国に連帯を迫る。これでは二重基準であり、偽善だ――。

過剰な期待、抱かず

では、日米豪、欧州はどうすればよいのか。まずインドが中国を抑止できる軍事力を整え、国境紛争がエスカレートするのを防ぐ体制を築くことは、西側諸国の利益にもかなう。その意味でインドが対ロ制裁を控え、ロシアとの友好をつなぎ留めることは当面、やむを得ないとみるべきだろう。

そのうえで、米欧はインドが一刻も早くロシア製兵器への依存を減らせるよう、軍事協力を急ぐことが大切だ。

インドとの戦略協力を息切れさせないためには、過剰な期待を抱かないことも肝心である。クアッドの連携は中国への対応を中心とし、ロシア問題にはあまり踏み込まないほうが現実的だ。

日米豪が対ロ外交でインドとの連携をめざすこと自体は、もちろん誤りではない。ただ、深追いした結果、クアッドの結束が崩れてしまったら元も子もない。そのときにほくそ笑むのは、まさに中国とロシアである。

【関連記事】

・インド 危うくもしたたかな外交姿勢

・インド、ロシア産原油の輸入検討 割引価格で

・EUとインド、安保新枠組み創設へ 「戦略的関係深める」

・危ないロシアの中国従属 北朝鮮に劣らぬ核脅迫も

ニュースを深く読み解く「Deep Insight」まとめへDeep Insight

https://www.nikkei.com/opinion/deepinsight/

多様な観点からニュースを考える

※掲載される投稿は投稿者個人の見解であり、日本経済新聞社の見解ではありません。

青山瑠妙のアバター

青山瑠妙

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授

コメントメニュー

ひとこと解説

クアッドなどでインドへの過剰な期待は抱かないほうが良いという主張は全くその通りである。

アメリカや日本と異なり、インドの対外戦略は対中政策だけで規定されているわけではない。

インドは「戦略的自立性」を最重要視し、「強いインド」を目指している。インドのプラグマティズムに対しては、インドの外交姿勢と政策面へのプラグマティックな関与姿勢がむしろ重要なのではないか。

2022年5月16日 12:26』

ロシア、投入軍3分の1失うと英分析 NATO総長「ウクライナ勝利可能」

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051600109&g=int

『【ロンドン時事】英国防省は15日、ロシアのウクライナ侵攻に関する戦況報告で、ロシア軍が2月の侵攻開始後に投入した地上戦力の3分の1を失った可能性が大きいとする分析を明らかにした。東部ドンバス地方でのロシア軍の攻勢は「勢いを失い、予定よりも大幅に遅れている」と指摘している。

核搭載可能ミサイル、模擬発射 ロシア飛び地カリーニングラード―ウクライナ支援の欧米けん制

ロシアは4月中旬、ドンバス地方の支配拡大に向けて攻勢に出た。戦況報告は、攻勢の初期に小規模な前進はあったものの、実質的な支配地の拡大はできていないと説明。「現在の状態では、今後30日、ロシアが進軍速度を劇的に加速させるとは考えにくい」とみている。

北大西洋条約機構(NATO)のストルテンベルグ事務総長も15日、記者団に対し、ロシア軍が「首都キーウ(キエフ)制圧に失敗、(北東部の)ハリコフ周辺から撤退し、ドンバス地方での大規模攻勢は失速した」と指摘。「ウクライナはこの戦争に勝ち得る」と述べた。』

ヴァイキング

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0

『ヴァイキング(英: Viking、典: viking、独: Wikinger)とは、ヴァイキング時代(Viking Age、800年 – 1050年)と呼ばれる約250年間に西ヨーロッパ沿海部を侵略したスカンディナヴィア、バルト海沿岸地域の武装集団を指す言葉。

通俗的には、ヴァイキングは角のある兜を被った海賊や略奪を働く戦士であるとされるが、このイメージは後世の想像の影響が強く、実際には略奪を専業としていたのではなく交易民でもあり、故地においては農民であり漁民であった。

各地に進出し、北ヨーロッパの歴史に大きな影響を残したが、次第に海上の民としての性格を失い、13世紀までには、殆どのヴァイキングは消滅した。 』

『名称

ヴァイキングという呼称の語源は古ノルド語: víkingr(氷語: víkingur、フィヨルドから来たもの)。古ノルド語: vík(氷語: vík)は湾、入り江、フィヨルドを意味する。スカンジナビア半島一帯に点在するフィヨルドのことをヴィークと呼んだため、その「ヴィークの人々」を指して「ヴァイキング」と呼ぶようになったと考えられている。後の研究の進展により、ヴァイキングは「その時代にスカンディナヴィア半島、バルト海沿岸に住んでいた人々全体」を指す言葉に変容した。そういった観点からはノルマン人とも呼ばれる。

また、『サーガ』や『エッダ』などに「ヴァイキングに行く」という表現がみられるところから「探検」「航海」「略奪」などを意味するのではないかという解釈がある[1]。

背景

彼らは北方系ゲルマン人で、9世紀に入って侵略などを活発化させた。どうして彼等が域外へと進出したのかについては下記のような学説がある。

現在の説

ヴァイキングによる拡大と侵攻は中世温暖期(10世紀 – 14世紀)にはじまり、小氷河期(14世紀半ば – 19世紀半ば)に収束しているが、その直接的なきっかけは不明であり、いくつかの説が存在する。

キリスト教と宗教的対立

ヴァイキング時代の始まりとされるリンディスファーンの蹂躙は、カール大帝によるザクセン戦争、すなわちキリスト教徒による異教徒に対する戦争と時期を同じくする。歴史家のRudolf SimekとBruno Dumézilはヴァイキングによる攻撃は同社会におけるキリスト教の広まりに対する反撃ではないかと位置付けている[要出典]。Rudolf Simek教授は“初期のヴァイキングの活動がカール大帝の統治時代と時を同じくするのは偶然ではない”と分析する。カール大帝はキリスト教を掲げ、侵攻と拡大を繰り返しており、スカンディナビアにおけるその脅威は想像できる。また、キリスト教の浸透はスカンディナヴィアにおいて問題化していてノルウェーではそれが原因で1世紀に渡り深刻な対立が生じていた。通商・貿易面では、スカンディナヴィア人はキリスト教徒による不平等な条件の押しつけで苦しんでいたことが判明している。名誉を重んじ、名誉が汚された場合は近隣を襲撃することを厭わない文化において、上記のような原因で外国を襲撃することは考えられる[要出典]。

技術的優位性からの富を求めた侵略

ヴァイキングは通商・貿易を業としていた民族である。そのため、ヴァイキングは中世ヨーロッパが未だ暗黒時代とされる頃から、東アジア・中東とも交流を行い、航海術だけではなく、地理的な知識・工業的な技術・軍事的な技術も周辺のヨーロッパ諸国を凌駕するようになった。その結果、富を求め近隣諸国を侵略していったとされるものである。

その他の説

人口の過剰を原因とする説がある。寒冷な気候のため土地の生産性はきわめて低く、食料不足が生じたとされる。山がちのノルウェーでは狭小なフィヨルドに平地は少なく、海上に乗り出すしかなく、デンマークでは平坦地はあったが、土地自体が狭かった。スウェーデンは広い平坦地が広がっていたが、集村を形成できないほど土地は貧しく、北はツンドラ地帯だった。このため豊かな北欧域外への略奪、交易、移住が活発になったという仮説である。しかし、生産性が低く、土地が貧しいのなら、出生率が上がるとは考えにくく、今では否定的に捉えられている。

人口過剰説として、中世の温暖期も原因とされることがある。温暖化により北欧の土地の生産性が上がったが、出生率がそれを上回って上昇したため、域外へ進出することを招いたという説である。

大陸ヨーロッパではゲルマン民族移動など民族大移動の真っ只中であり、弱体化したヨーロッパに南下して付け入ったという説もある。

能力を理由とする説もある。ヴァイキングの航海技術が卓抜だったため(後述)、他の民族は対抗できなかったというものである。

風俗

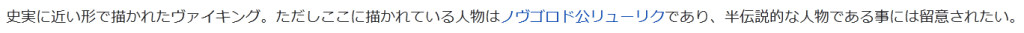

史実に近い形で描かれたヴァイキング。ただしここに描かれている人物はノヴゴロド公リューリクであり、半伝説的な人物である事には留意されたい。

ヴァイキング戦士の格好は、同時代の西欧の騎士と同様の、頭部を覆う兜とチェーンメイルが一般的であった。丸盾と大型の戦斧が、ヴァイキングの装備の特徴となる。

ノルウェーの10世紀の遺跡から出土した兜は、目の周りに眼鏡状の覆いがついていたが、角状の装飾品は見当たらない。むしろ同時代の西欧の騎士の兜が、動物や怪物を模した付加的な意匠を施す例があったのに対し、ヴァイキングの兜は付加的な意匠は乏しいと言える。

族長クラスは膝下までのチェーンメイルを身につけたが、一般のヴァイキングは膝上20cm程度のものを身につけていた。ヴァイキングとノルマン人の定義には曖昧なものがあり厳密な区分ができないが、ヴァイキングのチェーンメイルは黒鉄色、ノルマン人のチェーンメイルは銀白色、といった区分をする場合があり、アイルランド語ではヴァイキング・ノルマン人を「ロッホランナッホ (Lochlannach)」、つまり「白と黒」と呼んでいた。

ノルマン人と呼ばれる時代には、水滴状で鼻を防御する突起のついた兜が普及した。一体形成で意匠はさらに単純なものとなり、ノルマン・ヘルムと呼ばれた。これはノルマン人以外の西欧の騎士の間にも普及し、初期十字軍の騎士の一般的な装備ともなっている。

ステレオタイプ

一般に、角のついた兜と毛皮のベスト、といった服装が、ヴァイキングの服装のステレオタイプとして知られている[2]。しかしこれは史実ではなく、当時のヴァイキングの遺跡からはこのような兜は出土していない[3]。角のついた兜は、古代ローマ時代にローマと敵対したケルト人の風俗が、後世になってヴァイキングの風俗として訛伝されたものである。なおかつケルト人は数多くの部族に分かれていた集団であり、兜の意匠は様々であり、角のついた兜はその中の一種類に過ぎず、さらに兜を被る事ができたのは一部の部族長クラスに限られる。

ヴァイキングは広く金髪であると言うイメージを持たれている。実際には多くのヴァイキングは茶色い髪を持ち、スカンディナヴィア出身者以外の遺伝子の影響も大きく、血統内にはアジアや南欧由来の遺伝子も存在した[4]。

ヴァイキングの舟

オーセベリ船

(ヴァイキング船博物館、オスロ)

詳細は「ヴァイキング船」を参照

ヴァイキングは「ロングシップ」と呼ばれる喫水の浅く、細長い舟を操った。ロングシップは外洋では帆走もできたが、多数のオールによって漕ぐこともでき、水深の浅い河川にでも侵入できた。また陸上では舟を引っ張って移動することもあり、ヴァイキングがどこを襲撃するかを予想するのは難しかった。まさに神出鬼没といえる。このため、アングロ・サクソン人諸王国や大陸のフランク王国も手の打ちようがなく、ヴァイキングの襲撃を阻止することはできず、甚大な被害を受けることになる。戦闘に主に用いられた。[要出典]ロングシップのほか、戦闘にも貿易にも使用できたと考えられているクナールなど、ヴァイキングは何種類かの船を併用していた[5]。

ヴァイキング船については、オスロ市ビグドイ地区にあるヴァイキング船博物館、およびデンマークのロスキレにあるヴァイキング船博物館が中心となって研究がおこなわれている。また、ヴァイキングには、船を副葬にする慣習(船葬墓)があり、ノルウェー・ヴェストフォル県トンスベルグ近郊のオーセベリ農場の墳丘墓で見つかったオーセベリ船や、[要出典]同じくノルウェーのヴェストフォル県サンデフィヨルドのゴクスタ墳丘で見つかったゴクスタ船など、いくつかの船が完全な形で発掘され、ヴァイキング船の研究に大きな役割を果たした[6]。オスロのヴァイキング船博物館には、オーセベリ船およびゴクスタ船、トゥーネ船が展示されている。

商業

ヴァイキングの航海 緑色はヴァイキングの居住地(植民地)、青線は経路、数字は到達年。黒海やカスピ海、北アメリカ大陸のニューファンドランド島にも到達している

ヴァイキングは通常の商業も活発に行っており、ユトランド半島東岸のヘーゼビューや、スウェーデンのビルカは商業拠点として栄えた。ビルカからの交易ルートは、例えばブリテン諸島、イベリア半島、イタリア半島、バルカン半島、ヨーロッパロシア、北アフリカに達した。9世紀のイスラム・ディレム銀貨がバルト海のゴトランド島から大量に発掘されるなど、西アジアへの交易路はルーシの地を経て東ローマ帝国やイスラム帝国へと出る、いわゆるヴァリャーグからギリシアへの道によって東方世界とつながっており、コンスタンティノープルとの貿易も、ヴァイキングの通商路である。この事実から、ヴァイキングたちにとっても航海の主たる目的は交易であり、略奪の方がむしろ例外的なものだったと考えられる。

初期のヴァイキング

リンデスファーン修道院の廃墟

西暦700年代末頃からヴァイキング集団はブリテン諸島やフリースラントへの略奪を始めたが、この頃には季節の終わりには故郷へと戻っていた。

本格的なヴァイキングの時代が始まるのは、793年の北部イングランドのリンデスファーン修道院襲撃からとされる[7][8]。以後、795年にはヘブリディーズ諸島のアイオナ修道院を略奪し、北海沿岸を襲撃していくようになった。だが、9世紀半ばからは西ヨーロッパに越冬地を設営して、さらなる略奪作戦のための基地とするようになった。いくつかの場合、これらの越冬地は永続的な定住地となっていった。

中世初期の文献資料は、ヴァイキングに敵意を持つ西欧人の記した記録や伝承記が多い。中世の西欧人にとってノルマン人(ヴァイキング)とペスト(黒死病)は二大脅威だったのである[1]。

793年、ノルマン人と思われる一団によって、ブリテン島東岸のリンディスファーン修道院が襲撃された。このことは「アングロ・サクソン年代記」に記されており、西ヨーロッパの記録に記された最初のヴァイキングの襲撃とみなされている。

ヴァイキングは、9世紀にフェロー諸島、次いでアイスランドを発見した。そしてアイスランドからグリーンランド、アメリカ大陸(ニューファンドランド島と推測される)へ進出した。彼らはまた、ヨーロッパの沿岸や川を通って渡り歩く優れた商人であったことから、グリーンランドを北端にして南はロシアの内陸河川を航行してイスタンブールに進出していった。

ヴァイキングは海岸線を伝い、現在のフランスやオランダにあたる地をしばしば攻撃した。デーン人は、834年にフランク王国を襲撃、843年にはロワール川の河口に近いナントを襲った[1]。10世紀に入るとパリがヴァイキングにより包囲され、ロワール川流域も荒廃した。10世紀初め、ヴァイキングの一首領ロロが西フランクを襲撃しない見返りとして、シャルル3世によってキリスト教への改宗と領土防衛を条件に、フランス北西部のセーヌ川流域に領土を封じられた[9]。これがノルマンディー公国の始まりである(なお、ロロの子孫で西フランク(フランス)王の臣下でもあったウィリアム1世がのちにイングランドに侵攻し、ノルマン朝を開いている。これが1066年のノルマン・コンクエストである)。

ヴァイキングの西欧への侵入は当初は略奪目的が少なくなかったものの、9世紀末以降は、ロロの例にみられるごとく定住化の傾向が顕著になる。これは、ヴァイキングの故郷であるデンマーク一帯に統一権力形勢の動きが起こることと連関があり、故国で志をえない有力者が部下とともに移住するケースとみられる[10]。

各国のヴァイキング

デンマークおよびノルウェー

デーンロウ:黄色の部分

ヴァイキングの入植地オーフス再現モデル

アングロ・サクソンの史料においては、デンマークから来たヴァイキングはデーン人 (Daner, Dane) と呼ばれ[11]、ヴァイキングの代名詞となった。また、ノルウェーのヴァイキングは、ノース人 (Norsemen, Norse) と呼ばれる。この2国は主に西方に広がる北海方面へと進出した。

804年、フランク王国のカール大帝はザクセンを併合し、これによりフランクとデンマークは国境を接することとなった。これに危機感を抱いたデンマーク王ゴズフレズは、スラヴ人の商業都市レリクを808年に滅ぼして商人を自らの商業都市であるヘーゼビューへと移住させ、以後ヘーゼビューはデンマークの商業中心となっていった。その後、810年にはフランク王国の北端となったフリースラントへと侵攻している。次代のヘミングの代には一時和平が成立したものの、834年にはフリース人の商業中心であるドレスタットを襲撃し、以後フランク王国北岸への攻撃を強めていく。841年には、フランク王ロタール1世はデンマークの二人の首長、ロリクとハラルドにワルヘレン島やフリースラントなどを与え、懐柔を試みる。ロリクはこの時、ノルマン侯国をドレスタットを中心として建設し、数十年ほど国を維持する[12]。しかし、デーン人の南進は収まらず、さらにフランク王国自体が王位争いにより3分割されるに及んで、ヴァイキングの活動はさらに活発になった。

840年代にはロワール川河口やナント、ブルターニュを襲い、850年代にはジブラルタル海峡を回って地中海にまで進出し、イタリア半島やローヌ川流域を襲撃している。863年にはドレスタットを3たび襲撃し、この襲撃をもってドレスタットは完全に衰退する。

セーヌ川 (Seine) 河口に大軍の集結地を作り、そこから繰り返し北フランス各地へと出撃した。851年にはイングランド本土へ侵攻して東部イングランドを蹂躙し、865年にはふたたびイングランドに来襲してノーサンブリアからイースト・アングリア一帯を占領し、さらにイングランド南部をうかがった。これに対し、ウェセックス王国のアルフレッド大王は877年にデーン人を撃退し、翌878年のウェドモーアの和議によってイングランドは北東部と南西部に二分され、南西部をウェセックス王国が、北東部をデーン人の領域(デーンロウ)とすることが取り決められた。これ以後、150年にわたってイングランドの歴史はアングロサクソン諸王国とヴァイキングの闘争に支配される。911年にはセーヌ河の「ノースマン」(北の人=ヴァイキング)は首長ロロの下に恒久的に定住し、ノルマンディー公国を形成することになる。

ヴァイキングはノルマン人とも言われるが、ノルマン人が居住したことからノルマンディーという地名が生まれた[11]。後世の歴史学的用語としてはともかく、当代においてはノルマンディー公国以降のヴァイキングがノルマン人と呼ばれる[注釈 1]。[要出典]

ノルマンディー公国成立後も、デーン人の進出は続いた。11世紀のデンマーク王族カヌートは父がヴァイキングを先祖とするデーン人で母が西スラヴのポーランド人の王族であるがイングランドとデンマークを結ぶ北海帝国の主となり、カヌート大王(在位1016年 – 1035年)と呼ばれる。しかしその後、1035年にカヌートが死去するとすぐにこの帝国にはほころびが生じ、1042年にはエドワード懺悔王がイングランド王位に就く。しかし彼の死後、ノルマンディー公ギョームは1066年にアングロサクソン・イングランドを征服(ノルマン・コンクエスト)し、ノルマン王朝を築いた。

一方、地中海中央部のイタリア半島南部においては、999年ごろより聖地巡礼の帰路に立ち寄ったノルマン人たちが傭兵としてとどまり、ビザンツ帝国領や諸侯領のいりまじっていた南イタリアで徐々に勢力を拡大していく。こうしたなか、ノルマンディーの騎士ロベール・ギスカールは1059年、プッリャ公となり、やがて南イタリアを統一し、1071年には東ローマ帝国の拠点だったバーリを攻略。(ノルマン・東ローマ戦争)さらに1076年までに、当時イスラム勢力の支配下にあったシチリアを占領し、ノルマン朝(オートヴィル朝)を開いた。1130年にはルッジェーロ2世が王位につき、シチリア王国が成立した(ノルマン人による南イタリア征服)。

イタリアに渡ったノルマン人のうち、ターラント公ボエモンは、第一次十字軍に参加し、1098年にアンティオキア公国を建国した。

ノース人の北方進出

インゴールヴル・アルナルソン

シンクヴェトリルのアルシング開催地

ランス・オ・メドーの家

ノース人はまた、独自に北方へと進出していた。8世紀にはオークニー諸島やシェトランド諸島、9世紀にはフェロー諸島やヘブリディーズ諸島、東アイルランドに進出した。ノース人のヨーロッパ航路は、オークニー諸島・シェトランド諸島からアイルランド海峡を経て南下するものが主だった。9世紀半ばごろには、拠点としてアイルランド東岸にダブリンが建設された。

フローキ・ビリガルズソンらの航海によってアイスランドの存在が知られると、874年には、インゴールヴル・アルナルソンがアイスランドへと入植し、レイキャヴィークに農場を開いた。彼はアイスランド最初の植民者であるとされる。これ以降、ノルウェーからの移住者が続々とアイスランドにやってきて入植していった。これらの入植は、やがて『植民の書』と呼ばれる書物にまとめられた。930年、アイスランド各地のシング(民会)の代表がシンクヴェトリルへと集結し、全島議会アルシングを開催し、以降毎夏開催されるようになった。

985年に赤毛のエイリークがグリーンランドを発見し、ここでもただちに入植がはじまった。その息子レイフ・エリクソンは北アメリカにまで航海し、そこをヴィンランドと命名した。1000年のことである(ノース人によるアメリカ大陸の植民地化)。この後もヴィンランドへは数度航海が試みられ、ソルフィン・カルルセフニは再到達に成功している。1960年にはカナダのニューファンドランドにあるランス・オ・メドーでノース人の入植地跡が発見され、この到達が事実であることが確認された。これらの航海は、『グリーンランド人のサガ』および『赤毛のエイリークのサガ』というふたつのサガによって語り継がれ、この二つのサガを総称してヴィンランド・サガとも呼ばれる。しかし、このヴィンランド植民の試みは、スクレーリングと彼らの呼んだ先住民との対立によって潰え、ランス・オ・メドーも数年で放棄された。グリーンランドも数世紀植民地を維持したものの、寒冷化による食糧事情の悪化によって1430年前後に壊滅し、グリーンランド以西の植民地活動は最終的には失敗に終わった。

なお、開拓者の消滅後もデンマーク=ノルウェー王国は、グリーンランドを自国の領有地であると考え続け、18世紀以降、この島に対するデンマークの領有権主張の始まりとなった(デンマークによるアメリカ大陸の植民地化)。またノルウェー人も、20世紀初頭に「赤毛のエイリークの土地」と呼んでグリーンランドの領有権を主張していたが、現在、グリーンランドはデンマークの自治領となっている。

スウェーデン

地図中の青線(バルト海上の紫線を含む)が「ヴァリャーグからギリシアへの道」を示す

スウェーデンのヴァイキングは、しばしばスヴェア人と呼ばれる。北方ドイツやフィンランド、東スラヴ地域へも進出した。東スラヴの地へ初期の進出は、8世紀後半から9世紀半ばにかけてあったとされる都市国家群のルーシ・カガン国の建国であった(国家群の民族構成には、ノース人の他、バルト人、スラヴ人、フィン人、テュルク系民族も含まれている)。彼らはフランク王国の「サンベルタン年代記」などでノース人、あるいはスウェーデン人であったと伝えられている。このルーシ・カガン国が最期、発展してキエフ・ルーシとなったのか、あるいは単にキエフ・ルーシに吸収されたのかは不明である。また、リューリクがノヴゴロド公国で新しい公朝を立てたといわれているが、この論争はゲルマニスト・スラヴィスト間の対立として知られ、とくに『ルーシ年代記』にみられる「ルーシ」の同定、さらに「ルーシ」が国家形成で果たした役割をどう評価するかが論点となっている。ただし、現代では反ノルマン説は根拠に乏しいとして否定されている(反ノルマン説を提起するのは、多数の東欧の歴史家である。この問題は、史実的な問題というよりも政治的な問題である)。また、ノルマン人がルーシ国家の創設に深く関わっていたのは事実である。さらに、リガ湾やフィンランド湾に流れ込む河川を遡り、9世紀にはバルト海と黒海を結ぶ陸上ルートを支配するようになった。彼らは東ローマ帝国の都コンスタンティノープルにまで姿を現している(839年頃)。このルートは直接イスラム世界へとつながるものであり、フランク王国経由ルートにかわりこのバルト海ルートが一時スカンディナヴィアと東方世界とをつないでいた[13]。伝説的な要素も含む『原初年代記』によれば、882年にはドニエプル川を南下し、リューリクの息子イーゴリが、オレグを後見人にキエフ大公国を建国。彼らはヴァリャーグと呼ばれる。またサガ(スノッリ・ストゥルルソン「ヘイムスクリングラ」)やリンベルトによる聖人伝「聖アンスガールの生涯」によると、9世紀のスウェーデンのエリク王(族王)の時代には、エストニアとクールラント(今のラトヴィアの一部)を支配していたが、それを失ったらしい。なお、スウェーデン・ヴァイキングには、フィン人も参加していたとフィンランドでは主張されているが、史実的な裏付けはない。

フリースラント

詳細は「:en:Viking raids in the Rhineland」を参照

この時期においてフリースラントといえば、現在のブルッヘからユトランド半島西岸までの領域を指す。この領域はフリースラント・フランク戦争の影響で徐々にフランク人の勢力下に入りつつあったが、フランク人らによるキリスト教化政策や文化的同化政策はうまく進んでいなかった。それ故にしばしばフリースラントの住民ら自身がヴァイキングとして周辺を荒らしまわることもあった。

それと同時期に、フリースラントの諸都市が北欧のヴァイキングに襲撃され始める。ヴァイキングらはフリースラント北部のen: Wieringen地域に拠点を構えることが多かった。またヴァイキングの首長がフリジア公などと名乗りフリースラントを実質的に支配下に置くこともあった。

北米大陸

ヴァイキング後裔国家

ルーシ原初年代記によるとリューリクとその息子たちは東スラヴの各部族に要請されて一帯の統率者となり、860年から880年にかけてノヴゴロド公国やキエフ大公国に新しい公朝を立てた。ただし、これは伝承的色彩の濃い史料に基づいており、リューリクが果たして本当に実在したヴァイキングだったのかを含めて、15世紀まで不確実性が残るが、いずれにせよ、この一帯に定住したヴァイキングは次第にスラヴ人に同化して消滅していった。ルーシでは、スラヴ人君主ながら親スカンディナヴィア政策を取ったキエフ大公ウラジーミル1世までがヴァリャーグ人時代であったと言える(ノルウェー・ヴァイキングであるオーラヴ・トリグヴァソンや後にノルマン・コンクエストに関わるハーラル3世が親衛隊としてキエフ大公国に仕えた他、ルーシにおける半伝説的存在であったリューリクを高祖とするリューリク朝が東スラヴ人の国家ではあったものの、1598年まで存在していたなどの影響が残った)。リューリクは、862年にラドガを自分の都と定めたが、ヴァイキングたちにとってもラドガは東方の拠点の一つでもあり、ラドガの周囲にはリューリク及びその後継者たちのものとされる陵墓も現存する。990年代にノルウェー・ヴァイキングのエイリーク・ハーコナルソンがラドガ湖を襲い、ラドガの街に火をかけたことがサガに記されているほか、11世紀にスウェーデン王女とノヴゴロド公ヤロスラフ1世が結婚した時の条件として王女のいとこのスウェーデン貴族にラドガの支配を任じたことが年代記とサガに記されている。また、ラドガの発掘品からもラドガが次第にヴァリャーグの街となっていったことが確認でき、少なくとも二人のスウェーデン王(ステンキルとインゲ1世)が青少年期をラドガで過ごしている。しかし12世紀以降、ラドガはノヴゴロド公国(ノヴゴロド共和国)の所有する、交易のための死活的に重要な前哨地となり、さらに正教会の教会と要塞が建てられ、北欧との関係は薄れていった。

ノルウェー人の築いた植民地は、アイスランドの植民の成功を除き、全て13世紀から16世紀までに、北欧本国からの連絡が途絶えてしまったとされる。しかしその後も僅かながらの「白いエスキモー」、「金髪のエスキモー」に遭遇したと言う、船乗りたちの話が北欧に伝えられたのである。しかしヴァイキングの活動は急速に失われつつあった。

こうして初期のヴァイキングの自由、そして独立した精神は失われてしまったのである。海賊、交易民的な性格を失っていったヴァイキングは、次第にノルマン人と呼ばれる頻度が多くなっていく。

イングランド、ノルマンディー、シチリア、あるいは東方に向かったヴァイキング・ノルマン人たちは、その地に根付き、王となり、貴族となった。やがてノルマン人としてのアイディンティティを喪失し、現地に同化していった。

一方でヴァイキングの故地たる北欧においても、徐々に強固な国家形成がなされていき、その住民たちも、デーン人、スヴェア人、ノース人、アイスランド人へと、それぞれの国家の国民、民族として分離していく。

こうして、13世紀までには、殆どのヴァイキング・ノルマン人は消滅していく事になる。

考古学者による研究では、ヴァイキングの内、ノルウェー人の祖先は主にアイルランド、アイスランド、グリーンランドへ、スウェーデン人の祖先はバルト諸国へ、デンマーク人の祖先はスコットランド、イングランドへ移住したとされる[14]。

バイキングの戦い

バイキングの襲撃と戦術

バイキングの装備(英語版)

タイムライン

詳細は「fr:Chronologie des invasions vikings」を参照

対バイキング

ブルフ(英語版)(イギリスの対バイキング用要塞群)

著名なバイキング

ヨムスヴァイキング - バルト海のヨムスボルグを本拠地とするバイキング

ノルウェー王オーラヴ1世 - キリスト教化していく転機を作った。

ラグナル・ロズブローク - 大異教軍を率いイギリスやフランス(パリ包囲戦)を襲った。

ビルカの女性ヴァイキング戦士

骨なしのイーヴァル(英語版)

エギル・スカラグリームスソン

赤毛のエイリーク

のっぽのトルケル

ハールヴダン・ラグナルスソン

剛勇のビョルン

シグヴァルディ』

『フィンランドの歴史(フィンランドのれきし)では、フィンランドの歴史について記述する。』

『先史時代

石器時代

現在の北欧の全域は1万3000年前までの間は氷床が広がっていたが、ヴュルム氷期が終わって気温が上昇すると、氷が解けて海面が上昇すると共に氷河の重さに抑えられていた陸が隆起した[1][2]。

約9000年前、後にバルト海になるアンキュルス湖の東側へ南方や東方から人々が移動するようになり、狩猟や漁業を行った[1]。

紀元前3300年頃にヴォルガ川周辺の文化が持ち込まれ、櫛目文土器を使い始めた[1]。

ウラル語族のフィン人の祖先はフィンランド湾の南に広がり、サーミ人の祖先は北へ分かれた[1]。この頃から北ゲルマン語群の文化と交流が始まり、言語や文化に影響を受けた[1]。

紀元前1500年頃に青銅器時代が始まるまでに南部や西部では農業が始まったが東部や北部では狩猟と漁業が中心のままだった[1]。

青銅器が伝わった頃のフィンランドの遺跡は少なく、サーミ人はアスベスト土器を用いた[2]。

民族移動時代

5世紀から6世紀のフィンランドを前期民族移動時代と呼び、8世紀末までを後期民族移動時代として区分する[3]。

後期民族移動時代には錫製装飾品で有名な「サーミの金属舞納遺構」がある[3]。

8世紀から11世紀にかけてスウェーデン、ノルウェー、デンマークに国が作られたが、フィン人もサーミ人も国を作る事はなかった[4]。

フィン人は大まかにスオミ、ハメーンリンナ、カレリア(Karelians)の3つのグループがあったが、政治的には十分にまとまっていなかった[4]。

この頃の主な産業は夏の農業(大麦、ライ麦)と冬の狩猟(テン、リス、ミンク)であった[4]。後者の動物の毛皮は交易品として重用された[4]。

スウェーデンによる支配

北方十字軍

北方十字軍の進路。赤1150年スオミ族に対する制圧・緑1238年1239年ハメ族に対する制圧・青1293年-1294年カレリア族に対する制圧

キリスト教が広まる前のフィンランドでは北欧神話とは異なる多神教の信仰が存在した[5]。

西隣のスウェーデンは12世紀初めにキリスト教化し、スウェーデン王のエリク9世は1155年または1157年に北方十字軍を編成してトゥルクを中心とするフィンランド南西部を支配したとされる[6]。

しかし当時の史料は無く、短期間の武力行使とキリスト教の布教が行われたものの征服には至らなかったと推測されている[7]。

布教を行った司教ヘンリク(英語版)は農民に殺害され、エリク9世と共に称えられた[7](cf. スカンディナヴィアのキリスト教化#フィンランド)。

北欧で最初にキリスト教化したデンマークは1191年から1202年の間、フィンランドやエストニアを攻撃した[7]。

1219年、デンマークはエストニアの拠点を攻略してタリンに城を築いた[7]。

フィンランドのトゥルクを中心とする地域はスウェーデンの勢力に入り、13世紀初めにカトリックの司教座が設置された[8][5]。

ハメーンリンナを中心とする地域は西のトゥルクからのカトリックと東のノヴゴロド公国からの東方正教会の両方から布教を受けた[8]。

スウェーデンとノヴゴロドの間では12世紀から争いが続き(スウェーデン・ノヴゴロド戦争)、ロシア側の記録によれば1240年にネヴァ川でノヴゴロドのアレクサンドルがネヴァ河畔の戦いでスウェーデンに勝利した[8]。

スウェーデンは約9年後に反撃し、13世紀中頃までにはハメーンリンナはスウェーデンの支配下におかれた[8][9]。

13世紀末にスウェーデンはカレリアの西部を獲得し、ヴィープリにヴィボルグ城(英語版)を建てた[8]。

1323年、オーレシェク講和条約(英語版)によってカレリア地峡を分割する形でノヴゴロドとの境界線が定められた[8][9]。

領土の確定で一定の安定を見た後、フィンランド人の地主、僧侶、官僚たちの自治集会が成立し、1362年にスウェーデン国王を選出する8つの地区の1つと認められた[10]。

彼らはスウェーデン人に同化されたが、フィンランド人の文化は、農民の間に遺された。

この時代にスウェーデンから移住したスウェーデン人たちは、スウェーデン系フィンランド人と呼ばれ、19世紀初頭まで続く「スウェーデン=フィンランド」を形成した。

カルマル同盟

1397年にカルマル同盟が成立するとデンマークが統治に関与してスウェーデンからの圧力は減ったが[11]、エリク13世による重税にスウェーデンもフィンランドも苦しんだ[10]。

スウェーデン王となったカール・クヌートソンは連合王の地位を巡ってクリスチャン1世と争い[12]、カールの後を継いだ甥の大ステン・ストゥーレ(英語版)はスウェーデンの摂政を勤めた。

大ステン・ストゥーレは1471年にクリスチャン1世と戦って勝利し、1483年までにはフィンランドを支配した[10][11]。

1507年にデンマークはオーランド諸島を攻略し、1509年にかけてポルヴォーやトゥルクを攻撃した[13][14]。

フィンランドの貴族や農民はストゥーレ一族に味方したが、1520年に小ステン・ストゥーレ(英語版)が戦死してスウェーデンは降伏した[12][14]。

勝利したクリスチャン2世がストックホルムの血浴と呼ばれる粛清を行うと、これに対抗してグスタフ・ヴァーサがダーラナで挙兵した。

グスタフ・ヴァーサは1523年にスウェーデン王として選出され、リューベックの協力でデンマークを退けスウェーデンを独立させた[12][14]。

バルト帝国

1523年のスウェーデンの独立によりデンマーク人の勢力は後退した。

グスタフ・ヴァーサ(グスタフ1世)は軍隊整備の制度改革を行い、国家財政のために増税とカトリック教会の財産の没収を行った[15]。

スウェーデンとフィンランドはルター派になり、教皇ではなく国王が司教を任命するようになった[15]。フィンランド語による新約聖書などがアグリコラによって出版された[16]。

タタールのくびきを脱したモスクワ大公国との国境争いは15世紀から継続していたが[10]、16世紀初めには期限付きの停戦協定が結ばれた[14]。

グスタフ1世の後を継いだエリク14世の治世にはエストニアを巡ってデンマーク、ポーランドとの間で戦争となり、北方七年戦争が行われた[17][18]。

この頃のフィンランドの人口は約25万人でスウェーデンの約25%に相当した[19]が、フィンランドの徴兵負担は他の地域より高かった[注釈 1][20]。

富裕農民は軍隊の為に騎手を用意することで徴兵を回避できた為、その他の農民に負荷が集まった[21]。

税と徴兵の負担により、フィンランドの農民は棍棒戦争(英語版)と呼ばれる内乱を起こしたが鎮圧された[21]。

三十年戦争、北方戦争でスウェーデンの勢力は拡大し、1658年にはロスキレ条約により最大版図となる領土を獲得した[22]。

フィンランド人の兵士は、三十年戦争で勇猛さを発揮し、「ポーランド軍にはタタール人(コサック)がいる様に、スウェーデン軍にはフィン人がいる」と言われ、恐れられたという。

17世紀後半に小氷河期が訪れ、フィンランドでは飢饉が発生した[23]。1695年から1697年にかけて10万人以上が飢饉により死亡したと推定されている[24]。

スウェーデンは1700年に始まった大北方戦争に敗れ、1713年にフィンランドはロシアによって制圧された[25]。

1721年のニスタット条約によりフィンランドはスウェーデンへ返還されたが、バルト海沿岸の多くのスウェーデン領が失われた[25]。フィンランドではこの戦争の間に約5万人が病気などによって死亡した[24]。

1741年から1743年にかけて、スウェーデンがロシアとハット党戦争を行うとフィンランドは再びロシアに占領された[26]。

1743年のオーボ条約(英語版)によってフィンランドはスウェーデンへ戻されたが、国境は変更されてロシアが西へ拡大した[26]。

1788年にスウェーデンがロシアと第一次ロシア・スウェーデン戦争を開始すると、スウェーデンの貴族将校たちが国王に反してエカチェリーナ2世へ和平とロシアの協力の元でフィンランドの独立を求めるアニアーラ事件が起きた[27]。

計画は失敗し、スウェーデンとロシアの間の戦いは国境を変更せずに終わった[27]。

現代のフィンランドの歴史家は、これをロシア帝国の策略とする、愚かな犯罪的反乱予備罪だったと決定付けている。[要出典]

しかしこれはフィンランド人のナショナリズムの現われの一端ではあった。フィンランド人はその歴史上地理的に緩衝地帯としての役割を宿命付けられて来た。

中世の初頭から冷戦終結後までフィンランド人は、スウェーデン人(西方教会、パン=ゲルマン主義、資本主義)とロシア(正教会、汎スラブ主義、共産主義)との間の緩衝国であり、東西交流の窓口であった。

フィンランド大公国

Question book-4.svg

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。

出典検索?: “フィンランドの歴史” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2015年4月)

ナショナリズム

1807年、ロシア皇帝アレクサンドル1世はティルジット条約においてナポレオンの対英大陸封鎖(大陸封鎖令)に参加する見返りとして、フィンランド領の獲得を承認させた。

このため、1808年ロシア帝国はスウェーデン政府に宣戦布告(フィンランド戦争)、既にフィンランド人にはスウェーデン人に対する不満が渦巻いていたが、フィンランド軍は孤軍奮闘した。

しかしスウェーデン軍は、ロシア軍に大敗すると算を乱して逃亡し、翌年の1809年春にロシア軍はフィンランドの全域を制圧した(フレデリクスハムンの和約、ハミナの和平)。

アレクサンドル1世はフィンランド大公となり、フィンランドを立憲君主制の大公国とした(フィンランド大公国の成立)。

内政はフィンランド人が担当し、公用語はスウェーデン語、後に待望のフィンランド語が追加された。

開明的な啓蒙君主であったロシア皇帝アレクサンドル2世の下、「自由の時代」を謳歌し、フィンランド人の民族的基礎が着々と築かれていった。

今でもフィンランド人はアレクサンドル2世を敬愛しており、その銅像とちなんで名付けられたアレクサンドル通りとが有名である。

しかし文化も宗教も異質なロシア人に支配されることによって初めて自らのアイデンティティの問題に直面したのである。

そして民族としての独立した精神は名実共に確立し、フィンランド文化も頂点に達するのである。

民族叙事詩カレワラが出版されたのは1835年のことであった。

「我々はスウェーデン人には戻れない。しかしロシア人にもなれない。そうだフィンランド人でいこう(Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme voi tulla; meidän täytyy olla suomalaisia.) 」と謳われたのはこの頃である。

1848年のヨーロッパ革命(1848年革命)の年、デンマークで絶対王政は崩壊し、民主主義が成立すると、フィンランド人の間でも学生を中心に民主化運動とナショナリズムは高まりをみせ、学祭で「我等の地」が歌い上げられる。

民主主義が浸透しつつある西側、絶対王政を崩さない東側という対比の下、フィンランド人の間に北欧への復帰の世論が強まっていくことにもなった(汎スカンディナヴィア主義)。

ロシア化政策

ロシアはアレクサンドル2世が暗殺された後、次第に反動的[要出典]になっていった。

特に1871年に成立したドイツ帝国に動揺したロシアは、中央集権化を進めるために帝国内の各民族への統制を強めていくことになる。

1894年の露仏同盟により露独関係の亀裂は決定的となり、ロシアはきたるべき対独戦争の準備のため強権化をエスカレートさせていった。

そうしたものの一つとして1899年にニコライ2世が署名した二月詔書には「フィンランドの自治権廃止宣言(フィンランド語版、英語版)」(ロシア化政策)が含まれており、フィンランド人の自治は剥奪され、フィンランド語も禁止され、公用語としてロシア語が強要された。

20世紀に入るとロシア帝国内で各民族の民族意識が高まり、強権化によりかえって帝国内は混乱を極めていった。

フィンランド人も民族意識に目ざめ、ロシアへの反発を強めて行く。

そして日露戦争のさなかの1904年6月17日、フィンランド民族主義者オイゲン・シャウマン(フィンランド語版、英語版)がフィンランド総督ニコライ・ボブリコフを暗殺するという事態に至る[注釈 2]。

日露戦争終了後、第一次ロシア革命が起こり、ロシア皇帝ニコライ2世は「フィンランドの自治権廃止宣言」を撤回した。

フィンランドは独立こそ果たせなかったが民主的な憲法を制定し、普通選挙法、女性参政権などが実現、総選挙により議院内閣制に基づく政府が発足する。

選挙権拡大により、社民党が躍進した。

しかし、世界は第一次世界大戦に至る緊迫感に包まれ、ロシアは再びフィンランドを弾圧し、政府は解散され憲法は停止される。

自治と独立を望むフィンランド人は息の根を止められたかに見えた。

この時代、フィンランドとロシアの政治的緊張は目に見えて高まったが、経済的にはロシア帝国を輸出先としてフィンランドは経済成長を遂げた。

特に西側の最新技術を元に工業化を推進し、ロシア帝国に輸出する東西貿易の窓口として国力を充実させたのである。こうした発展は、後の独立のための基盤になった。

フィンランド共和国

Question book-4.svg

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。

出典検索?: “フィンランドの歴史” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2015年4月)

2度の世界大戦

ロシアの支配からの独立運動は日本が1904年日露戦争でロシアを破ったことなどから高まりを見せ、第一次世界大戦では、フィンランドはロシア軍の前哨基地となったが、職業軍人を除いて参戦する義務を負わず、国力を温存させた。

1917年にロシア革命によりロシア帝政が倒されると、社民党は政権を奪取し、憲法を復活させた。

ケレンスキーとの暗闘の後、社民党は下野し、有産階級の諸政党の連立政権が引き継いだ。

ボリシェヴィキとの交渉が成立し、フィンランド人は独立を宣言した。

しかし、労働者階級はソビエト連邦への参加を求めて蜂起し、内戦に突入する。

両陣営の勢力は互角であり、労働者階級は都市部とくにヘルシンキに集中していた。

1918年、赤軍がヘルシンキなど南部地域を掌握(フィンランド社会主義労働者共和国)したため、白軍はヴァーサへ逃れたが、ここで政府はマンネルヘイムを指揮官に任命し、ドイツ人・スウェーデン人も義勇軍を送った。

白衛軍は勢力を取り戻し、タンペレの決戦で白軍が勝利した。

余勢を駆って白軍はカレワラ発祥地、カレリアに出兵。

この是非を巡り連立政権は王党派と共和派に分裂した。

王党派(保守党、スウェーデン人民党)は、ドイツ帝国に接近して王国の樹立を画策、ヴィルヘルム2世の義弟ヘッセン・カッセル方伯フリードリヒ・カールを国王に選出しフィンランド王国を成立させた。

しかしドイツは第一次世界大戦に敗れ、ドイツ革命によって帝政が崩壊。総選挙で共和派(農民党、自由党)と社民党が大勝すると、フィンランドは共和国としてパリ講和会議で認知された(ヨーロッパにおける民族自決)。

1921年にスウェーデン人が多数を占めるオーランド諸島がスウェーデン王国との領有権問題に発生すると、両国の交渉により国際連盟に裁定が委ねられた。

この結果、オーランド諸島は、フィンランドに属する自治領となった。オーランド諸島は、現代においてもスウェーデンとの重要な窓口の一つである。

第二次世界大戦では、ソビエト連邦と2度に渡って戦い、その結果カレリア地峡やペッツアモを失い、多額の賠償金を負った(ソ芬戦争。第1次は冬戦争、第2次は継続戦争と呼ばれる)。

この時フィンランドは、スウェーデンに助力を求めたが、中立主義をとられ、やむなくナチス・ドイツに接近した。第二次世界大戦でのドイツの敗北と同じくしてフィンランドも敗戦国となり、ソ連から戦争犯罪に問われることになった。

冷戦と現代

ソ連からの圧力に屈し、マーシャル・プランを拒絶せざるを得なかったが、戦後のフィンランド人は独自の努力と中立国スウェーデン人からの援助によって復興へ邁進することとなった。

1952年、ヘルシンキオリンピックを開催した。

同年に対ソ賠償を完済し、財政的な負荷がなくなったため、急速に福祉国家建設へ邁進することとなる。

外交面においては冷戦時代は、北大西洋条約機構 (NATO)にもワルシャワ条約機構にも加盟せず、中立を貫きノルディックバランスを構成する。

しかし共産主義勢力のクーデター騒ぎやロシア人の度重なる内政干渉に動揺し、国内政情に不安定な要素を提供することになった。

そのため、長い間対ソ批判はタブー化された。政府もロシア人の干渉を未然に防ぐために親ソとも言えるような言動を繰り返し、かくして「フィンランド化」という言葉まで生まれた。

しかしそれは、フィンランド人自身の独立維持へのすさまじいまでの努力の結果であった。

賠償金の支払いに工業製品の代物弁済を求められたフィンランドであったが、このことは、フィンランド製品がソ連など東側諸国への進出をもたらし、フィンランドを先進国へと昇華させるきっかけにもなった。

また、その賠償のための搬送ルートを東側への拡販ルートとして流用し、東西貿易の窓口として莫大な利益を上げることとなる。福祉国家戦略の優越性と相まって、人口1人当たりGDPは、他の北欧諸国とともに世界一になった。

その後冷戦の終わりと共に囚われの鎖から解き放たれたが、既にロシア人は最大の貿易相手国であり、経済的なパートナーとしてなくてはならない存在であった。

それゆえソビエト連邦崩壊後、政治的な自由とは裏腹に経済的な苦境に見舞われた。GDPは約4割も減少し、財政赤字を増大させたのである。

そのため、経済的な便益を求めて1995年にスウェーデンと共に欧州連合に加盟した。

欧州連合に加盟したことで、欧州連合諸国や北欧諸国との政治・経済は密接となった。

情報通信産業に活路を見出したフィンランドは国家を挙げてIT革命に邁進し、21世紀初頭の現在、北欧諸国とともに世界トップグループの一員となった(世界経済フォーラム調査)。』