四面楚歌のインド、大国外交に水差す「裏庭」の綻び

編集委員 高橋徹

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD281XQ0Y4A920C2000000/

『2024年10月1日 5:00

インドのモディ首相が掲げてきた「近隣第一政策」は誤算が相次いでいる

「インド洋の真珠」と呼ばれる島国の政治史に新たなページが開かれた。

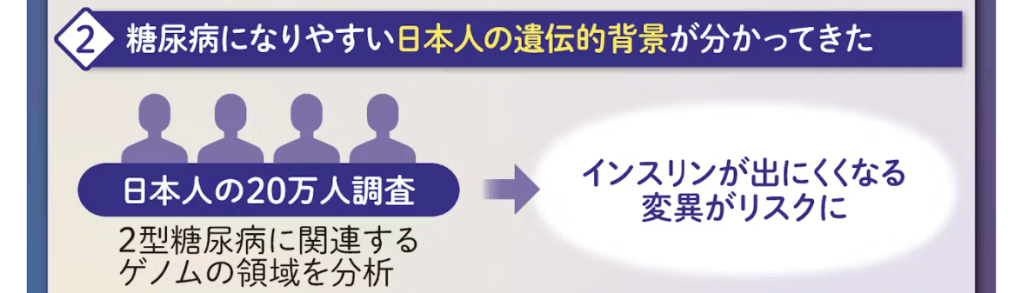

9月21日に投開票されたスリランカ大統領選で、左派連合を率いる野党・人民解放戦線(JVP)のアヌラ・クマラ・ディサナヤカ党首が勝利した。初の左派政権はしかし、定数225の国会で3議席しか持たない。「これは人民の勝利だ」。そう宣言して就任した新大統領は、余勢を駆って政権基盤を整えようと、すぐ解散・総選挙へ打って出た。

スリランカでは26年間に及んだ内戦を2009年に終結させたラジャパクサ元大統領一族が、長く政治権力を握ってきた。ところが中国マネーに依存した非効率なインフラ投資に、新型コロナウイルス禍やロシアのウクライナ侵略に伴う物価高騰が重なり、経済が破綻した。22年に失脚すると、6度の首相経験を持つウィクラマシンハ氏が大統領任期を引き継ぎ、後始末を担った。

経済は最悪期を脱したものの、増税や歳出削減などの痛みに、国民は不満を募らせた。ディサナヤカ氏は「古い政治との決別」を訴え、民心をつかんだ。

スリランカのディサナヤカ新大統領が率いる左派政党JVPは長く反印姿勢を掲げてきた=ロイター

ラジャパクサ時代は対中傾斜が顕著だった。新政権が掲げる既存政治のリセットは、南アジアの盟主を自任する隣国のインドにとっても好都合か。そうとは言い切れない過去の因縁が、両国関係の今後を視界不良にする。

スリランカは多数派のシンハラ人と少数派のタミル人の対立を抱え、1983年に北・東部の分離独立を唱えるタミル人武装勢力と政府軍が内戦に突入した。同国内のタミル人の数は330万人程度だが、ポーク海峡を挟んだインド南東部のタミル・ナードゥ州に8千万人近い同胞が暮らす。

インドもまた多民族国家だ。自国内のタミル人の感情をくみ取って隣国の武装勢力に人道支援を提供しつつ、分離独立の機運が国内へ波及するのは防ぎたかった。中途半端な思惑で平和維持軍を派遣して事態を悪化させ、当時のラジブ・ガンジー首相が後にタミル人過激派の手で暗殺される悲劇を招いた。

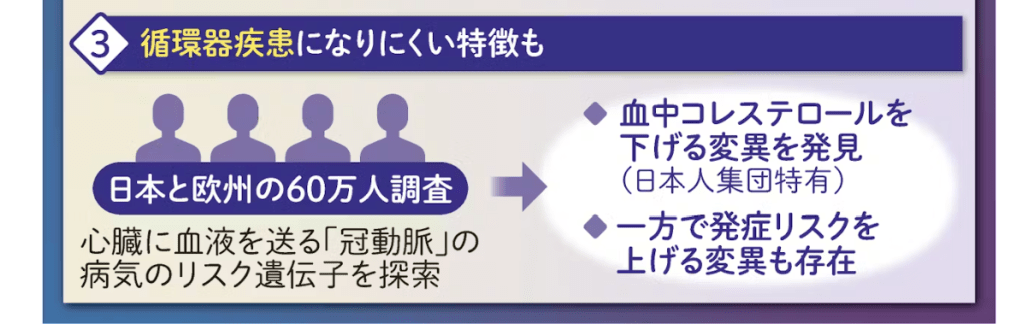

現在は穏健化したとはいえ、ディサナヤカ氏のJVPはもとはシンハラ民族主義を掲げる極左組織で、反印思想が強い。今年2月、インド政府の招きに応じて同氏が訪印し、双方が関係構築を図った。それでも同氏は選挙戦で、印大手財閥アダニ・グループが自国内で手掛けるインフラ事業を批判し、自国海域からインド漁船を排除するとも語った。あからさまな対中接近はなくとも、親印に引き寄せるのは簡単ではない。

スリランカだけではない。インドのモディ政権が掲げてきた「近隣第一政策」は、どこもかしこも誤算だらけだ。

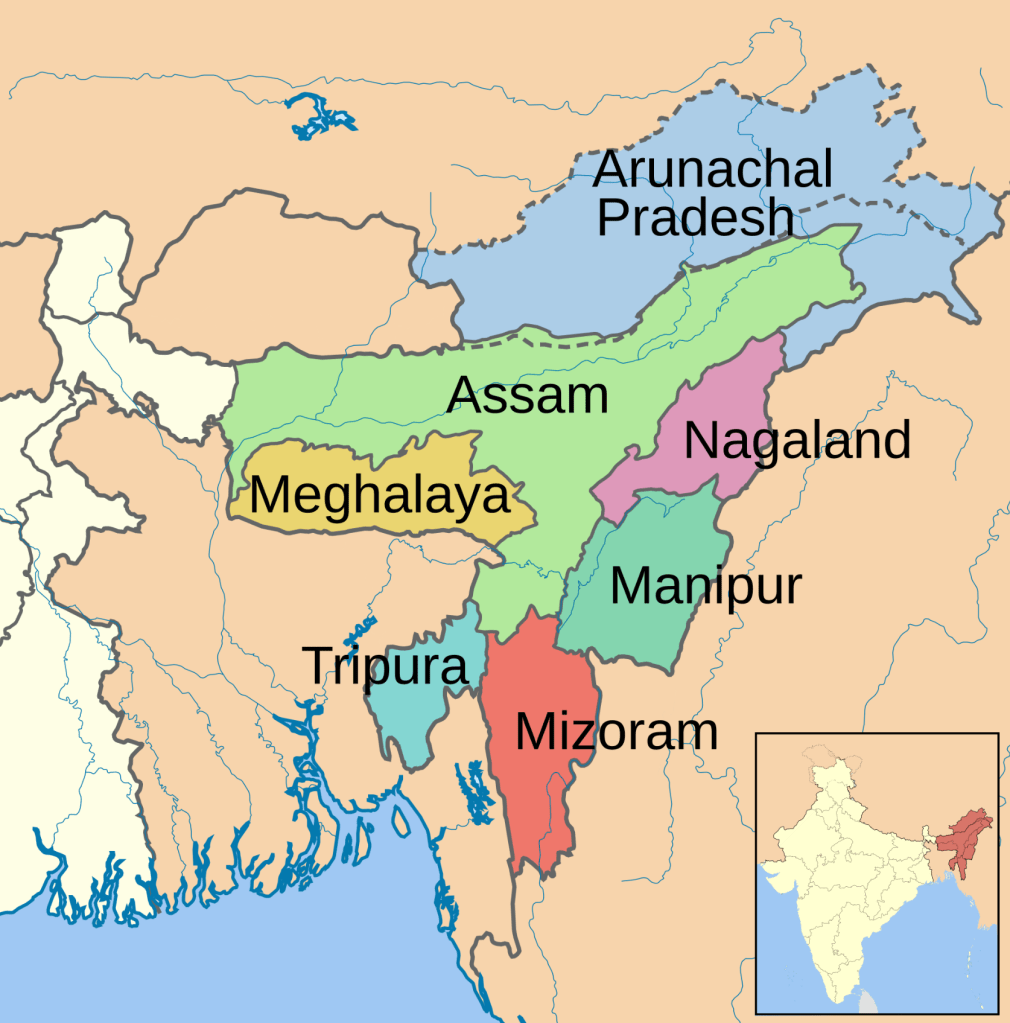

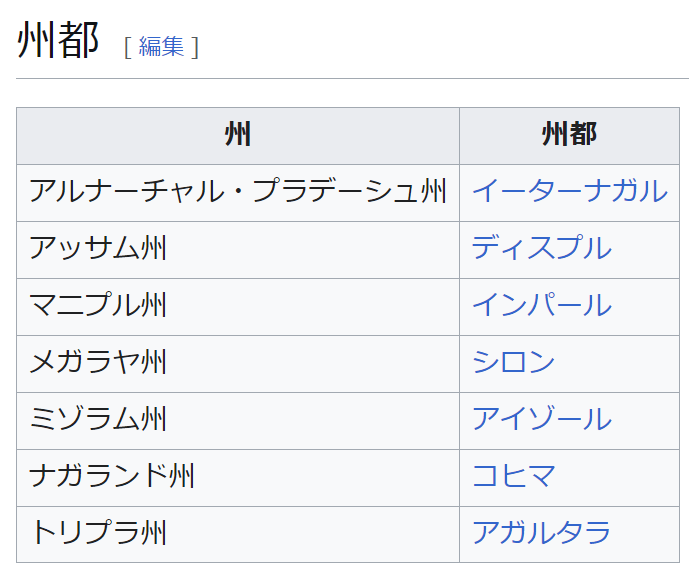

東のミャンマーでは21年2月にクーデターが起き、若き日にインド留学経験があるアウンサンスーチー氏を拘束した軍事政権は中国に傾く。同年8月には西のアフガニスタンから米軍が撤退し、宿敵パキスタンに近いタリバン政権が復活した。

23年には南西の島国モルディブの大統領選で親印の現職が敗れ、親中のムイズ大統領に交代。近海監視や医療救助用の航空機運用を担っていたインド軍部隊を撤収させ、代わりに中国と軍事援助協定を結んだ。与党分裂と政権交代が繰り返される北隣のネパールでも、今年7月に親中派のオリ首相が3度目の復帰を果たした。

バングラデシュのハシナ氏㊧はモディ氏と盟友関係にあったが……(24年6月、ニューデリー)=ロイター

極めつきは8月に東隣のバングラデシュで起きた政変だ。学生らの反政府デモが激化し、ハシナ政権が崩壊した。パキスタンからの独立の英雄・ラーマン初代大統領の長女のハシナ氏は、独立戦争を支援したインドに近く、15年間の在任中は蜜月が続いてきた。失脚後、身の安全を守るためインドへ逃れ、2カ月近くたったいまも居座る。

ハシナ政権が弾圧してきた有力野党・バングラデシュ民族主義党(BNP)の重鎮のアブドゥル・モイーン・カーン元情報相は、インディアン・エクスプレス紙に「インド政府はすべての卵をひとつの籠に入れる誤りを犯した」と語り、ハシナ氏支援に偏ってきた外交姿勢を皮肉った。ノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス氏が率いる暫定政府はハシナ氏の身柄送還を要求しており、インドは難しい立場に置かれる。

西隣のパキスタンは言うまでもなく「仮想敵国」だ。気がつけば、周辺で明らかに親印なのは、経済や外交をインドに依存する北東のブータンくらいだ。

四面楚歌(そか)はなぜか。それを考えるには、インド外交の基点を押さえておく必要がある。

「アジアにおける勢力均衡が印パ分離独立によってゆがめられた」。インドのジャイシャンカル外相は20年の著書にこう記し、1947年の英国領からの独立時、東西パキスタン(いまのパキスタンとバングラ)と分離を余儀なくされた歴史への悔恨を吐露した。「勢力均衡」の相手は、言うまでもなく中国だ。

国連推計で1950年時点の人口は中国が5億4千万人、インドは3億4千万人だったが、東西パキスタンを合わせれば4億2千万人で差はもっと小さかった。インドは2023年に14億3800万人と中国(14億2200万人)を上回り、初の世界首位となったが、パキスタンとバングラを加えれば18億人。分離がなければとっくの昔に中国を追い抜いていた。

人口は国力の一要素にすぎないが、インドからすれば、1962年の印中国境紛争で惨敗したのは分離によって経済・軍事を含む国家としての総合力をそがれたから、ということになる。以来、71年の旧ソ連との事実上の軍事同盟締結も、74年に実施した核実験も、すべて中国対抗の文脈にあった。インド軍は2017年にブータンが領有権を主張するドクラム高原で中国軍とにらみ合い、20年にはヒマラヤ山中のガルワン渓谷で両軍が衝突して45年ぶりに死者を出すなど、近年は再び中国の脅威が強まる。

陸に気を取られている間に、中国は海への進出も加速した。2000年代以降、パキスタンのグワダル港、スリランカのハンバントタ港、ミャンマーのチャオピュー港と港湾群の開発を進めた。インドを包囲する「真珠の首飾り」は軍事利用が懸念される。

14年に就任したモディ首相が、近隣第一政策を打ち出した背景に、そうした状況があった。インドは南アジアでは突出した存在で、当然のごとく「兄貴分」として振る舞ってきた。周辺国から決して好かれる存在ではなかった。

こんなエピソードがある。ある日本企業は5年ほど前、ニューデリーに置いていた南アジア地域の統括機能をシンガポールに移した。幹部の説明は「インドの傘下は嫌という国民感情のせいで、パキスタンやバングラ、スリランカなどの現地拠点から情報がなかなか上がってこないから」だった。

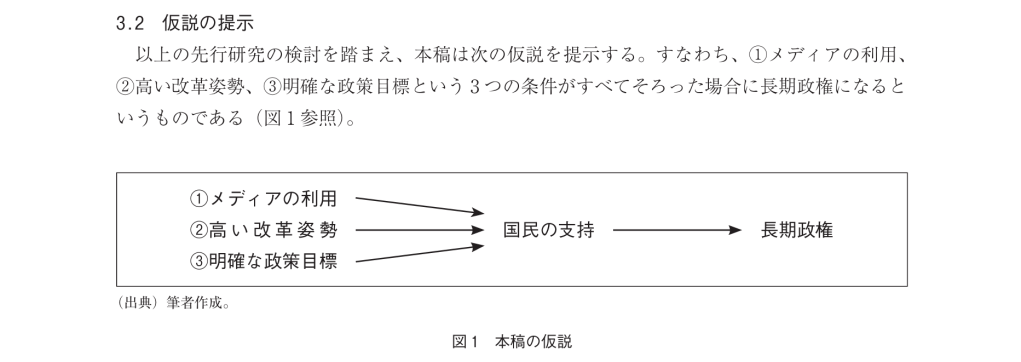

モディ氏は近隣外交を重視する一方、地域的視野を広げた「拡大近隣政策」も加速させた。東南アジア諸国連合(ASEAN)との協力拡大をうたう「アクトイースト」、中国、ロシアに中央アジア諸国を加えた「上海協力機構」への加盟、米国やアラブ首長国連邦(UAE)、イスラエルとの協力枠組み「I2U2」……。中国が広域経済圏構想「一帯一路」で影響力を広げるのに、負けじと対抗した。

インドは初のG20議長国を務め、指導的大国としての存在感をアピールした(23年9月、ニューデリー)=ロイター

その延長線上に「グローバルサウス」と呼ぶ新興国・途上国群がある。初の20カ国・地域(G20)議長国に就いてすぐの23年1月、125カ国・地域が参加するオンライン首脳会議を開き、以後も2度主催した。サウスの代弁者を自任しつつ、自らをサウスの一員と称する中国を決して招こうとしないところに、別の意図が透ける。

「裏庭」の南アジアでの綻びは、そんなインド流の大国外交の土台を揺るがす。「中国と異なり、インド外交は資金やインフラ技術、軍事、資源といった手札を欠く。できることが限られる『口先外交』を周囲に見透かされている」。岐阜女子大の笠井亮平・南アジア研究センター特別客員准教授は原因を分析したうえで「国際社会はインド外交を過大評価しすぎ。今後は中身を問われる場面が増えるだろう」と指摘する。

インドのシャム・サラン元外務次官も「我々は包括的な近隣戦略を描くことが急務だ。グローバルサウスをけん引するためには、まず大陸の隣人たちから始めなければ」と訴える。

インド外交はかつての非同盟主義から「戦略的自律」へと進化してきた。その意味合いの変化について、モディ首相は「何十年もの間、インドの政策はすべての国々と等距離を保つことだった。今日のインドの政策は、すべての国々と緊密な関係を維持することだ」と語っている。

中国と拮抗するアジアの大国として、世界秩序の形成に関与したいインド。ただし、肝心の近隣第一政策は振り出しに戻り、大国外交は「張り子の虎」であることが露呈した。モディ1強体制が揺らぐ内政と併せ、内憂外患が深まっているようにみえる。

=随時掲載

高橋徹(たかはし・とおる) 1992年日本経済新聞社入社。自動車や通信、ゼネコン・不動産、エネルギー、商社、電機などの産業取材を担当した後、2010年から15年はバンコク支局長、19年から22年3月まではアジア総局長としてタイに計8年間駐在した。上級論説委員を兼務している。著書「タイ 混迷からの脱出」で16年度の大平正芳記念特別賞受賞。

【関連記事】

・バングラ政変1カ月、治安回復も国境管理など苦慮

・スリランカ大統領が議会解散 11月14日に選挙実施へ

・ネパールに親中派首相、経済・軍事で接近の可能性

グローバルサウス

グローバルサウス

グローバルサウスとはインドやインドネシア、トルコ、南アフリカといった南半球に多いアジアやアフリカなどの新興国・途上国の総称で、主に北半球の先進国と対比して使われる。世界経済における格差など南北問題の「南」にあたる。実際に領土が南半球に位置しているかにかかわらず、新興国全般を意味する場合が多い。特に近年、民主主義と権威主義の分断のなか中立を貫くスタンスをとる特徴で注目されている。また冷戦期に東西双方の陣営と距離を置いた「第三世界」を表現するときにも使われる。』