ウイグルhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B0%E3%83%AB

『ウイグル(ウイグル語: ئۇيغۇرلار, Уйғурлар, IPA: [ujɣurˈlɑr]; 簡: 维吾尔, 繁: 維吾爾, 拼音: Wéiwú’ěr, [wěɪǔɑ̀ɻ];[21][22] 英: Uyghurs, [ˈwiːɡʊərz][23])は、4世紀から13世紀にかけて中央ユーラシアで活動したテュルク系遊牧民族[注 1]、及びその後裔と称する民族[24](あるいは現在の政治的必要性から自ら「ウイグル」と名乗る民族[25])を指す。

現在は中国の新疆ウイグル自治区やカザフスタン・ウズベキスタン・キルギスなど中央アジアに居住しており、人口は約1,000万人[26]、テュルク諸語のウイグル語を話すムスリムである[27]。 』

『呼称

古代中国での呼称

中国史書では、袁紇[28][29]・烏護[30]・烏紇[30]・韋紇[31][32]・迴紇[33]・回紇[30][34]・迴鶻[33]・回鶻[30][34]などと表記されてきた。

突厥碑文による表記

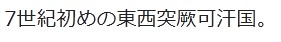

やがてテュルク系遊牧民自身でも文字(突厥文字)を使って物事を記すようになると、Old turkic letter R1.pngOld turkic letter G1.pngOld turkic letter Y1.pngOld turkic letter O.png(Uyγur)[35]と表記した。

イルハン朝における表記

14世紀のイルハン朝ではアラビア文字で「اويغور (Ūyghūr)」と表記され、イルハン朝の政治家ラシードゥッディーンはその著書『ジャーミ・ウッ・タワーリーフ(集史)』の「ウイグル部族志」において、「ウイグル」とはテュルク語で「同盟」・「協力」の意であると記している[36]。

歴史

創生伝承

ウイグルの創生については、モンゴル帝国時代のペルシア語文献においていくつかの物語が記されている。アラー・ウッディーン・ジュヴァイニー『世界征服者の歴史』(1260年編纂)とラシードゥッディーン『集史』(1314年編纂完成)がある。

特に後者の『集史』ではテュルク・モンゴル系の諸部族をイスラーム的世界観の枠内で分類しており、これらを大洪水後に現在の人類の遠祖となったノア(ヌーフ)の3人の息子セム、ハム、ヤフェトのうちヤフェト(ヤーフィス)の子孫としている。

テュルク系種族をヤフェトの子孫とするのは『集史』以外にも見られるが、『集史』はこれにオグズ・カガン伝説も絡めて述べているのが特徴であり、後世にもこの傾向は受け継がれた。

ラシードゥッディーン『集史』ウイグル部族誌 (1314)

伝承:「ノアの子のアブルチャ・カン即ちヤフェトの子のディブ・バクイの子のカラ・カンの子のオグズ( اوغوز پسر قرا خان پسز ديب باقوى پسر يافِث پسر نوح عليه السّلام Ūghūz pisar-i Qarā-Khān pisar-i Dīp Bāqūy pisar-i Abūlja Khān Yāfith pisar-i Nūḥ `alaihi al-salam.)[37][38]は、唯一神(アッラー)のみを信じたので、叔父達や兄弟から攻撃を受けたが、彼はその親族の一部の援助を受けて打ち破り彼等の領地を併合した。

彼は大会を開き、親族・異姓の集団・戦士達を鎮撫し、共に戦った親族の人々に“ウイグル”の名を授けた」[37][38]

古代:「ウイグリスターン地方 (wilāyat-i Ūyghūristān) には2つの非常に大きな山があり、ひとつはブクラト・ブズルク( بوقراتو بوزلوق Būqrātū-būzlūq)、もうひとつはウシュクンルク・タンクリム( اوشقون لوق تنكريم Ūšqūn-lūq-tankrīm)であった。そのふたつの間にはカラコルム山 (kūh-i Qarāqūrum) が鎮座し、カアン(Qā'ān; オゴデイのこと)が建てられた都市はその山の名前にちなんで呼ばれている。その山のそばにクト・タク( قوت طاق Qūt-ṭāq)と呼ばれている山がある。

その山々の一帯には10本の河(が流れている)場所と、9本の河(が流れている)場所がある。古い時代には、ウイグル諸部族の居住地は、これらの諸河川や山々や荒野 (ṣuḥrā-hā) にあった。

この10本の河にすむものたちがおり彼らはオン・ウイグル( اون اويغور Ūn Ūyghūr)と呼ばれ、9本の河にいるものはトグズ・ウイグル( توغوز اوغوز Tūghūz Ūyghūr)と呼ばれている[注 2]。この10本の河はオン・ウルグン( اون اُرغون Ūn-Urghūn)[注 3]と呼ばれている。

それらの名前を以下に説明すると、اييشلك Aīīšlik(部族),اوتنكر Ūtinkar?(部族), بوقيز Būqīz(部族),اوزقندر Ūzqundur(部族),تولار Tūlār部,تاردار Tārdār(部族),ادر Adar(部族:もしくは ادر اوج Adar-Ūjか),اوج تابين Ūj-Tābīn(部族:もしくは تابين Tābīnか), قملانجو Qamlānjū(部族),اوتيكان Ūtīkān(部族)である。3本の河畔に9部が、次の4本の河畔に5部がいる。9本目の Qamlānjū の河沿いには オン部族( قوم اونك qawm-i Ūnk:もしくは قوم لونك qawm-i Lūnkか)、10本目の河畔に قمق آتی كوز Qamaq-ātī-kūz 部がある。その他名称不詳の部を含め122部がそれらの河に有った。数世代経ったがウイグル諸部族には決まった君長(pādshāhī wa sar-varī)が居らず、各部が武力争奪を始めると別の集団から長を立てていた。

後に各部が共同利益の為に会議を開き、全体に命令を発する1人の全権君主(pādshāhī muṭalliq-i amr ki bar hamganān nāfidh farmān bāshad)を自分達の中から出すことを決議。全会一致で満場の意を受けて、アビシュリク( ابيشلك Abīšlik)部から最も聡明なマングダイ( منكوتای Mankūtāī /ないしマング・バイ منكوباى Mankū-bāī)を選出、イル・イルテベル( ايل ايلتبر Īl-Īltabar)の称号を授けた。また、ウズクンドゥル(اوزقندر Ūzqundur)部から品質性格の良好な人物を選んでキョル・イルキン( كول ايركين Kūl-Īrkīn)の称号を授けた。彼等二人は全民族と諸部族の君主(pādshāh-i jumhūr wa aqwām)となり、彼等の一族(ūrūgh/uruq)が100年間統治した。」[39][40][41]

アラー・ウッディーン・ジュヴァイニー『世界征服者の歴史』(1260)

「カラコルムから発するトグラ河とセレンガ川が合流するカムランジュ( قملانجو Qamlānjū)に双樹があった。双樹の間の丘に天から光が降り注ぎ、日ごと丘は大きくなった。やがて丘陵が開き、天幕張りの5つの部屋が現れると各々に一人の子供が座っていた。5人の子供はこの土地の人々から王子と同じように尊敬され、長男はソンクル・テギン( سنقر تكين Sunqur Takīn/Sonqur Tegin)、次男はクトル・テギン( قوتر تكين Qūtur Takīn/Qotur Tegin)、三男はブカク・テギン( توكاك تكين Tūkāk Takīn/Tükel Tegin)、四男はオル・テギン( اور تكين Ūr Takīn/Or Tegin)、五男はブク・テギン( بوقو تكين Būqū Takīn/Buqu Tegin)と命名された。ウイグル人は彼らが天より降臨したものと信じ、彼らの一人を君主に戴くことにした。そこで、末子のブク・テギンが美貌と才智に最も秀で、あらゆる言語と文字に通じていたので、ウイグル人は彼を推戴してカン( خان Khān)とし、大祭を催して玉座に就かせた」[41][42][43]

古代ウイグル史

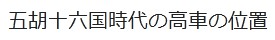

高車の袁紇(ウイグル)部

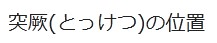

「高車(こうしゃ)」とは4~6世紀の中国北朝におけるテュルク系遊牧民の総称で、彼らが高大な車輪のついた轀車(おんしゃ:荷車)を用いたことに由来する[28][29]。その一部族である袁紇(ウイグル)部は、モンゴル高原をめぐって拓跋部の代国や北魏と争っていたが、4世紀末から5世紀初頭に柔然可汗国に従属した。

390年、袁紇部は北魏の道武帝の北伐で大敗を喫し[注 4]、429年に北魏が漠北へ遠征して柔然を打ち破ると、袁紇部を含む高車諸部族は北魏に服属して漠南へ移住させられた。

一時期、高車諸部は孝文帝の南征に従軍することに反対し、袁紇樹者を主(あるじ)に推戴して北魏に対して反旗を翻したが、のちにまた北魏に降った。

鉄勒の回紇(ウイグル)部

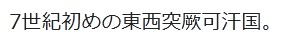

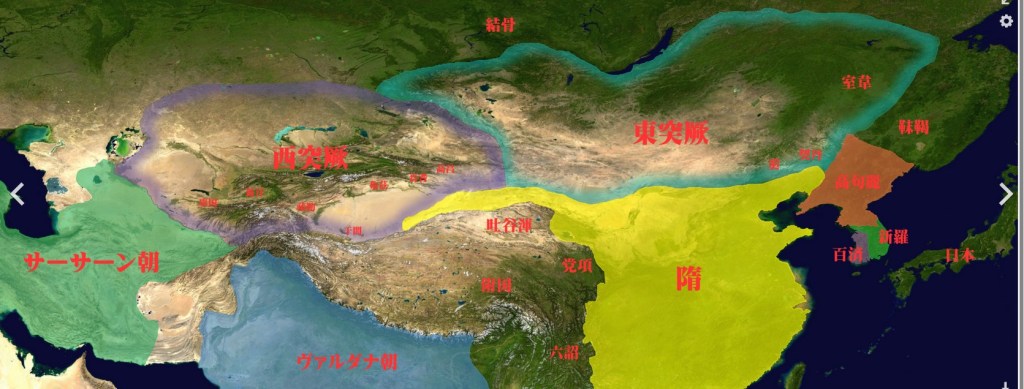

6世紀~7世紀、高車は鉄勒(てつろく)と呼ばれるようになり、袁紇(ウイグル)部も中国史書で烏護[30]・烏紇[30]・韋紇[31][32]などと記され、やがて迴紇[33]・回紇[30][34]と表記されるようになる。当時、鉄勒諸部は突厥可汗国に属し最大の構成民族であったが、趨勢に応じて叛服を繰り返していた。

隋代に42部を数えた鉄勒諸部(アルタイ以西に31部・勝兵88,000、以東に11部・勝兵20,000)は、唐代に至ると徐々に東へ移動・集合(15部・勝兵200,000)、その中でも回紇(ウイグル)部は特に強盛となってモンゴル高原の覇権を薛延陀(せつえんだ)部と争った。

629年に部族長の吐迷度は薛延陀部を破り、鉄勒の盟主となった。646年には唐に帰順し、回紇部は瀚海都督府とされ、吐迷度は懐化大将軍を拝命し、瀚海都督となった。

682年、東突厥が再興(第二突厥可汗国)すると回紇(ウイグル)部は再び屈従を余儀なくされたものの、734年に東突厥の毘伽可汗(ビルゲ・カガン)が毒殺されると、バシュミル部、カルルク部らとともに東突厥へ度々攻撃を仕掛け、745年に回紇(ウイグル)部の可汗(カガン、君主)となった骨力裴羅(クトゥルグ・ボイラ)が唐と組んで最後の東突厥可汗である白眉可汗を殺して東突厥可汗国を滅ぼした[44]。

回鶻(ウイグル)可汗国

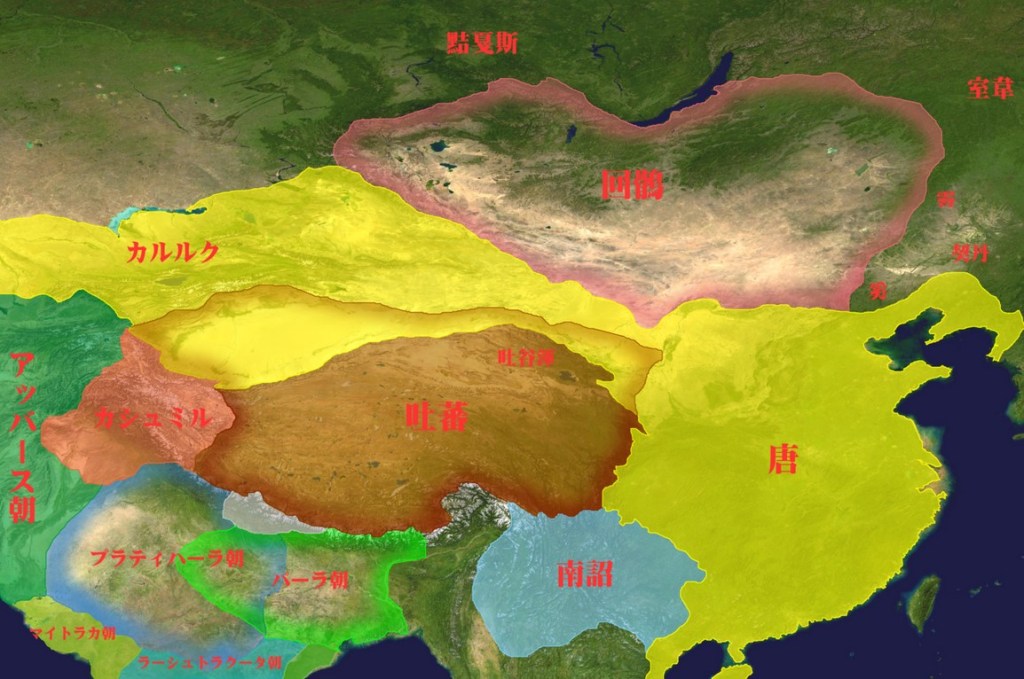

744年、骨力裴羅(クトゥルグ・ボイラ)は回鶻可汗国(ウイグル可汗国、ウイグル帝国)を建国する(744年 – 840年)。回鶻(ウイグル)可汗国は東突厥の旧領を支配し、新たなモンゴル高原の支配者となった。

以後、彼ら回鶻(ウイグル)の筆頭氏族である薬羅葛(ヤグラカル)氏によって可汗位が継承された。経済面では唐との絹馬貿易や東ローマ帝国とのシルクロード交易によって莫大な利益を上げた。

755年に唐で起きた安史の乱では、唐の要請により回鶻(ウイグル)軍が反乱を鎮め、763年に終結することができた。

唐が安史の乱の勃発により西域の経営から手を引くと[45]、回鶻(ウイグル)は西域を巡って吐蕃と数十年に渡る戦いを繰り広げた。この北庭争奪戦は792年まで続くが、最終的に回鶻(ウイグル)軍は北庭を奪還し吐蕃に勝利した。トルファン盆地とタリム盆地北部が回鶻(ウイグル)の領国となった[46]。

なお懐信可汗(在位:795年 – 805年)の代にマニ教が国教化され、世界史上唯一となるマニ教国家が誕生した。

840年、回鶻(ウイグル)可汗国は内乱とキルギス族の侵攻を受けて崩壊した[47]。このときウイグル人はモンゴル高原から別の地域へ拡散し、唐の北方に移住した集団はのちに元代のオングートとなり[47]、西の天山方面のカルルク(葛邏禄)へ移った一派は、後にテュルク系初のイスラーム王朝であるカラハン朝となり、甘粛に移った一派はのちの甘州ウイグル王国となり、[47]。東部天山のビシュバリク(北庭)、カラシャール(焉耆)、トゥルファン(高昌)に移った一派は天山ウイグル王国となった[47]。

甘州ウイグル王国

滅亡したウイグル遺民の一部は河西(現在の甘粛省)に逃れて割拠し、甘州(張掖)を中心に甘州ウイグル王国(甘州回鶻)を形成、1028年のタングートによる甘州陥落まで勢力を保った[48]。

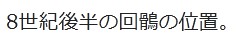

天山ウイグル王国

焉耆(カラシャール)や北庭(ビシュバリク)に割拠した集団が天山ウイグル国を建国すると、定住化して「ウイグル (Uyghur)」とか「トゥグズグズ (Tughuzghuz)」などと呼ばれた。彼らは遊牧していた時代からソグド人の影響を受けマニ教を信仰していたが、のちに仏教、ネストリウス派キリスト教なども信仰され、高昌漢文化などを形成した[47]。タリム盆地に先住していた住民はこうしてウイグル化・トルコ化されていった[47]。

10世紀以降、カシュガルなどのタリム盆地西部ではイスラーム教が普及したが、タリム盆地東部の天山ウイグル国では仏教が根強く、カラ・キタイ(西遼)やモンゴル帝国に服属している間は仏教が信仰された[47]。

13世紀、モンゴル高原でチンギス・カンのモンゴル帝国が勃興すると、1211年にウイグル王バルチュク・アルト・テギンは早い段階でモンゴル帝国に帰順したため、チンギス・カンに気に入られ、自らの「5番目の息子」として厚遇された[49]。バルチュクの子サランディ・テギンはオゴデイ・カアンの娘を娶り、駙馬(キュレゲン)となった[50]。

以後、モンゴル帝国でのウイグル王家は「ウイグル駙馬王家」としてコンギラト駙馬家と並ぶ、駙馬王家筆頭と賞され、モンゴル王族に準じる地位を得る。

モンゴル帝国および元朝では、ウイグル人官僚はモンゴル宮廷で重用され、帝国の経済を担当する大臣も輩出した。この時代、ウイグル王国地域を指して「ウイグリスタン (Ūyghristān)」と呼ばれた[51]。

やがてモンゴル帝国でクビライとカイドゥの内乱が起きると天山ウイグル王国はその抗争の地となり、君主のコチカル・テギンとネウリン・テギンの時代にウイグル王家はウイグリスタンを放棄せざるを得なくなり、甘粛の永昌路に移住したままその歴史を終える[52]。

モンゴル帝国以降

モンゴル帝国以降、天山ウイグルの国民(タリム盆地のオアシス都市の住民)はモンゴル国民となり、チャガタイ・ハン国、オイラト族(ジュンガル)と支配者が交代していくうちに、都市国家単位での緩い民族名称(カラシャール人、ホータン人、ヤルカンド人、カシュガル人など)しかもたなくなり、異教徒に対してはムスリム、他所者に対してイェルリク(土地の者)と呼ぶ程度で、「ウイグル」という名称は忘れ去られていった[25][53]。

詳細は「東トルキスタン」を参照

現代ウイグル人の祖先と仮託されているウイグル人は自らの民族をテュルクと呼び中核集団をウイグルと呼んだが、マーワラーアンナフルやタリム盆地のオアシス都市の住民は、都市国家単位での緩い民族名称しかもたず、異教徒に対してはムスリム、他所者に対してイェルリク(土地の者)と呼ぶ程度であった[25][53]。

モンゴル帝国、ジュンガルへの服属を経て、18世紀半ばにジュンガルを清朝が滅ぼすと、「ムスリムの土地」を意味する「回疆」また「新しい領土」を意味する「新疆」と呼ばれた。その後ロシアが中央アジアに進出し、1881年にトルキスタンを併合すると、清朝は1884年にタリム盆地・ジュンガル盆地を纏めて新疆省を設置した(1884-1955年)。

ウイグル(維吾爾)

1921年、ソ連トルキスタン地方のタリム盆地出身者が「ウイグル」という呼称を用い始めたことをうけて、親ソ派でタリム盆地・ジュンガル盆地・東トルキスタン(イリ地方)一帯に独立的な軍閥を形成した盛世才政権が、1934年に「ウイグル」という呼称と「維吾爾 (Wéiwú’ěr)」の漢字表記を定めた。この呼称は中華人民共和国にも引き継がれている(維吾爾族、维吾尔族)[54]。

中華民国時代

1911年、辛亥革命が中国内地で発生する。新疆にも革命派が入り、1912年1月、イリの革命派が蜂起し、イリ将軍でモンゴル旗人の広福(グワンフ)を臨時都督とする政府が樹立された[55]。

清の宣統帝が退位すると、ウルムチ知事であった楊増新が新疆省長・督軍となる[55]。雲南出身の楊増新は新疆を独立王国にしようとつとめた[55]。

他方、オスマン帝国は汎トルコ主義を中央ユーラシアに広めようとしており、トルコ人のアフメト・ケマルが新疆に派遣され、師範学校を設立し、この学校がカシュガルの民族主義運動の中核となった[56]。

盛世才による改名

当時ソ連共産党党員でもあった遼寧省出身の漢人である盛世才は、1933年に軍を率いてクーデターを起こすと新疆軍閥を率いて1944年まで独立した政権を築いた[57]。盛世才は従来の中華民国当局が用いていた「纏回(てんかい)」を廃止して「ウイグル」民族を「設定」する指示を受け入れ、1934年に省府議会で正式採用させ「維吾爾」という漢字表記も定めた[57]。

ハミ郡王家の反乱

楊増新が1928年に暗殺されると、金樹仁が新疆省長になる[58]。しかし金樹仁はメッカ巡礼などを禁止するなどムスリムへの弾圧政策を行い、さらに土着の小王国であったハミ郡王家を消滅させようとする(回土帰流問題)と、これに反発した住民たちは1931年に大規模な反乱を起こす[59]。ハミ郡王家軍は、回族の軍閥馬仲英に援助を求め、馬仲英軍はバルクルまで進出するが、新疆省政府軍が登場すると甘粛に撤退し、ハミ郡王家軍は山地へ撤退した[59]。

トルファンの反乱

ハミの反乱をうけて1932年にはトルファンのイスラム教諸民族の反乱が発生する[59]。反乱軍はトルファンを掌握するが、ロシア白軍の残党を含む盛世才の省政府軍に敗北する[59]。その後トルファンは馬仲英に占領された[59]。

東トルキスタン・イスラーム共和国

1933年2月、タリム盆地南部のホタンで、ムハンマド・アミーン・ブグラが蜂起し、漢人官僚を一掃して、ヤルカンド、カシュガルへ進軍し、1933年11月に東トルキスタン・イスラーム共和国を樹立した[60]。

なお、東トルキスタン・イスラーム共和国では漢語を話す回民は漢人と同様に排除され、トルコ系の住民が構成員とされた[60]。

馬仲英軍がウルムチに向かうと、1933年4月12日にクーデターが起こり、盛世才が実権を握った[60]。

盛世才はソ連に援助を要請し、1934年1月、ソ連軍が新疆に進軍、馬仲英軍は敗北する[60]。馬仲英軍は西に向かい、東トルキスタン・イスラーム共和国を壊滅させ、その後ソ連と交渉してソ連に亡命した[60]。

1941年には、アルタイ地区のカザフ遊牧民のケレイ部族出身のオスマンとダリール・ハーンが、ソ連とモンゴル人民共和国の援助をうけ、アルタイ民族革命臨時政府を樹立した[61]。1944年10月にはイリ渓谷のニルカとクルジャで反乱が発生し、11月12日、東トルキスタン共和国が建国された[61]。

この第二次東トルキスタン独立運動にはソ連赤軍が直接参加した[61]。

翌年の1945年、アルタイ民族革命臨時政府と東トルキスタン共和国、さらにタルバガダイのゲリラ隊も合流した[61]。中国では「東トルキスタン共和国」という名称を使用することは避けられ、三区革命と呼ばれる[62]。

中華人民共和国政府による新疆接収

接収のために中国共産党政府から新疆に派遣された代表団、1950年

1949年、国共内戦を制した中国共産党は、新疆の接収のために、鄧力群を派遣し、イリ政府との交渉を行った。

毛沢東は、イリ政府に書簡を送り、イリの首脳陣を北京の政治協商会議に招いた。

しかし、8月27日、北京に向かった3地域の11人のリーダー達、アフメトジャン・カスィミ(Ehmetjan Qasim)、アブドゥルキリム・アバソフ(Abdulkerim Abbas)、イスハクベグ・モノノフ(Ishaq Beg Munonov)、Luo Zhi、Rakhimjan Sabirhajiev、デレリカン・スグルバヨフ(Dalelkhan Sugirbayev)らイリ首脳陣の乗った飛行機はソ連領内アルマトイで消息を絶った。

首脳を失ったイリ政府は混乱に陥ったが、残されたイリ政府幹部のセイプディン・エズィズィが陸路で北京へ赴き、政治協商会議に参加して共産党への服属を表明した。9月26日にはブルハン・シャヒディら新疆省政府幹部も国民党政府との関係を断ち共産党政府への帰順を表明した。

12月までに中国人民解放軍が新疆全域に展開し、統合された[63]。ウイグル族とソ連領中央アジア出身者、モンゴル族やシベ族、回族で構成された東トルキスタン共和国軍(イリ民族軍(英語版))を野戦第五軍に編入した人民解放軍に対抗して、国民党側についたウイグル人のユルバース・カーンは白系ロシア人と中国人ムスリムの軍(帰化軍)を率いていた。1950年、伊吾で国民党勢力の残存していた地域へ進軍してこれを制圧した(伊吾の戦い)。これによって新疆は中華人民共和国の帰属となった。

この後、民族名称はウイグル族(維吾爾族)と公式に定められ、現在に至っている。

中国政府は1950年ごろ、新疆ウイグル自治区に漢族を中心とする新疆生産建設兵団を大量に入植させた。

その後、入植当初人口7パーセントだった漢族が1991年には40パーセントになった。

新疆ウイグル自治区の設置

1955年には中華人民共和国で2番目の自治区新疆ウイグル自治区が設置された。

1990年代

1990年にはウイグル人住民のデモに対して武装警察が発砲し、15名(数十名とも)が射殺されるバリン郷事件(英語版)がおきている[64]。

1991年にはウイグル人作家トルグン・アルマスの著作『ウイグル人』が、「大ウイグル主義的」「民族分裂主義的」であることを理由に発禁処分となり、著者も軟禁状態に置かれた[65]。

バリン郷事件以降、反政府とみられるテロ事件も相次いでいる。1997年にも大規模なデモが発生し、鎮圧に出動した軍隊と衝突して、多くの死傷者を出したグルジャ事件が発生している。

1996年、中国人民政治協商会議全国委員を務める実業家のラビア・カーディルが政治協商会議で漢族によるウイグル人抑圧を非難する演説を行うが公安当局の間で問題となりラビアは1997年に全ての公的役職から解任された。

ラビアの夫で作家のシディク・ハジ・ロウジが行った書籍 (John Graver, Chinese-Soviet Relations 1937-1945) のウイグル語訳[66]が当局より問題視されたといわれるが、シディク・ハジ・ロウジは1996年に米国に亡命した。

1999年8月13日、公安当局は、ウルムチ市内に滞在していた米国議会関係者に接触しようとしたラビアを国家機密漏洩罪で逮捕し、米国に亡命した夫に対して「不法に機密情報を漏洩した」として懲役8年の実刑判決を下した。

1997年のグルジャ事件以降はアフガニスタンやパキスタンに逃れたウイグル族もいたが、アメリカのアフガニスタン侵攻の際に米軍による拘束やパキスタン政府の引き渡しによってキューバのグアンタナモ湾収容キャンプに収監された[67]。

また1999年1月より漢族の作家王力雄が新疆の民族問題に関する著作執筆のため、新疆ウイグル自治区で資料収集を開始すると、同年1月29日に新疆自治区国家安全庁(上級機関の国家安全部は旧ソ連のKGBに相当する諜報機関)に国家機密窃取の容疑で拘束(法手続きを踏んだ正式な逮捕ではない)され、42日後に解放された。

その経緯を『新疆追記』にまとめ、インターネット上で公表した[68]。王力雄はその後、ウイグル問題に関する調査をもとに2007年10月『我的西域、你的東土』(邦題:私の西域、君の東トルキスタン)を台湾で出版した[69]。

2000年代

テロ組織指定

2003年12月、中国政府はウイグル人を主な構成員とするトルキスタン・イスラム運動(ETIM)、東トルキスタン解放組織(ETLO)、世界ウイグル青年代表大会及び東トルキスタン情報センターの4つの組織をテロ組織として認定し、これらの組織の幹部等11名をテロリストとして認定したと発表した[70]。

上海協力機構

中国政府は、中央アジア諸国の在外ウイグル人社会が、ウイグル民族運動の拠点となっていることを警戒し続けており、1996年には上海ファイブ、2001年には上海協力機構を設立し、国内のイスラーム原理主義勢力の伸張を警戒するロシアや中央アジア諸国と共に、分離主義、イスラーム過激主義に対する国際協力の枠組みを構築した。

また、2001年9月11日の米国での同時多発テロ事件以降、中国政府はブッシュ政権の唱える「対テロ戦争」への支持を表明し、ウイグル民族運動と新疆におけるテロを結びつけて、その脅威を強調している。

公教育における漢語使用の義務化

2003年には、これまで少数民族の固有言語の使用が公認されてきた高等教育で、漢語の使用が中国政府によって義務付けられた。

2005年、ライス米国国務長官の訪中を控え、米国から人権問題での批判を受けることを恐れた中国政府は、2005年3月14日に「外国での病気療養」を理由にラビア・カーディルを釈放。ラビアは米国に亡命し、のち世界ウイグル会議議長に選出され、2006年にはノーベル平和賞候補にもなった。

2008年3月には、新疆南部のホータン市で、600名を超える当局への抗議デモが発生した[71]。

2009年ウイグル騒乱

2009年6月には、広東省韶関市の玩具工場で漢族従業員とウイグル人従業員の間で衝突が起き、死者2名、負傷者120名を出し[72][73]、翌7月には、事件に抗議する約3,000名のウイグル人と武装警察が、ウルムチ市内で衝突し、140名が死亡、800名以上が負傷した(2009年ウイグル騒乱[74])。

2010年代

2013年10月、「トルキスタン・イスラム党」を名乗る団体が天安門に車両で突入するテロが発生した。また、これにより日本人にも負傷者が発生した。「トルキスタン・イスラム党」を名乗る団体は今後、人民大会堂を含む中国国内の複数の場所でも襲撃活動を行うと宣言したとされている[75]。

2014年のウルムチ駅爆発事件以降、当局は「テロとの戦い」(厳厲打撃暴力恐怖活動専項行動、厳打高圧)を掲げ、厳格な管理統制の構築に乗り出した[76]。様々なハイテクを用いられていることが特徴であり[77]、「世界でも類のない警察国家」[78]「完全監視社会の実験場」[79]が築かれているとの欧米メディアや人権団体による批判も起こっている[80]。

2015年8月17日と18日、タイの首都バンコクで死者20名、負傷者125名(うち日本人1名)を出す連続爆破テロ事件が起こった。

タイ政府は、事件の1カ月前、亡命を目指していたウイグル人109人を中国に強制送還していた為、これに対する報復テロではないかとの見方が広がっている[81]。

また、エジプトなどでウイグル自治区出身の留学生らが現地の治安当局に拘束されるケースが増加しているとされ、一部が中国へ強制送還されているとの報道がある[82]。

2019年9月23日、国連総会に合わせてアメリカ国内で開催された宗教弾圧に関する会合では、マイク・ペンス副大統領やジョン・J・サリバン国務副長官らが、中国政府がウイグル人への弾圧を行っているとして批判した[83]。これに対して中国側は乱暴な内政干渉だとしてアメリカ側の姿勢に強く反発した[84]。

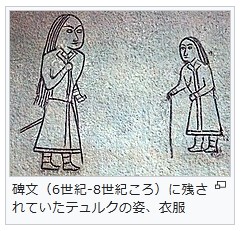

2020年7月、アメリカはウイグルにおける人権侵害を理由として陳全国ら中国政府高官数人の査証発給制限とアメリカ国内の資産凍結措置を発表した[85]。これに対し、中国側はマルコ・ルビオ上院議員らへ、同様の制裁を加える対抗措置を発表した[86]。また、アフリカ連合と中国はアメリカや西側諸国が人権を利用して中国や他の発展途上国を攻撃していると批判した[87]。

2021年10月、国連において欧米を中心とした43カ国が中国の新疆ウイグル自治区の人権状況に懸念を示す共同声明を発表したが、発展途上国を中心とした63カ国が人権問題を口実とした内政干渉に反対するとして中国を擁護する共同声明を発表した[88]。

2021年、アメリカ、カナダ、オランダ、イギリス、リトアニアが新疆ウイグル自治区で大量虐殺が行われていると認定した[89][90][91][92]。

2021年5月、国連のバチェレ人権高等弁務官が新疆ウイグル自治区を2日間視察し、中国の貧困撲滅や男女平等への取り組みを評価した一方で、死刑廃止や新疆ウイグル自治区におけるテロ対策の見直しを求めた[93]。

中国の自治地方

民族郷

常徳市鼎城区

許家橋回族ウイグル族郷

桃源県

青林回族ウイグル族郷

楓樹ウイグル族回族郷

漢寿県

毛家灘回族ウイグル族郷

言語

詳細は「ウイグル語」を参照

現代のウイグル人は、テュルク諸語の南東語群(チャガタイ語群)に属すウイグル語を話す。タリム盆地は様々な民族の交流地であったため、紀元前からすでにモンゴロイドとコーカソイドの混血が始まっていた。

歴史的にタリム盆地の民族は東イラン語やトカラ語を話し、古インドやイランの人種に属す人々を元として幾波にも渡って北のトルコ民族や東の漢民族の支配を受けた。11世紀まではソグド語やトカラ語を使い続けた。

現在のようにテュルク系の言語を話すようになったのは、9世紀から12世紀にタリム盆地東部を支配した天山ウイグル王国、タリム盆地西部を支配したカラハン朝においてである。こうした過程は「テュルク化」といわれる。

古代ウイグル語と現代ウイグル語

回紇部および回鶻可汗国時代までは、突厥と同じ古代テュルク(突厥)語を話していたと思われる[94]が、天山ウイグル王国時代(9世紀 – 16世紀頃)になると、その言語はウイグル文字で表記される古代ウイグル語となる。

現代ウイグル語は古代ウイグル語の後裔ではなく、同じチュルク語族に属すものの、下位の系統が異なる。

文字

文化

カラハン朝の詩人ユースフ・ハーッス・ハージブの『クタドグ・ビリク』(1069年)が最初のテュルク語文学とされる。以後、11世紀にマフムッド・カッシュガリがおり、13世紀にはアフマット・ユグナキ、14世紀にはユスーフ・サッカキ、15世紀にはルットフィが現れた。17-18世紀のウイグル古典文学の代表に、ヒルキティ、ゼリリ、ノビティがいる。

現代ではトルグン・アルマスの著作『ウイグル人』があるが、ウイグル民族主義であり分離主義者であるとして中国政府から発禁処分を受けた。また漢民族の作家王力雄による『私の西域、君の東トルキスタン』(2007[注 5])もある。

アラブ人・テュルク人・ペルシア人にみられる音楽の様式、マカームの楽曲体系の一つであるムカムが無形文化遺産として知られる。

主食はナンが多い。

主食はナンが多い。

ラグマン

ラグマン

米料理のポロ。祭日に食される。

米料理のポロ。祭日に食される。

宗教

森安孝夫は、14世紀以降のモンゴル時代に敦煌などの河西地方にいたウイグル人仏教徒集団は、元は東部天山地方のウイグル王国から移住したとし、また、ウイグル人仏教徒は、東部天山・河西から華北・江南に及ぶネットワーク「ウイグル=コネクション」を展開したとした[95][96][97][98]。

チベット仏教

松井太はこの「ウイグル=コネクション」ではチベット仏教に帰依したウイグル人仏教徒が特に大きな役割を果たしたとしている[98]。

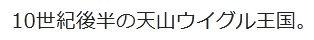

スンナ派イスラム教

ウイグル族のイスラム教徒の多くはスンニ派であるが、同じスンニ派の回族のイフワーン派やサラフィー主義系のサラフィーヤ派(英語版)とは長らく対立してきた[99][100][101]。

人種・遺伝子

現在のウイグル人はモンゴロイドとコーカソイドの混血であり、Y染色体ハプログループもハプログループR (Y染色体)、ハプログループJ (Y染色体)、ハプログループO2 (Y染色体)、ハプログループC2 (Y染色体)など多様なタイプがみられる[102]。

テュルク系民族

ウイグル語はテュルク諸語であるため、ウイグル人はテュルク系民族に属する。なお、テュルク系民族(トルコ民族)とは、「唐代から現代にいたる歴史的・言語的状況を勘案して、方言差はあっても非常に近似しているトルコ系の言語を話していたに違いないと思われる突厥、鉄勒、回鶻、カルルク、バスミル、沙陀族などを一括りにした呼称」と定義される[103]。

歴史学者の森安孝夫の話によれば、古代のテュルク民族は唐代まではそのほとんどが黒髪、直毛、黒目のモンゴロイドであった[103]としている。唐代末期にモンゴリア〜アルタイ地域を本拠としていた回鶻(ウイグル・カガン国)が崩壊し、遺民の一部が甘州や天山山脈一帯からタリム盆地へ移動する[103]。

それによって、タリム盆地に先住していたトカラ語や西南部の東イラン語の話者[104]がテュルク語化[105]した。なお、テュルク民族が先住の非古テュルク語話者[104]の住民を虐殺したのではなく、共存していたといわれ、形質的特徴も多様である[103]。

こうした言語からの民族の定義ではなく、近代的民族概念の観点からすれば、当時の住民は同じ民族意識をもっていたわけではない[103]。たとえば、「民族集団」としてはモンゴル時代に被支配集団となったウイグルの残部でイスラム化したタリム盆地周辺のトルコ(テュルク)人や、カラハン朝下でイスラム化したトルキスタンのトルコ人は、それぞれの居住地であるオアシス都市ごとに自己認識していた(「トルファン人」、「クチャ人」、「カシュガル人」、「サマルカンド人」、「ブハラ人」など)。このようにタリム盆地周辺のオアシス定住民は固有の民族名称を持たず、異教徒に対しては「ムスリム」、異邦人に対しては「イェルリク(土地の者)」と自己を呼称していた[25][53]。

20世紀に入って、ロシア革命により成立したソビエト政権は、民族政策として「民族別の自治」を掲げた。

トルキスタンでも遊牧諸集団やオアシス都市の定住民の間に「民族的境界区分」が引かれ、諸民族が「設定」されていった。当時、トルキスタンには、1881年のイリ条約の締結の際にロシア領に移住したイリ地方の東トルキスタン出身者が多数いたが、彼らは東トルキスタンの政治的統一を志向する際に、古代の「ウイグル」という民族呼称を再び見出し、1921年のアルマ・マタ会議で民族呼称として決定される(後述[53])。

森安の話によれば、このとき「本来ウイグルではない旧カラハン朝治下のカシュガル人・コータン人までもウイグルと呼ぶようになった」として、「新ウイグル」は「古ウイグル」とは異なるとしている[25]。

この呼称は中華民国統治下の新疆省にも知られるようになり、1934年、盛世才政権は従来当局が用いていた「纏回(てんかい)」からウイグルの音写である「維吾爾」への改称を決め、省府議会で正式にこの民族呼称を採用させた。「維吾爾」という漢字表記も正式に確定し現在に至っている[54]。

西トルキスタンには、1881年の露清イリ条約の締結の際にロシア領に移住したイリ地方を始めとする新疆北西部出身者が多数いた。

また、ジュンガル時代に入植された農耕民の末裔であるタランチ集団は清朝への反乱(ヤクブ・ベクの乱など)に加担していたため、イリ地方が清朝へ返還されると、清朝政府の報復処罰を恐れ、多くのタランチはロシア領のセミレチエ州などに移住している[53]。

日露戦争において、それまで国際的には小国とみなされていた日本がロシア帝国に勝利すると、それに触発されて1908年には青年トルコ人革命が起きる。

青年トルコ人革命以降、汎テュルク主義がトュルク系民族に大々的に流行し、そうしたテュルク主義に影響を受けていたナザル・ホジャ(Na§ar khv±ja ‘Abd al-TMamad)というタランチ集団の記者が1913年にアルトゥシャフルを「私たちの祖先の祖国であり文明的なウイグルの祖先たちの舞台であり、イスラーム戦士たちが前世紀に強大なテュルクのハーン国を樹立した場所」と表現している[53]。またナザル・ホジャは1914年からは「Uyghur Balasï(ウイグルの子)」という署名をするようになっており、ムスリム知識人の間で「ウイグル」呼称は使用されていた[53]。

1913年11月の雑誌『シューラー』での記事では「テュルク文学はウイグル(ユグル、ウグル; 漢語でホイフ)方言で始められた。オルホン碑文はより以前に書かれたが、真の意味で言うと、テュルク文学はウイグル語で始められた」とする論評が掲載されている[53]。

1921年、カザフスタンのアルマアタ(アルマトイ)[注 6][53]において開催されたソ連在住東トルキスタン出身者の大会において、ロシア人トルコ学者のセルゲイ・マローフ(Сергей Ефимович Малов)が「ウイグル」という民族名称の復活を発議し、同大会はこれを受けて、「ウイグル」民族名称を自ら名乗ることを決定した[53]。

このときの「ウイグル民族」とは、東トルキスタン出身のテュルク系ムスリム定住民とその子孫であるが、「ウイグル」という民族呼称が復活されるまではタランチ集団やカシュガル人、トゥルファン人など、民族名称というよりも祖先または自身の出身地を自称していた[53]。

この会議はソ連による中央アジア「民族的境界画定」政策の準備作業の一つとみなされているが、「ウイグル」呼称がこのときに発案されたのでなく、それ以前にもムスリム知識人の間で「ウイグル」呼称は使用されるようになっていた[53]。

なお、マローフは中国甘粛地方のサリグ・ウイグルの研究者でもあった[53]。サリグ・ウイグルは16世紀初頭に東トルキスタン東部から甘粛地方に逃れてきた仏教徒のことを指す[53]。

日本との関係

ウイグル地域に日本人がはいったのは、1880年の大日本帝国のロシア駐在公使の西徳二郎がはじめてとされる[107][108]。

1902年から1908年および1910年にかけては大谷探検隊が入った[108][109]。

1905年には上海亜同文書院二期生の波多野養作、林出賢次郎、桜井好幸が入っている[108][109]。

1906年には参謀本部将校の日野強と上原多市が入った[108][109]。このうち上原多市の現地での活動については不明な部分が多いが、中国側資料[110]によれば、1907年にイリで陸軍武備速成学堂を設立した際に、軍事教官として日本人の「原尚志」を任命したという記録があり、これが上原ではないかと推定されており、イリ地方で1912年まで6年間活動していたともいわれる[108]。

こうした大日本帝国軍部による情報収集活動はロシアの動向に関するものであったとされる[108]。

関岡英之によれば、大日本帝国陸軍は、満州、モンゴル、ウイグル、チベットやイスラム教勢力などを支援することによって、ソ連や中国共産党などの共産主義勢力を包囲する戦略として「防共回廊」政策があったと指摘している[111]。大日本回教協会を創設した林銑十郎や、板垣征四郎らが推進したといわれる[111]。関東軍は満州を中心に、土肥原賢二らのハルビン特務機関がシベリアでの諜報活動、板垣征四郎少将率いる奉天特務機関が華北分治工作、松室孝良ら承徳特務機関が内蒙工作を展開するという三正面作戦を構えたとされ、このうち松室孝良は1934年2月に「満州国隣接地方占領地統治案」を起案し、そのなかで満州、モンゴル、イスラム、チベットの環状連盟を提唱した[111]。大日本帝国時代の諜報員に、西川一三がおり、1945年に内モンゴルより河西回廊を経てチベットに潜行した。戦後、インドを経て帰国した。

ほかに木村肥佐夫も同様に諜報員としてチベットに入った。西川、木村にチベット入りを指示したのは東條英機であった[111]。

戦後、日本は1972年9月29日日中共同声明、及び1978年8月12日日中平和友好条約締結にともない、中華人民共和国との国交を正常化した。その際、中華人民共和国を正当な国家として認定し、かつ中華人民共和国に配慮する外交方針をとったため、台湾を独立した国家とはみないことを約束するとともに、チベット問題やウイグル問題などを含め、中華人民共和国の「国内問題」について公式には積極的な態度をとるにいたっていない。

しかし2000年代以降、激化するチベットやウイグルの動乱などを受けて、ウイグルにおける人権侵害の問題などを民間の活動が活発化し、2008年(平成20年)6月、在日ウイグル人と日本人支援者によって日本ウイグル協会が設立され、世界ウイグル会議の傘下団体として活動を行っている。

2009年ウイグル騒乱直後の2009年7月にラビア・カーディルが二度目の来日を果たしたが、中国外交部の武大偉副部長は宮本雄二駐中国大使を呼び、「日本政府が即刻、カーディルの日本での反中国的な分裂活動を制止することを求める」と述べ中国政府の強い不満を表明した[112]。中国政府は、カーディルが騒乱の黒幕だと断定している[112]。

2012年4月23日、日本ウイグル国会議員連盟が自民党本部で結成され[113][114]、日本の外務省、安倍晋三、黄文雄、三原じゅん子[115]、山谷えり子、古屋圭司、衛藤晟一、新藤義孝らが参加している[114]。顧問は安倍晋三、中曽根弘文、鴻池祥肇らが務めるなど、日本の国会議員でもウイグル問題を取り扱うようになっている。また同日、地方議会でも東京都庁で日本ウイグル地方議員連盟が発足した[114]。

歴代指導者

清末民初

新疆都督

中華民国時代

楊増新(1912年、新疆都督。1928年、南京国民政府から新疆省長に任命)

金樹仁

盛世才(1933年 - 1944年)

東トルキスタン・イスラーム共和国大統領

東トルキスタン共和国主席

アリー・ハーン・トラ(イリハン・トレ)(1944年 - 1947年)

新疆省連合政権主席

張治中(1947年 - 1948年)

マスード・サブリ(1948年)

イリ政権

アフメトジャン・カスィミ(1948年 - 1949年)

映画

佐野伸寿監督『ウイグルから来た少年』2008年[116]。新疆ウイグル自治区からカザフスタンのアルマトイに亡命したウイグル人の少年などを描いた。

ギャラリー

ホータンにて。

ホータンにて。

ホータンにて。

ホータンにて。

ホータンにて。

ホータンにて。

メリカワト遺跡にて。

メリカワト遺跡にて。

メリカワト遺跡にて。

メリカワト遺跡にて。

タクラマカン砂漠にて。

タクラマカン砂漠にて。』