イネがつくった日本人の民族性 貨幣代わり、経済力象徴

植物が動かした世界史(2)植物学者 稲垣栄洋

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD264HW0W5A320C2000000/

『2025年4月9日 5:00 [会員限定記事]

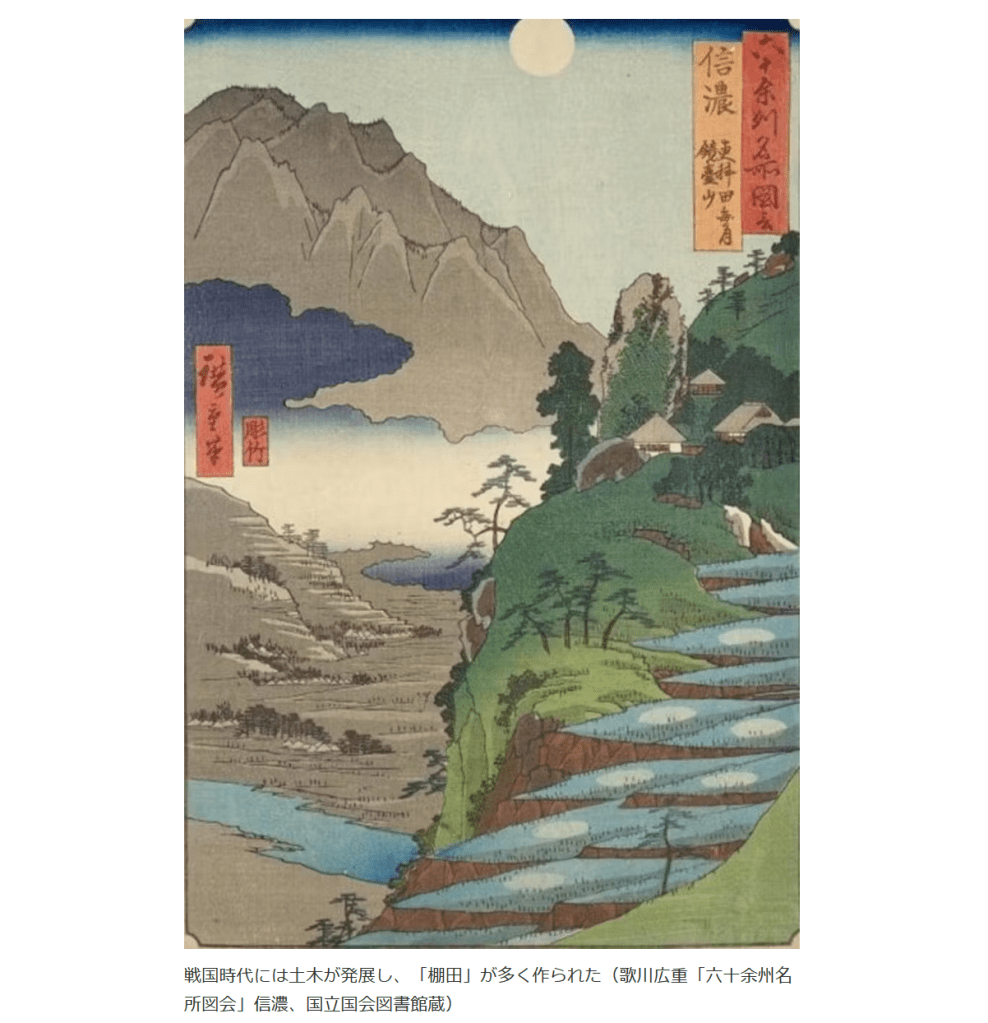

戦国時代には土木が発展し、「棚田」が多く作られた(歌川広重「六十余州名所図会」信濃、国立国会図書館蔵)

今日も、満員電車に揺られながら職場に向かう。日本は人口密度が高すぎる!

都会だけではない。ヨーロッパを旅すると電車の車窓からは広々とした田園風景を楽しむことができる。それに比べると、日本は地方を旅しても所狭しと家が建っていて、ごちゃごちゃしている感じがする。

しかし、これこそがイネの力だとしたらどうだろう。

ヨーロッパの農地が広々としているのは、村が暮らしていくのにそれだけの畑の広さが必要だったということでもある。一方、日本は江戸時代の村を見ても、隣村までの距離は近い。日本では、少ない農地で多くの人が食べていくことができたのだ。

イネはコムギに比べると生産性が高い。そのため、米の生産地であるアジアは高い人口密度を可能にしているのである。

それだけではない。ヨーロッパでは、三圃式(さんぽしき)農業で土地を休ませながら、3年に1度のローテーションでコムギを栽培した。これに対して、日本の田んぼは毎年、連作をしてイネを育てることができる。それどころか、昔はイネを収穫した後に、コムギを栽培する二毛作を行った。日本では1年間にイネとコムギと両方、収穫することができたのである。

イネはもともと熱帯原産の作物であり、イネを栽培する地域は多い。しかし、温暖な熱帯地域は食べ物も多く、米はたくさんある食べ物の一つに過ぎない。

これに対して、日本はイネの栽培の北限地域である。日本人にとって、イネは特別な食べ物であり、手のかかる作物であった。土地に根付いて力を合わせて、手間を掛ける稲作の技術は、協調性に富む一方で内向きといわれる日本人の民族性を形成していくのである。

また、ムギを主食とすると、たんぱく質が不足するので、どうしても肉類などを食べる必要がある。一方、米はあらゆる栄養素がバランス良く含まれている。ただし、唯一、アミノ酸のリジンが足りない。そこで、リジンを豊富に含んでいるダイズと組み合わせることで完全栄養食になる。ごはんとみそ汁という日本食の基本の組み合わせは、先人の知恵によって作られたのである。

ところでイネは、どうやって日本に持ち込まれたのだろうか。

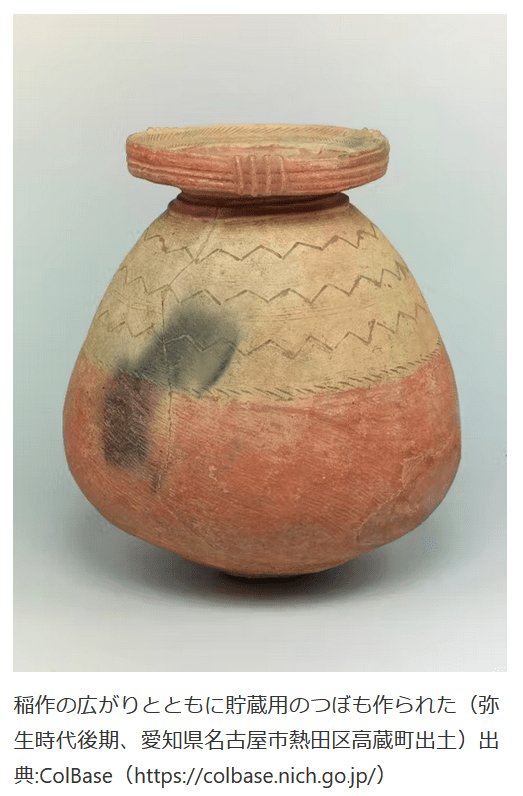

稲作の広がりとともに貯蔵用のつぼも作られた(弥生時代後期、愛知県名古屋市熱田区高蔵町出土) 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

中国には北方にダイズや麦類を中心とした畑作文化の黄河文明と、南方には稲作文化を発達させた長江文明とがある。

紀元前5世紀になって気候が寒冷化すると、黄河文明の人々は、農業に適した暖かな地域を目指して南進をした。そして、土地を巡って争うようになるのである。長江文明の人々は、より良い場所を求めて移住するようになり、限られた土地を巡って争うようになるのである。

これらの争いに敗れた長江文明の人々は、山岳地帯へと落ち延びた。そして、険しい山の中にて棚田を開いたのである。一方、海を渡った難民たちは日本列島に漂着した。当時の日本はすでにイネは伝わっていたと考えられているが、こうして日本にやってきた大勢の人々は、日本の稲作の広がりに影響を与えていると考えられている。それが、ちょうど縄文時代の後期から弥生時代初めのことである。

時代が下り、戦国時代になると、田んぼの面積は急激に増加する。もともと戦国武将の多くは、広々とした平野ではなく、山に挟まれた谷間や、山に囲まれた盆地に拠点を置き、城を築いた。これは防衛上の意味もあるが、じつは、山からのしみ出し水を利用しやすい山間地の方が、イネを栽培しやすかったのである。

日本では米は単なる食糧でなく、貨幣の代わりである。田んぼを作ることは経済力を高めることそのものであった。築城の技術が発達した戦国時代には、土塁を築く技術で畦(あぜ)を作り、城を作る技術で石垣を組み、田んぼを作った。こうして作られたのが「棚田」である。

江戸時代になって平和な時代が訪れると、大名たちはこぞって新田開発に乗り出した。何しろ、もう武力による戦いによって領地を広げることはできない。限られた領地の中で米の生産を増やすしかなかったのである。

やがて米の生産が増えて、経済的に豊かになると元禄文化の繁栄がもたらされる。しかし、米が余り始めると、貨幣である米の価値は下がって、インフレとなり、米将軍と呼ばれた徳川吉宗は、享保の改革を行うのである。

日本の歴史は、常に米とともにあったといってよいだろう。』