再エネ賦課金とは?仕組みをわかりやすく解説!

これまでの高騰の推移と今後

https://www.machi-ene.jp/column/20240214/1167/

『公開日:2024.02.14 最終更新日:2024.04.24

こんにちは、まちエネです。

みなさんは毎月の電気料金の中に「再エネ賦課金」という項目が入っていることをご存知でしょうか。実は、これには電力業界の裏側やエコな取り組みが隠れているんです。

今回は、再エネ賦課金とはいったいどういうものなのか、なぜ導入されたのかなどについて、少し掘り下げてみましょう。

再エネ賦課金の導入背景

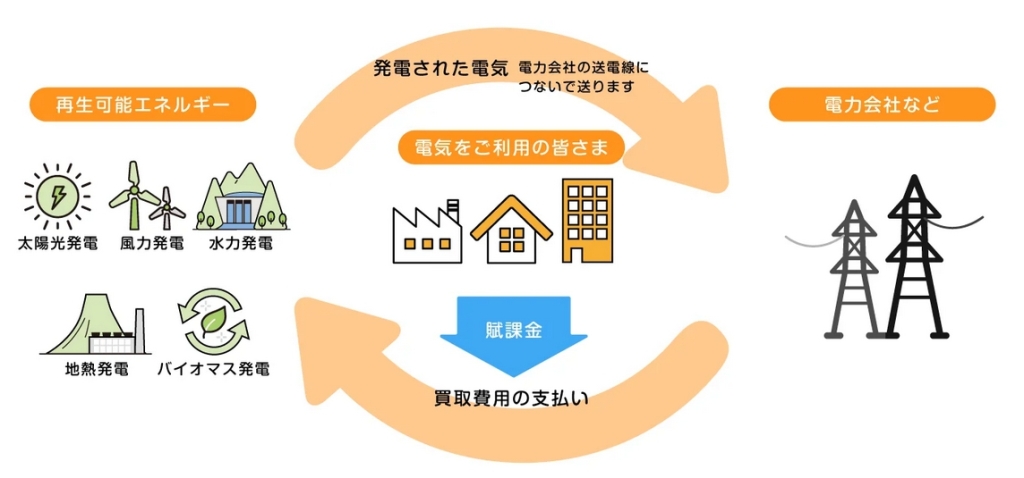

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどを再生可能エネルギーと呼びます。

再エネ賦課金は正式には「再生可能エネルギー発電事業者に対する調整措置等に関する法律に基づく賦課金」と呼びます。

長々とした名前ですので、よく再エネ賦課金と呼ばれています。再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及促進を目的としています。

過去、日本で発電する際に主に使われていたエネルギー源は、石炭や石油などの化石燃料で作られているものがほとんどでした。

しかし、これらのエネルギー源を使うと、二酸化炭素などが発生し、地球温暖化や環境問題が進んでしまいます。

このため、再生可能エネルギーを使って、環境にやさしいエネルギーを増やそうという動きが広がりました。

再生可能エネルギーを作るためには、太陽光や風力、水力などの自然の力を使った発電所を新たに作る必要があります。

これを促進するために、再エネ賦課金が導入されました。

FIT制度を支える再エネ賦課金

再生可能エネルギー発電事業者も、その電力を買い取ってもらわなければ経営が立ち行きません。安定した買い取りが見込めなければ、再生可能エネルギーによる発電をやめてしまいます。

そこで国は、各電力会社が一定期間決まった金額で再生可能エネルギーで発電した電気を買い取ることを約束する制度「FIT制度」を制定しました。

再エネ賦課金はこの電力の買い取りを支えるお金になります。

再エネ賦課金が導入されることで、再生可能エネルギーの発電事業者から安定した価格で電力を買い取ることができ、新しい再生可能エネルギー発電所を建てやすくなりました。

このように、再エネ賦課金の導入により環境への負荷が低いエネルギーの供給が増え、地球環境を守る一翼を担っています。

再エネ賦課金の仕組み

では、実際に再エネ賦課金が支払われていく仕組みはどのようになっているのでしょうか。

再エネの発電から各家庭での電気利用、そして支払われた電気料金の流れはおおまかに下図のようになります。

まちエネコラム-再エネの発電から各家庭での電気利用、そして支払われた電気料金の流れはおおまかに下図のようになります。 ここでお分かりの通り、電気料金支払いに再エネ賦課金が含まれています。 再エネ賦課金は再生可能エネルギーの普及のために国民が負担する税金のような立ち位置になっているのです。

再エネ賦課金は一般的に、電気をご利用の皆さまから電気料金とセットでお支払いをお願いしています。

再エネ賦課金は再生可能エネルギーの普及のために国民が負担する税金のような立ち位置になっているのです。

再エネ賦課金負担額の計算式

一般家庭の再エネ賦課金の負担額は一定ではなく、下記の計算式にて算出されています。

再エネ賦課金 = 各家庭で使用した電気量(kWh)×再エネ賦課金の単価

電気を使う量に比例して大きくなるものであり、再エネ賦課金の単価の変動によっても影響を受けます。

再エネ賦課金単価の推移

再エネ賦課金単価は毎年経済産業省にて決定し発表されています。

再エネ賦課金単価は2013年当初0.35円/kWhでしたが、年々上昇し、2022年には3.45円/kWhと大きく増えていきました。

再エネ賦課金単価の増加はそのまま家計に影響しますので、例えば家族4人で毎月400kWhの電気使用量であっても、

2013年は400(kWh)×0.35円/kWh=140円の負担でしたが、

2022年は400(kWh)×3.45円/kWh=1,380円の負担と大きく増えています。

一方で2023年には再エネ賦課金単価が初めて下落し、1.40円/kWhとなりました。

参考:再エネ賦課金が大幅に低下、買取価格の低減と卸電力価格の高騰で 石田 雅也 自然エネルギー財団 シニアマネージャー(ビジネス連携)自然エネルギー財団 2023年3月28日

値下がりの主な原因は、電力市場価格の急激な上昇により回避可能費用が増加したことです。

回避可能費用は、再エネ賦課金を計算する際に使用される要素です。詳細は後ほどお伝えします。

次に、再エネ賦課金単価の計算方法について詳しく見ていきましょう。

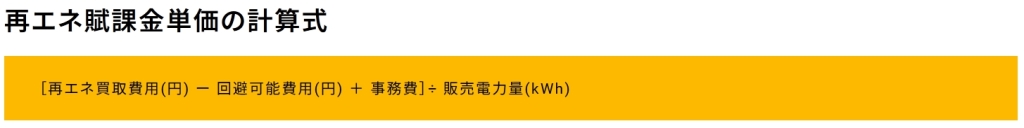

再エネ賦課金単価の計算式

[再エネ買取費用(円) ー 回避可能費用(円) + 事務費]÷ 販売電力量(kWh)

再エネ買取費用は上述のFIT制度において、電力会社が再生可能エネルギー買取をするための費用です。

回避可能費用とは、FIT制度により再エネの電力を買い取ったことで、本来予定していた発電をしなくて済むことになり浮く費用のことです。この回避可能費用は市場価格連動型になっています。

販売電力量は電気事業者が一般家庭に販売する電力量を、過去の実績データを基に推計したものになります。

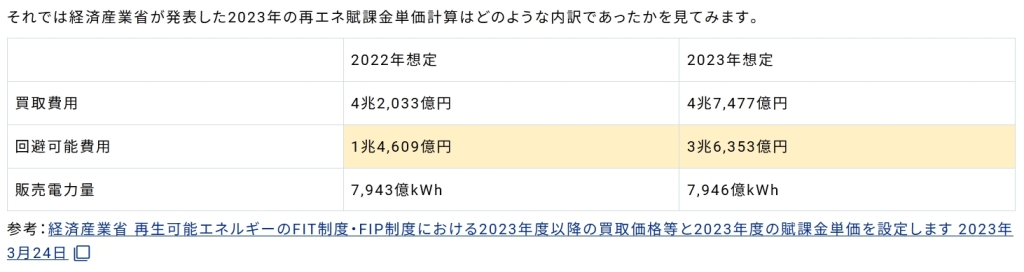

それでは経済産業省が発表した2023年の再エネ賦課金単価計算はどのような内訳であったかを見てみます。

2022年想定 2023年想定

買取費用 4兆2,033億円 4兆7,477億円

回避可能費用 1兆4,609億円 3兆6,353億円

販売電力量 7,943億kWh 7,946億kWh

参考:経済産業省 再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2023年度以降の買取価格等と2023年度の賦課金単価を設定します 2023年3月24日

2022年と比較して2023年も買取費用と販売電力量には大きな差はありません。しかし回避可能費用については約2.5倍になっています。

再エネ賦課金単価は買取費用から回避可能費用を差し引くため、この変化が再エネ賦課金単価の下落につながったこととなります。

回避可能費用と再エネ賦課金の関係は市場価格にある

回避可能費用の大幅な増加は、市場価格に関係しています。

回避可能費用は再エネを買うことにより削減された、本来かかった発電費用です。つまり、再エネではなく火力発電などで同じ電力量を発電した際の費用といえます。

このコストは市場価格、日本卸電力取引所(JEPX)から算出されていますので、電力市場価格の高騰の影響を強く受けます。

再エネ賦課金などを導入しましたが、日本は未だ発電を火力に頼り、またその火力発電に使用する燃料は海外からの輸入に依存しています。

燃料調達費は世界情勢や為替レートに影響されるため、国際的なエネルギー需要やウクライナ侵攻、円安が重なり電力市場価格が高騰。結果として回避可能費用は増え、再エネ賦課金単価は減少しました。

今後の電気代はどうなる?

再エネ賦課金は2023年に制定以来初めて減少をしたものの、それだけで今後の電気代が下がっていくとは言い切れません。

先にお伝えしたように、再エネ賦課金の下落は市場価格の高騰が原因です。もともとの電気代の高騰は続いているということです。

大手電力会社も規制料金の値上げを発表しており、各家庭では生活の質を落とさずにいかに効率よく電気を使っていくか考えなくてはいけません。

電気の使い方を変えるのはライフスタイルを変えることにもなるため負担が大きくなりがちです。 今のライフスタイルにあった電力プランを検討し、電気代を節約していくことも手段といえるでしょう。 大手電力会社他、新電力会社も様々な電力プランを用意していますので、一度ご自身のライフスタイルにあったプランがないか探してみてはいかがでしょうか。

電気の使い方を変えるのはライフスタイルを変えることにもなるため負担が大きくなりがちです。今のライフスタイルにあった電力プランを検討し、電気代を節約していくことも手段といえるでしょう。

大手電力会社他、新電力会社も様々な電力プランを用意していますので、一度ご自身のライフスタイルにあったプランがないか探してみてはいかがでしょうか。 』