『出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

日本航空駿河湾上空ニアミス事故

日本航空 907便・日本航空 958便出来事の概要

日付 2001年(平成13年)1月31日

概要 旅客機同士の異常接近

現場 日本の旗 日本・静岡県焼津市沖の駿河湾

北緯34.71度 東経138.29度

負傷者総数 100 (907便の乗員乗客)

死者総数 0

生存者総数 677 (全員)

第1機体

907便に充当されたボーイング747-400DのJA8904(写真はこの事故後にドリームエクスプレス21″SWEET”号となっていた頃のもの)

機種 ボーイング747-400D

運用者 日本の旗 日本航空

機体記号 JA8904

出発地 日本の旗 東京国際空港

目的地 日本の旗 那覇空港

乗客数 411

乗員数 16

負傷者数

(死者除く) 100

死者数 0

生存者数 427 (全員)

第2機体

1997年に撮影された事故機

機種 マクドネル・ダグラスDC-10-40

運用者 日本の旗 日本航空

機体記号 JA8546

出発地 大韓民国の旗 金海国際空港

目的地 日本の旗 新東京国際空港

乗客数 237

乗員数 13

負傷者数

(死者除く) 0

死者数 0

生存者数 250 (全員)

テンプレートを表示

事故発生地点

事故発生地点

事故発生地点(静岡県焼津市沖)[1]

日本航空機駿河湾上空ニアミス事故(にほんこうくうきするがわんじょうくうニアミスじこ)は、2001年(平成13年)1月31日に駿河湾上空で発生した、日本航空の旅客機同士によるニアミス事故である。

概要

2001年(平成13年)1月31日午後3時55分頃、静岡県焼津市沖の駿河湾上空35,500–35,700フィート (10,800–10,900 m)付近で、東京国際空港(羽田空港)から那覇空港に向かっていた日本航空907便ボーイング747-400D(JA8904)と、韓国・釜山の金海国際空港から新東京国際空港(現・成田国際空港)に向かっていた日本航空958便DC-10-40(JA8546)の2機が、最接近距離約135m、最接近時高度差約40mのニアミス(異常接近)を起こした[2][3]。

双方が回避操作を行ったが、907便では急降下による機体の動揺により、搭乗者427名(乗客411名・乗員16名)のうち、9名が重傷、91名が軽傷を負った[4]。907便の機体は客室の一部が小破した[2]。

一方、958便の搭乗者250名(乗客237名・乗員13名)に負傷者は出なかった[4]。

本事故は、結果的には一人の死者も出なかったものの、双方の旅客機に搭乗していた677名の生命が脅かされた極めて危険な状況であり、もし空中衝突していた場合は、1977年(昭和52年)のテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故の犠牲者583人、1985年(昭和60年)の日本航空123便墜落事故の犠牲者520人、そして、史上最悪の空中衝突事故となったニューデリー空中衝突事故の犠牲者349人を超える、史上最悪の航空事故となった可能性がある。

国土交通省は本件事故を航空事故に指定し、航空・鉄道事故調査委員会(当時、現在は運輸安全委員会に再編)による調査が行われた[5]。

本事故は複合的な要因によって引き起こされた[6][7]。

その中でも重大な要因として、航空管制官らによる不適切な管制指示が認定されている[6]。

当該管制官らは刑事責任を問われ、最高裁判所において有罪判決が確定しているが、その過程で裁判官による反対意見が述べられた他、海外で主流になりつつある「重大事故の際に当事者を免責して真実を証言させ、原因究明や再発防止に役立てる」という考え方に逆行したものであったことなどから、判決について識者等から批判が寄せられた(詳細は「刑事裁判」を参照)[8]。

事故発生の経過

本節の記述は、別途出典が記されていない場合、航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 4–10に基づく。

事故当時、航空路管制を担う東京航空交通管制部(東京ACC)の関東南Cセクターの管制卓では、レーダー対空席に訓練中の航空管制官(X)と訓練監督の航空管制官(Y)が配置され、事故現場周辺空域を飛行中の航空機に対しては、両名が無線交信を通じて管制指示を出していた。また、907便はFL390(約39,000フィート (12,000 m))へ向けて上昇中、958便はFL370を水平飛行中であった。

午後3時54分15秒、東京ACCの関東南Cセクターのレーダー表示画面に、907便と958便が互いに接近していることを警告する異常接近警報(CNF:Conflict Alert)が作動した。

その時のレーダー表示画面には、907便の高度はFL367(約36,700フィート (11,200 m))、958便はFL370(約37,000 フィート (11,300 m))と表示されていた。

54分27秒 – 32秒の間、Xは両機の高度差を確保するため、907便に対しFL350まで降下するよう指示した(指示Z)。この管制指示を受けて、907便の機長は降下を開始した。

54分34秒 – 35秒の間、907便・958便双方の機体に搭載されているTCAS(空中衝突防止装置)の回避指示(RA:Resolution Advisory)が作動し、907便に対しては「上昇」、958便に対しては「降下」の指示が自動的に発出された。

958便はRAに従い降下を開始したが、907便はRAには従わず降下を継続した。

54分55秒 – 57秒の間、Yは907便に上昇を指示しようとしたが、存在しない「957便」と言い間違えた[9]。

この数秒前、958便のRAが「降下」からさらに急降下を要する「降下率増加」(インクリース)に変わり、同便はRAの指示通り降下率を増加させていた。

55分02秒 – 06秒の間、Yは907便に対しFL390まで上昇するよう指示した。また55分06秒に、907便のRAは「上昇」から「上昇率増加」(インクリース)に転じたが、907便は降下を継続した。

55分05秒、958便は機首上げを行い降下率を下げた。958便の機長らによると、これは54分30秒ころから視認していた907便を回避するための措置であった[10]。

55分11秒、両機は最接近し、907便は958便の下側を通過した。事故調査委員会の解析によれば、両機が最接近した際の距離は105mから165m、高度差は20mから60mという至近距離であった(各数値は推算値であり誤差を含む)[3][注釈 1]。958便の機長らは、このとき10時寄りの方向から907便が瞬間的に自機の下を通り抜けるのを目視しており、「相手機の背中が見えた」と話している[10]。

907便は機内に多数の負傷者が出たため羽田空港へ引き返すことを決め、午後4時44分同空港に着陸した。958便は午後4時32分成田空港に着陸した。

事故発生の経過[12][注釈 2]

被害状況

乗員・乗客の負傷

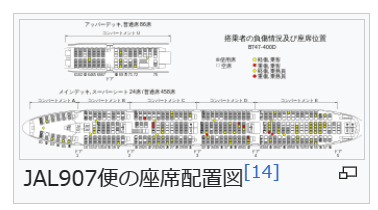

JAL907便の座席配置図[14]

907便の乗客411名・乗務員16名計427名中、乗客7名及び客室乗務員(CA)2名計9名が重傷を負い、乗客81名及びCA10名計91名が軽傷を負った。

重傷者については、重度の捻挫・打撲、骨折等があった。

軽傷者についても、頸椎等の捻挫や、頭部および背中等の打撲が最も多かった。

958便においては、負傷者はなかった[15]。

907便の乗客・乗務員の負傷者数[4][16][注釈 3] 区分 搭乗者数 負傷者数

(重傷者数) 負傷率

乗

客 ベルト非着用 67 35 (5) 52%

ベルト着用 344 53 (2) 15%

運航乗務員 4 0 0%

客室乗務員 12 12 (2) 100%

合計 427 100 (9) -

当時、907便の客室ではシートベルト着用サインが消灯されており、CAによる乗客への飲み物の提供が開始されてから約5分後に急降下が発生した。

そのため、CA・ギャレーカートは共に浮揚して天井パネルに衝突した。

乗客の負傷状況として、シートベルト非着用者の半数以上が浮揚後の落下による重軽傷を負った。シートベルト着用者の中でも、着用の緩かった者の多くが負傷したほか、適切に着用していた者の若干名も軽傷を負った。

また、シートベルトの着用状況にかかわらない負傷として、ギャレーカートに積載されていた飲み物や、荷物棚に収納されていなかったカバン等が飛散したことによる火傷ないし打撲や、耳の痛み等が認められた[15][16]。

航空機の損壊

両機とも機体外部に損傷は認められなかった。907便の客室では、主に座席のアームレスト部、天井板、床板、空調用ダクト等に損傷が認められた。

また、急降下によって浮揚したギャレーカートの中には、天井パネルを突き破り、天井裏に跳ね上がったままとなったものもある[17]。

特に機体自体の損傷は、客室1階の後方部に集中している[18]。958便においては、客室の損傷もなかった[19]。

なお、907便の機材であるJA8904号機は、本件事故の約3ヶ月後にJALドリームエクスプレス21の”SWEET”号として就航した。

事故の原因

2002年7月12日に公表された国土交通省航空・鉄道事故調査委員会の事故調査報告書によると、複合的な要素が原因となって本事故におけるニアミスが発生したと認定された[6]。

管制官による不適切な管制指示

本事故は複合的な要因で発生しているが、東京航空交通管制部の訓練中の航空管制官(X)が便名を取り違えて不適切な管制指示を出したこと、および、Xの実地訓練監督者であった航空管制官(Y)がかかる間違いに適切に対処しなかったことが本事故の発端となっており、主たる原因といえる。

まず、CNFが作動するまで、X・Yは共に958便の存在を失念していたものと推定される。

Xは、907便とアメリカン航空157便との管制間隔の確保に集中しており、また、これ以外にも多数の航空機と交信していた。

一方、Yは、907便とアメリカン航空157便の管制間隔の調整につき隣接セクターと調整を行っていた。

加えて、15時52分頃から交信回数が減って航空交通の流れがある程度整えられたため、Yはそれまでに実施した業務についての解説をXに行っていた。

これらの理由により、両者はレーダー画面上の状況把握が不十分となり、958便に対する意識が疎かになっていたと考えられる[20][6]。

また、本来であればCNFは規定間隔が欠如する3分前に発出されるが、本事故では規定の3分前より約2分30秒遅く、最接近の56秒前に作動した。

958便の存在を失念していたXにとって、958便にかかるCNFが遅れて作動したことは、以後心理的に動揺しながら管制指示を行う原因となったと推定されている[21]。

さらに、958便を降下させる事で高度差をつけて衝突を回避するのが妥当であったが、Xは907便に降下指示を出した(指示Z)。

事故調査では、Xは907便と958便の便名を取り違えてこの指示を出したと推定されている[21][注釈 4]。

907便はこの指示に基づき降下を開始したため、結果的に双方の機体が衝突する可能性のある危険な指示となった。

Yも958便の存在を失念しており、気づいたときには既に切迫した状態であったため、心理的に動揺していた[6]。

このような状況下で、Yは、958便に対する降下指示を出そうとしたところ「957便」と便名を言い間違えた。

Yは、958便に対して降下指示を出すのが妥当であったために、Xによる指示Zが958便に対するものであったと誤認していた。

したがって、Yは958便に対して再度降下指示を行うことを意図してこのような指示を出したが、907便・958便・157便など類似の便名と混同して「957便」と呼びかけたと推定されている[9]。

907便機長による降下操作

TCASは、衝突の危険が生じる可能性のある航空機の接近を検知し、操縦士に対して、相手機の位置情報であるTAや、衝突を回避するためのRAを提供するシステムである。

TCASが衝突の脅威があると判断したときは、回避方法が同一にならないように調整して安全な高度差を確保するため、上方・下方への回避方法を合成音声および操縦室のパネル表示によって知らせる仕組みである[13]。

本事故で、907便に対しては上昇のRAが作動していた。

しかし、907便の機長は、指示Zに従って降下を続けたとしている。

この理由として、RAの作動前に指示Zを受けすでに降下操作を開始しておりこれを変更することが心理的に難しかったこと、管制指示が管制間隔を保つため意図的に発出されていると考えたこと、958便を継続して視認していたこと、航空性能の観点から降下を継続するのが適切と考えたことが推定されている。

さらに、RAに対し逆操作を行うことの危険性について、907便の運航乗務員の認識が不十分であった[23]。その結果、TCASは907便に「上昇」・958便に「降下」のRAを出していたにもかかわらず、両機体とも「降下」することとなり、安全な高度差を確保することができなかった。

事故調査では、907便と類似の型式機であるボーイング747-400型機(同747-400D型機との外形の違いはウイングレットの有無のみ)のフライト・シミュレーターによって、TCAS指示の飛行の実施可能性を検証した。

その結果、航空機の性能上、TCASの指示に従って円滑に上昇することが可能であることが立証された。

仮に、907便の機長がRAの上昇指示に従い上昇のための操作を行っていた場合、907便が上昇することは可能であったため、958便との接近は回避し得たと結論づけられている[24]。

運航に関する規程類の不備

当時、国土交通省が設定する航空法関連規程では、TCAS作動時の管制指示逸脱が認められていたが、TCASと管制指示が相反した場合の優先順位について規定されていなかった[25]。

一方、日本航空が設定した社内マニュアルでは、TCASのRAが発生した場合、機長が危険と判断した場合を除いてRAに従う旨が定められていた[25]。

また、国際民間航空条約では、RAの指示と逆の回避飛行は、脅威機との垂直間隔を縮めることになるので必ず避けなければならない旨が定められていたほか[26]、アメリカやヨーロッパでも、かかる場合はRAに従うべき旨が明確に定められていた[27]。

さらに、TCASは操縦士に向けて発出される安全装置であるため、TCASの指示内容はおろか、TCASが指示されていること自体、地上の管制官には伝達されない。そのため、管制官にとって、自身の管制指示がRAと相反していることを認識することは、操縦士からの通報がない限り不可能である[28][注釈 5]。

一方の機は管制官の言い間違いの指示に従い、他方の機はRAの指示に従うという本事故の状況に照らせば、RAという安全装置があったにもかかわらず、優先順位が明確に定められていなかったことは、制度上の重大な不備であったといえる[30][注釈 6]。

事故後の対応・活かされなかった教訓

事故後、運航規定の改訂を行い、TCASの作動状況が管制側のレーダースクリーンに表示できるシステムの開発と管制官の教育訓練の強化などが実施された。また管制官の指示とTCASの指示が矛盾した場合には、TCASに従うことが明文化された[32]。

しかし、このニアミス事故から航空業界は適切な教訓を得たとはいえなかった。

国土交通省は国際民間航空機関(ICAO)に、同様の事故を防止するために調査を求めたものの、ICAOの動きは鈍かった。

ICAOが国土交通省の調査要請に応じたのは、1年半後ドイツ上空で同じようにTCASと管制の指示が矛盾した結果、貨物機と旅客機が衝突し両機の乗員乗客全員が死亡したユーバーリンゲン空中衝突事故が起こった後であった[33]。

刑事裁判

裁判の経過

最高裁判所判例

事件名 業務上過失傷害被告事件

事件番号 平成20(あ)920

2010年(平成22年)10月26日

判例集 刑集第64巻7号1019頁

裁判要旨

静岡県焼津沖の駿河湾上空を航行中の航空機A機とB機が著しく接近し、これを回避しようとして急降下したA機内で乗客が負傷した事案において、実地訓練中の航空管制官が両機が異常接近しつつあることを知らせる警報を認識し、航行中のB機を降下させることを意図しながらも便名を言い間違え、誤って上昇中のA機に対し降下指示をし、その指導監督者である航空管制官もこのことに気付かず、すぐさま是正しなかったことは、ほぼ同じ高度からA機が管制官の指示に従って降下すると同時に、B機も航空機衝突防止装置による降下指示に従って降下し、両機の接触、衝突等を引き起こす高度の危険性を有する行為であり、指示の誤りと事故との間の因果関係も認められ、かつ、航空管制官両名が、両機が共に降下を続けて異常接近し、両機の機長が接触、衝突を回避するため急降下を含む何らかの措置を余儀なくされることを予見できたという本件事実関係においては、航空管制官両名に、両機の接触,衝突等の事故の発生を未然に防止するという業務上の注意義務を怠った過失があったものとして、それぞれ業務上過失傷害罪が成立する。

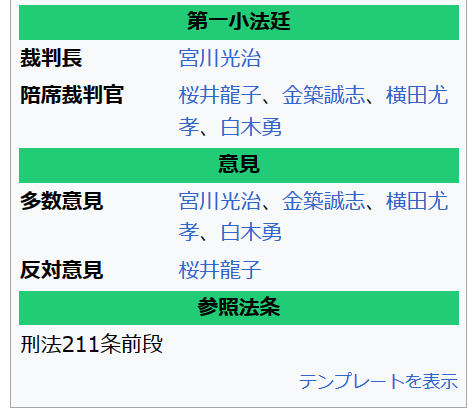

第一小法廷

裁判長 宮川光治

陪席裁判官 桜井龍子、金築誠志、横田尤孝、白木勇

意見

多数意見 宮川光治、金築誠志、横田尤孝、白木勇

反対意見 桜井龍子

参照法条

刑法211条前段

テンプレートを表示

2003年5月7日、警視庁は、国土交通省東京航空交通管制部の管制官2名と907便の機長を業務上過失傷害罪と航空危険行為等処罰法違反(過失犯)の容疑で東京地方検察庁に書類送検した。

ただし907便機長は、航空管制に逆らうことは出来なかったとして、捜査当局が主張する刑事責任を否定した。そのため東京地方検察庁は「過失は認定できない」として、嫌疑不十分のため不起訴処分とした。

一方の航空管制官2名は、2004年3月30日に被害届を出していた乗客57人に対する業務上過失傷害罪で在宅起訴された。ニアミスで航空管制官の刑事責任が問われたのは、本事故が初めてのケースであった[注釈 7]。

裁判においては、主として以下の点について争われた。

管制指示の言い間違い自体が実質的な危険性のある行為といえるか。

被告人が誤って907便に対し降下指示を出したことと、958便が降下RAに従って降下した結果として事故が発生したこととの間に、相当因果関係があるか。

907便が上昇RAにもかかわらず降下指示を信用して降下したこと、958便が降下RAに従って降下したことの結果として、事故が発生することを被告人が予見しえたか。

2006年3月20日、東京地方裁判所は、管制指示の言い間違い自体が実質的な危険性のある行為とはいえないこと、被告人に予見可能性・予見義務がないことを理由として無罪を言い渡した。

2008年4月11日、東京高等裁判所は一審判決を破棄、航空管制官2名に禁錮1年から禁錮1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した[32]。

2010年10月26日、最高裁判所第一小法廷は上告を退け、航空管制官2名に有罪判決が確定。

裁判官5名のうち櫻井龍子裁判官は、ただ一人、管制官の過失責任を問うことはできない旨の反対意見を述べた。

その理由として、当時のシステムや管制官の知識ではTCASの指示内容を知り得ないこと、907便機長の判断が国や航空会社の情報提供不足が引き起こした誤った判断であるために、降下指示とニアミスとの因果関係が認められないことなどを挙げている[34]。

さらに櫻井裁判官は、本件のようなミスについて刑事責任を問うことになると、刑事責任の追及を恐れてミスを隠蔽するという萎縮効果が生じ、システム全体の安全性の向上を妨げうるとする指摘について、かかる指摘は今後検討すべき重要な問題となりうる旨を付言した[34]。

一方宮川光治裁判長は、補足意見において、かかる指摘は政策論・立法論の観点からして、国民常識にかなわず不相当であると述べた。

宮川裁判長は、本事故について、「そもそも、被告人両名が航空管制官として緊張感をもって、意識を集中して仕事をしていれば、起こり得なかった事態である」とも断じている[35]。

最高裁判決において禁錮以上の刑が確定したことにより、航空管制官2名は国家公務員法76条・38条2号の規定に基づき失職した。

裁判所の判断に対する批評

マスコミ

負傷者の半数以上にあたる57人が処罰を求めている点や、史上最悪の空中衝突事故になる可能性があった点等に照らせば、刑事責任を負うのはやむを得ないといえる。本事故では国土交通省や航空会社にも一定の責任があり、このような複合的な要因が介在する事故において、個人の刑事責任を追及できるかが注目された[7]。

一方、補足意見・反対意見で述べられた点について、欧米では、重大な事故が発生した場合、当事者を免責したうえで真実をすべて語らせ、原因究明や再発防止に役立てる考え方が主流になりつつある。

自己に不利益な証言を正直に話せば有罪判決が下されるという、いわば「正直者が馬鹿を見る」構図になりかねないためでもある。しかし、裁判所の判断はそのような流れには逆行するものとなった[36]。

ただし、航空機事故などの結果が重大なケースでは、宮川裁判長の指摘する「国民の常識」に照らして過失や因果関係を認定するハードルが下がる可能性も否めず、責任追及と原因究明をいかに相反しないように実現するかのバランスが問われる事件となった[37]。

本事故が言い間違いというヒューマンエラーが原因で発生した点については、人的ミスを完全に防ぐことは不可能であることを前提として、安全確保のために個人の刑事責任をどう考えるべきか、改めて議論する必要があると指摘されている[38]。

また、管制官1人あたりの取扱機数が増加し、管制システムも複雑化している一方、ソフト面での安全対策が不十分なままである点も指摘された[37]。

識者・学者等

国土交通省職員時代、同省航空局において航空管制の企画・立案を担当した経験を持つ轟木一博は、自身の著書において、TCASと管制官が相反する指示を出した際の優先順位が明確にされていなかった事故当時の「制度上の不備」の存在を指摘したうえで、当該不備に関しては管制業務実施主体たる国が責任を有するべき旨を述べている。

しかし、管制官が本件事故結果を予見しえたとする高裁判決は「まったく現実的ではない」と述べ、管制官個人のレベルで刑事責任を負わせる判決を批判している[39]。

国際航空管制官協会連盟(英語版) (IFATCA) は、最高裁の判断について「航空安全管理システムの前提であり、第37回ICAO議会にて日本が賛同した安全文化 (Just Culture) の確立に反する。日本の航空の安全性に悪影響を及ぼす判決である」として非難している[40]。

刑法学的観点からは、各個人が分業で行動し、それらが有機的・総合的に関連することで機能しているシステムにおいて事故が生じているところ、複合的な事故要因が存在するにもかかわらず、最も因果関係を認定しやすい特定個人にのみ刑事責任を追及する手法となっている点が指摘されている[11]。

類似・関連する航空事故

1971年7月30日、全日空機雫石衝突事故 - 30年前の空中衝突事故。旅客機に搭乗していた162名全員が死亡した。同事故をきっかけに日本でのニアミス対策が強化されたが、同事故の教訓が本事故で十分に生かされていなかった。

1987年7月8日、北大西洋上空でデルタ航空37便(ロッキード L-1011、ロンドン発シンシナティ行)とコンチネンタル航空25便(ボーイング747、ロンドン発ニューアーク行)がニアミスを起こした。L-1011は747の後部30m以内まで接近しており、747の乗客がすれ違うL-1011を撮影していた。両機のパイロットはすれ違う前に相手機を認識しておらず、回避操作は行われなかった。ニアミスの原因は、L-1011のパイロットが慣性航法装置の入力を誤ったことだった。両機には合計600人ほどが搭乗しており、もし衝突していればテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故の583人を越える死者を出し、史上最悪の航空事故になっていた可能性がある[41]。

2002年7月1日、ユーバーリンゲン空中衝突事故 - この事故の1年半後、ドイツにおいて、本事故と同様に管制官の指示ミスとバシキール航空操縦士のTCAS無視(管制官の指示を優先した)によって起こった空中衝突。両機に搭乗していた71名全員が死亡した。事故が起きた時間帯は夜間であり、視界が悪い状況も要因になった。また、本事故の教訓が活かされていれば事故を回避できたとする意見もある。

脚注

注釈

^ 最高裁では10mと認定されているが、これは907便の機長が、帰着後に作成した「機長報告書」において垂直距離を10mと記載したことに基づくと思われる[11]。

^ 管制交信は一部を除き英語で行われているが、本表では事故調査の日本語訳を掲載している。

^ 乗客のシートベルト着用状況は、乗客に対する聞き取り調査などから算出されている。また、事故当時は機内サービスの提供中であったため、客室乗務員は全員がシートベルトを着用していなかった[15]。

^ この指示を聞いていたレーダー調整席の管制官は、907便を降下させるという選択肢もありうると考えたため、これが便名の言い間違いであると認識しなかった[22]。

^ 同旨の証言は刑事裁判の全証人によりなされている[29]。

^ 管制官が使用するレーダー画面上に表示される情報は約10秒ごとに更新され、実際とのタイムラグが発生するため、管制官の言い間違いによる場合以外でも、RAと相反する管制指示が出される状況は起こりうる[31]。

^ 1960年に発生した全日空小牧空港衝突事故では、航空管制官が指示を間違って旅客機と自衛隊機を衝突させたとして、裁判で有罪になっている。

出典

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, p. 185.

^ a b 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 1–2.

^ a b 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 123–125.

^ a b c 航空・鉄道事故調査委員会 2002, p. 21.

^ “概要 日本航空株式会社所属JA8904”. 運輸安全委員会. 2018年8月16日閲覧。

^ a b c d e 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 160–162.

^ a b “管制官有罪確定 航空事故防止への重い教訓(10月30日付・読売社説)”. 読売新聞. (2010年10月30日). オリジナルの2010年11月1日時点におけるアーカイブ。 2018年8月16日閲覧。

^ “日航機ニアミス、管制官の有罪確定へ 最高裁”. 日本経済新聞. (2010年10月28日). オリジナルの2018年8月9日時点におけるアーカイブ。 2018年8月9日閲覧。

^ a b 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 17–18, 60.

^ a b 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 14–16.

^ a b 鈴木博康「日本航空機ニアミス事故と刑事司法」『九州国際大学法学論集』第18巻第3号、九州国際大学法学会、2012年3月、253-277頁、CRID 1050282676654368640、ISSN 1341061X。

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 211–231.

^ a b 航空・鉄道事故調査委員会 2002, p. 42.

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, p. 198.

^ a b c 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 34–37.

^ a b 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 154–155.

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 18–19, 37–39.

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, p. 199.

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 21–22.

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 84–85, 128.

^ a b 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 131–132.

^ 航空・鉄道事故調査委員会, pp. 86–89.

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, p. 161.

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 99–104.

^ a b 最決平成22年10月26日 平成20(あ)920 業務上過失傷害被告事件 (PDF) (Report). 裁判所.

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, p. 62.

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, p. 143.

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 136–137.

^ 『日航907便最高裁決定にあたっての声明』(PDF)(プレスリリース)全運輸労働組合、2010年10月29日。

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, pp. 146–148.

^ 航空・鉄道事故調査委員会 2002, p. 132.

^ a b “ニアミス事故、管制官に逆転有罪判決”. 朝日新聞. (2008年4月11日). オリジナルの2008年4月12日時点におけるアーカイブ。 2008年4月11日閲覧。

^ “report outline”. ICAO. 2007年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年1月22日閲覧。

^ a b 最高裁判決文, pp.11-13

^ 最高裁判決文, p.10

^ “「もう管制できない」ニアミス逆転有罪、現場に衝撃”. 朝日新聞. (2008年4月11日). オリジナルの2008年4月14日時点におけるアーカイブ。 2018年8月16日閲覧。

^ a b “ニアミス管制官は有罪確定へ 空の安全、重い職責”. 産経新聞. (2010年10月29日). オリジナルの2010年11月8日時点におけるアーカイブ。 2018年8月16日閲覧。

^ “ニアミス事故裁判:「現場萎縮」判決を懸念…初の有罪確定”. 毎日新聞. (2010年10月28日). オリジナルの2010年10月29日時点におけるアーカイブ。 2018年8月16日閲覧。

^ 轟木一博『航空機は誰が飛ばしているのか』日本経済新聞出版社、2009年。ISBN 978-4-532-26058-3。

^ 『Japan ? Supreme Court Appeal Verdict ? 7th November 2010』(PDF)(プレスリリース)IFATCO、2010年11月4日。

^ 加藤寛一郎著作 航空機事故50年史P.138-140「洋上のニアミス」

参考文献

航空・鉄道事故調査委員会『航空事故調査報告書 (PDF)』(レポート)、2002年7月12日。2018年8月7日時点のオリジナル (pdf)よりアーカイブ。

最高裁判所第一小法廷判決 2010-10-26 民集第23巻1号54頁、平成20(あ)920、『業務上過失傷害被告事件』。

関連項目

ヒューマンエラー

ニアミス

空中衝突防止装置 (TCAS)

航空機衝突防止装置 (ACAS)

外部リンク

日本航空907便事故に係る書類送検に関する航空局長コメント (国土交通省) (Archive)

日本航空907便事故に係る民事調停成立に関する航空局長コメントについて (国土交通省) (Archive)

JL907便事故について (日本航空)

全運輸労働組合

表話編歴

←2000年・ 2001年の航空事故・インシデント ・2002年→

カテゴリ:

日本航空の航空事故2001年の日本における災害日本で発生した航空事故航空管制ミスによる航空事故DC-10による航空事故ボーイング747-400による航空事故静岡県の交通史焼津市の歴史2001年の航空事故2001年1月日本の判例逆転有罪事件航空に関する裁判

最終更新 2023年11月27日 (月) 03:56 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。

テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。』