※ 世に流通する「風説」「流説」の本質は、二条河原の落書の頃から、殆ど変わっていないと思われる…。

※ 世の中が「騒然」とすると、人々は「将来の見通し」を希求する…。それで、少しでも「それの参考になること」を求め、時には、「思考を停止し」、そういう「流言」に縋ってしまうことも、生じる…。

※ また、「真相はこうだ!」式の、歯切れのよい「断定!」「一刀両断!」に惹きつけられることも、生じる…。

※ しまいには、下記「ええじゃないか」にもあるように、「奇妙奇天烈な」大衆運動に走ることも、起こる…。

※ ストレスに耐えきれなく、なるんだろうな…。

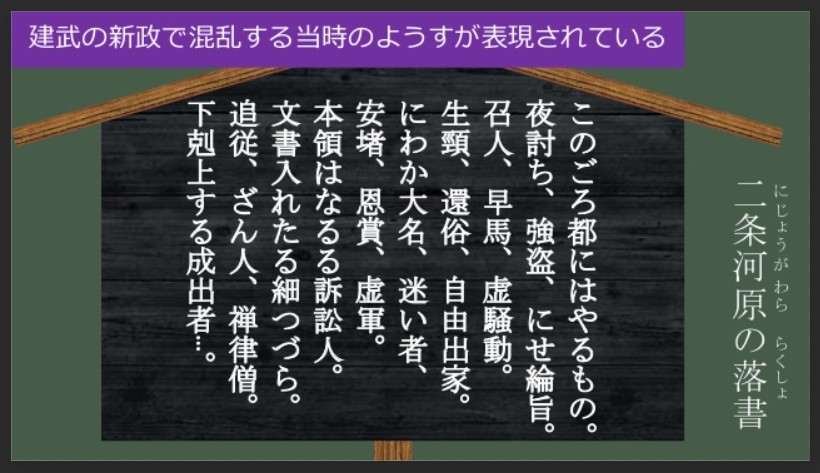

二条河原の落書

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%9D%A1%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E3%81%AE%E8%90%BD%E6%9B%B8

『此頃都ニハヤル物 夜討 強盗 謀(にせ)綸旨

召人 早馬 虚騒動(そらさわぎ)

生頸 還俗 自由(まま)出家

俄大名 迷者

安堵 恩賞 虚軍(そらいくさ)

本領ハナルヽ訴訟人 文書入タル細葛(ほそつづら)

追従(ついしょう) 讒人(ざんにん) 禅律僧 下克上スル成出者(なりづもの)

器用ノ堪否(かんぷ)沙汰モナク モルル人ナキ決断所

キツケヌ冠上ノキヌ 持モナラハヌ杓持テ 内裏マシワリ珍シヤ

賢者カホナル伝奏ハ 我モ/\トミユレトモ

巧ナリケル詐(いつわり)ハ ヲロカナルニヤヲトルラム

為中美物(いなかびぶつ)[注釈 1]ニアキミチテ マナ板烏帽子ユカメツヽ 気色メキタル京侍

タソカレ時ニ成ヌレハ ウカレテアリク色好(いろごのみ) イクソハクソヤ数不知(しれず) 内裏ヲカミト名付タル

人ノ妻鞆(めども)ノウカレメハ ヨソノミル目モ心地アシ

尾羽ヲレユカムヱセ小鷹 手コトニ誰モスヱタレト 鳥トル事ハ更ニナシ

鉛作ノオホ刀 太刀ヨリオホキニコシラヘテ 前サカリニソ指ホラス

ハサラ扇[注釈 2]ノ五骨 ヒロコシヤセ馬薄小袖

日銭ノ質ノ古具足 関東武士ノカコ出仕

下衆上臈ノキハモナク 大口(おおぐち)ニキル美精好(びせいごう)[注釈 3]

鎧直垂猶不捨(すてず) 弓モ引ヱヌ犬追物

落馬矢数ニマサリタリ 誰ヲ師匠トナケレトモ

遍(あまねく)ハヤル小笠懸 事新キ風情也

京鎌倉ヲコキマセテ 一座ソロハヌエセ連歌

在々所々ノ歌連歌 点者ニナラヌ人ソナキ

譜第非成ノ差別ナク 自由狼藉ノ世界也

犬田楽ハ関東ノ ホロフル物ト云ナカラ 田楽ハナヲハヤル也

茶香十炷(ちゃこうじっしゅ)[注釈 4]ノ寄合モ 鎌倉釣ニ有鹿ト 都ハイトヽ倍増ス

町コトニ立篝屋(かがりや)ハ 荒涼五間板三枚

幕引マワス役所鞆 其数シラス満々リ

諸人ノ敷地不定 半作ノ家是多シ

去年火災ノ空地共 クソ福ニコソナリニケレ

適(たまたま)ノコル家々ハ 点定セラレテ置去ヌ

非職ノ兵仗ハヤリツヽ 路次ノ礼儀辻々ハナシ

花山桃林サヒシクテ 牛馬華洛ニ遍満ス

四夷ヲシツメシ鎌倉ノ 右大将家ノ掟ヨリ 只品有シ武士モミナ ナメンタラニソ今ハナル

朝ニ牛馬ヲ飼ナカラ 夕ニ賞アル功臣ハ 左右ニオヨハヌ事ソカシ

サセル忠功ナケレトモ 過分ノ昇進スルモアリ 定テ損ソアルラント 仰テ信ヲトルハカリ

天下一統メズラシヤ 御代ニ生テサマ/\ノ 事ヲミキクゾ不思議ナル

京童ノ口スサミ 十分ノ一ヲモラスナリ

注釈

^1 田舎から入ってくる美味しい料理・食べ物。

^2 粗放な風流絵(ばさら絵)を描いた派手な扇

^3 大口(下袴の一種)に精好地を用いること。この大口を上の袴を省略して着ることを「ばさら姿」と呼んでいた。

^4 十種類の茶を飲んで銘柄を当てる「十種茶」と、十種の香を聞いて銘柄を当てる「十種十炷(じっしゅじっしゅ)」を掛けたもの。

』

安国寺恵瓊

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9B%BD%E5%AF%BA%E6%81%B5%E7%93%8A

『天正元年(1573年)12月12日付児玉三右衛門・山県越前守・井上春忠宛書状で、「信長之代、五年、三年は持たるべく候。明年辺は公家などに成さるべく候かと見及び申候。左候て後、高ころびに、あおのけに転ばれ候ずると見え申候。藤吉郎さりとてはの者にて候」と書いており、織田信長の転落と、その家臣の羽柴秀吉の躍進を予想し、結果的にそれが的中したことで恵瓊の慧眼を示す逸話としてよく引き合いに出される[12]。これより派生して、『太閤記』における恵瓊は、無名時代の秀吉に「貴方には将来天下を取る相がある」と予言し、後年予言通りに天下人となった秀吉から領地を与えられる役どころとなっている。』

ええじゃないか

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%88%E3%81%88%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%8B

『ええじゃないかは、日本の江戸時代末期の慶応3年(1867年)8月から12月にかけて、近畿、四国、東海地方などで発生した騒動。「天から御札(神符)が降ってくる、これは慶事の前触れだ。」という話が広まるとともに、民衆が仮装するなどして囃子言葉の「ええじゃないか」等を連呼しながら集団で町々を巡って熱狂的に踊った。

伊勢神宮の御札が降るおかげ参りと違い、ええじゃないかの御札は地域で信仰されている社寺の御札が降ったため、現地で祭祀が行われる事が多かった[1]。降札があると、藩に届け出た上で屏風を置く、笹竹で家を飾る、酒や肴を供えるなどして町全体で札を祀った。名古屋の場合、降札後の祭事は7日間に及び、その間は日常生活が麻痺した。』

『目的

その目的は定かでない。囃子言葉と共に政治情勢が歌われたことから、世直しを訴える民衆運動であったと一般的には解釈されている。これに対し、倒幕派が国内を混乱させるために引き起こした陽動作戦だったという噂を紹介するものもある[2]。』

『歌詞

岩倉具視の『岩倉公実記』によると、京の都下において、神符がまかれ、ヨイジャナイカ、エイジャナイカ、エイジャーナカトと叫んだという。八月下旬に始まり十二月九日王政復古発令の日に至て止む、とあり、明治維新直前の大衆騒動だったことがわかる。また、ええじゃないか、の語源は、京の都下で叫ばれた言葉であったようだ。

歌詞は各地で作られ、例えば「今年は世直りええじゃないか」(淡路)、「日本国の世直りはええじゃないか、豊年踊はお目出たい」(阿波)といった世直しの訴えのほか、「御かげでよいじゃないか、何んでもよいじゃないか、おまこに紙張れ、へげたら又はれ、よいじゃないか」(淡路)という性の解放、「長州がのぼた、物が安うなる、えじゃないか」(西宮)、「長州さんの御登り、えじゃないか、長と醍と、えじゃないか」(備後)の政治情勢を語るもの、などがあった。』

眞相はかうだ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9E%E7%9B%B8%E3%81%AF%E3%81%8B%E3%81%86%E3%81%A0

『眞相はかうだ[注釈 1](真相はこうだ、しんそうはこうだ)は、大東亜戦争(太平洋戦争)敗戦後の被占領期、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) の占領政策の一環として、1945年(昭和20年)12月9日より10回に亘(わた)りNHKラジオ第1放送及び第2放送で同時放送された宣伝番組[1]。』

『概要

1945年(昭和20年)12月9日放送開始。毎週日曜の夜8時からの30分番組で、その前後に当時人気の番組が配置、編成されていた。再放送を含めほぼ毎日のように放送された。

登場人物は、軍人とその親友である民主主義者の文筆家というのが主な設定であった。軍人が「太郎」という男の子となっていたという情報もある[1]。

「脚本は、その中心をアメリカ人が占めたGHQ内部部局の民間情報教育局(CIE)ラジオ課が担当し、1931年(昭和6年)の満州事変から終戦(日本の降伏)に至るまでの15年間に軍国主義者の犯罪や国民を裏切った人々を白日の下に、偽りない事実を、などという論評で、叙情的な音楽や音響効果音を駆使しながら、ドキュメンタリー形式を装ったドラマ仕立てに編成された番組であった」という[2]。

「眞相はかうだ」の元となったのは「Now It can be told(今だから話せる)」と題した第二次世界大戦中のイギリスの番組を、GHQ上層部が民間情報教育局へ企画として持ち込み、「日本の変革をするため」に実施をされた[3][4][5]。

当番組は、日本人の精神構造から軍国主義的な精神を排除するようコントロールすることを目的としていた。その為ならば、真珠湾攻撃や原爆投下などの罪を日本側に押し付けるといった事実の捏造も行われていた[1]。

番組の内容を巡って、これらはGHQ作成であることが隠蔽されたためにNHKへ手紙、電話などが殺到した[2]。その中には「あの放送は面白い、軍部の罪悪をもっと徹底的にたたいてくれ」と好意的に捉える意見もあったが、それらが抗議や非難などの批判的な内容が大半であることを知ったGHQは、その成果を取り入れてより巧妙にそれに続く番組を作成[2]、昭和21年(1946年)2月以降「眞相箱」、「質問箱」などへ形を変えながら1948年(昭和23年)1月まで放送された[1]。

「眞相箱」は、疑問に回答するという形式を取り、また、日本の短所だけでなく長所の面も随所に挿入されるなど、国民への聴き心地の良さも取り入れられた[2]。真実の中に巧妙に織り交ぜられた虚偽等々の手法が用いられたこれらの番組の思想は、プレスコードやラジオコードなどのGHQの指令により言論統制されていた実情もあり、次第に国民の間に押し広められていった[2]。これを批評した雑誌の対談記事は、民間検閲支隊(CCD)による検閲により「占領政策全般に対する破壊的批判である」という理由で「全文削除」に処されている[6]。

『眞相はかうだ』は『太平洋戦争史』を劇化したもので、これらGHQによるプロパガンダは「各層の日本人に、彼らの敗北と戦争に対する罪、現在及び将来の苦難と窮乏に対する軍国主義者の責任、連合国の軍事占領の理由と目的を、周知徹底せしめること」を眼目として開始され、「大東亜戦争」という用語(1941年/昭和16年12月12日、東條内閣閣議決定、「今次戦争ノ呼称並ニ平戦時ノ分界時期等ニ付テ」第1項「今次ノ對米英戰爭及今後情勢ノ推移ニ伴ヒ生起スルコトアルヘキ戰爭ハ支那事變ヲモ含メ大東亞戰爭ト呼稱ス」)の抹殺(使用禁止)及びそれに代る「太平洋戦争」という用語の導入によってそれが持つ意味、価値観が入れ替えられることとなった[7]。

(「大東亜戦争#GHQによる使用禁止」も参照)

櫻井よしこや保阪正康が、「これら一連のGHQによる歴史観は、現在主流の根底を占めることになっている」との見解を示している[2][8]。』