https://jp.reuters.com/article/idJP2020033001002644

『30日午後8時半ごろ、鹿児島県屋久島の西約650キロにある東シナ海の公海上で、海上自衛隊の護衛艦「しまかぜ」が中国籍の漁船と衝突した。海自などによると、漁船には乗員13人がいたが、死者や行方不明者はいない。護衛艦、漁船とも現場海域に停泊しており、海上保安庁や防衛省が詳しい経緯を調べている。

防衛省によると、しまかぜは29日午前に佐世保基地(長崎県)を出港し、警戒監視の任務中だった。衝突により、左舷側の水面上約5メートルの部分を損傷した。

防衛省は「海保の捜査に協力する」とする一方、独自に原因究明も進める。漁船が挑発的な行動をしたという情報はない。』

海自護衛艦「しまかぜ」 中国漁船と衝突 東シナ海(2020年3月31日 0時36分)https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200330/k10012358631000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001

護衛艦の乗員にけがはなく、搭載した小型ボートで近づいて直接確認したところ、漁船に乗っていた13人の乗組員も無事とみられるということです。

護衛艦は航行可能で、左舷側に縦20センチ、横1mほどの穴があいているということです。』

海上自衛隊艦艇と民間船舶との衝突事案について(第1報)https://www.mod.go.jp/js/Press/press2020/press_pdf/p20200330_01.pdf

※「水線上5m」→平屋の建物の、屋根くらいの高さだ…。相当、高い場所に損傷を、受けたんだな…。

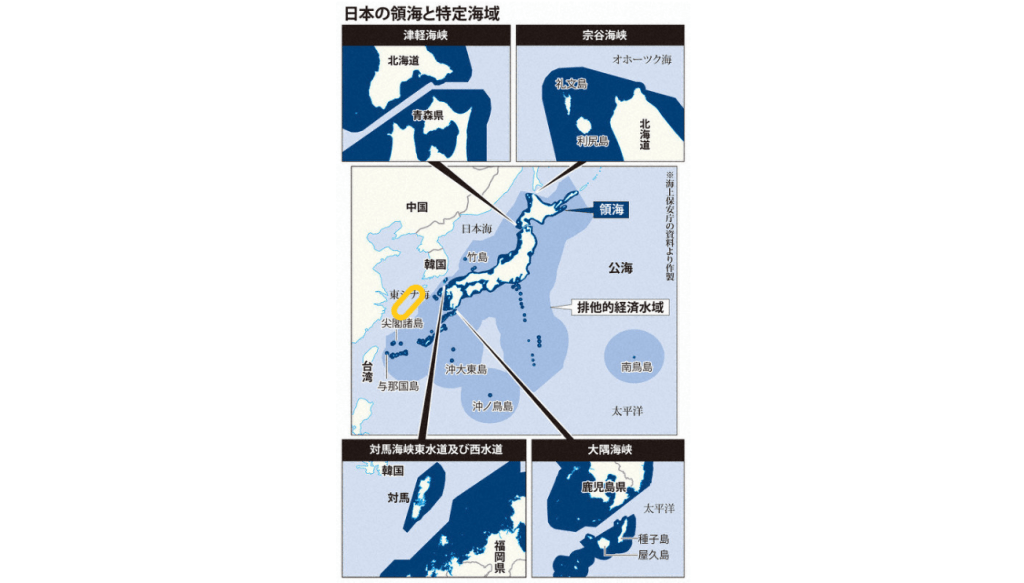

ただし、あくまで日本国側の認識であって、相手国に「知ったことじゃない。」と言われれば、それまでの話しだ…。自国の領土・領空・領海(EEZを含む)は、自分で守るしかない…。

漁船https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%81%E8%88%B9

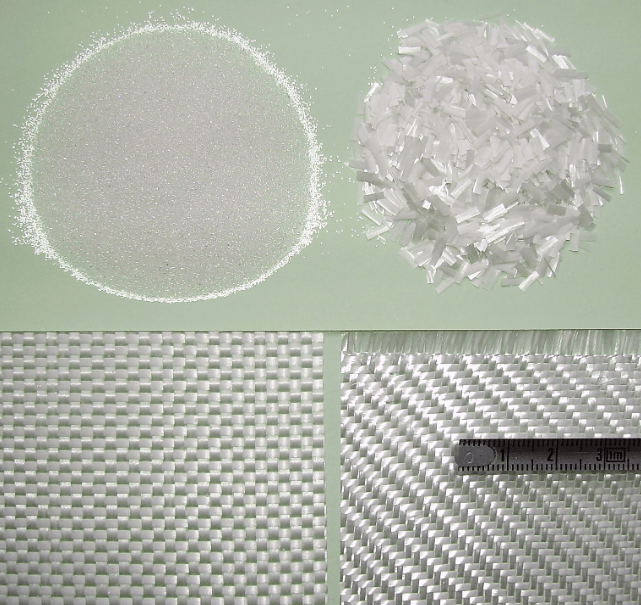

漁船の大きさや構造や材質は、地域、漁法、目的とする魚、漁場などにより、大きく異なる。現在でも木造の漁船が主力の地域もあるし、動力に帆を用いている漁船を用いている地域もある。日本ではかつては木造船が主流であった時代もあったが、近年は20トン以下の漁船はFRPと軽合金(アルミニウム)が主流で、大型は鋼鉄製である。』

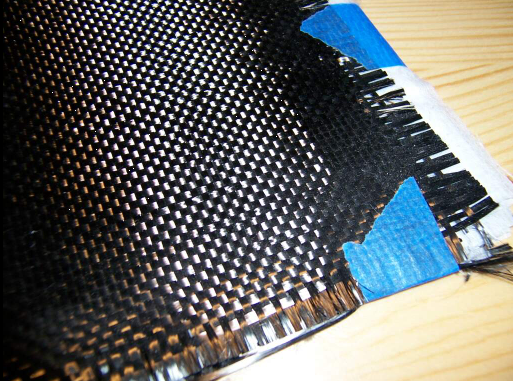

繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF

安価・軽量で耐久性がよく、成型、穴あけ等の加工も比較的容易なことから、小型船舶の船体や、自動車・鉄道車両の内外装、ユニットバスや浄化槽などの住宅設備機器で大きな地位を占めている。』

しまかぜ (護衛艦)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%8B%E3%81%9C_(%E8%AD%B7%E8%A1%9B%E8%89%A6)

※ ちょっと調べると、この艦は、「兵装」と「レーダー」が凄いな…。大人の事情で、「護衛艦」と称しているが、れっきとした「ミサイル巡洋艦」だ…。

まや型護衛艦https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BE%E3%82%84%E5%9E%8B%E8%AD%B7%E8%A1%9B%E8%89%A6

※ しかし、これを読むと、既に、この「まや型護衛艦」に役目を引き継ぐという構想のようだ…。しまかぜの姉妹艦の「はたかぜ」は、既に退役して、「練習艦」になっているそうだ…。

『2019年10月15日及び16日、関東南方海空域において護衛艦「ちょうかい」とともに日加共同訓練(KAEDEX19-2)に参加。カナダ海軍からはフリゲート「オタワ」が参加し、対潜戦訓練、対水上訓練射撃等を実施した[6]。

2019年12月17日午前、東シナ海の公海上(上海の南東約290kmの沖合)で北朝鮮船籍のタンカー「NAM SAN 8(ナムサン8)号」(IMO番号:8122347)が船籍不明の小型船舶と接舷し、国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」とみられる作業を行っていたことを確認した[7]。また「NAM SAN 8号」は,平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶であり、前日16日にも、同様の接舷状態を海上自衛隊第1航空隊所属の哨戒機「 P-1」(鹿屋航空基地)が確認していた。

2020年3月30日午後8時半ごろ、鹿児島県の屋久島の西約650キロの東シナ海の公海で、中国籍の漁船と衝突した。

現在、定係港は佐世保である。』

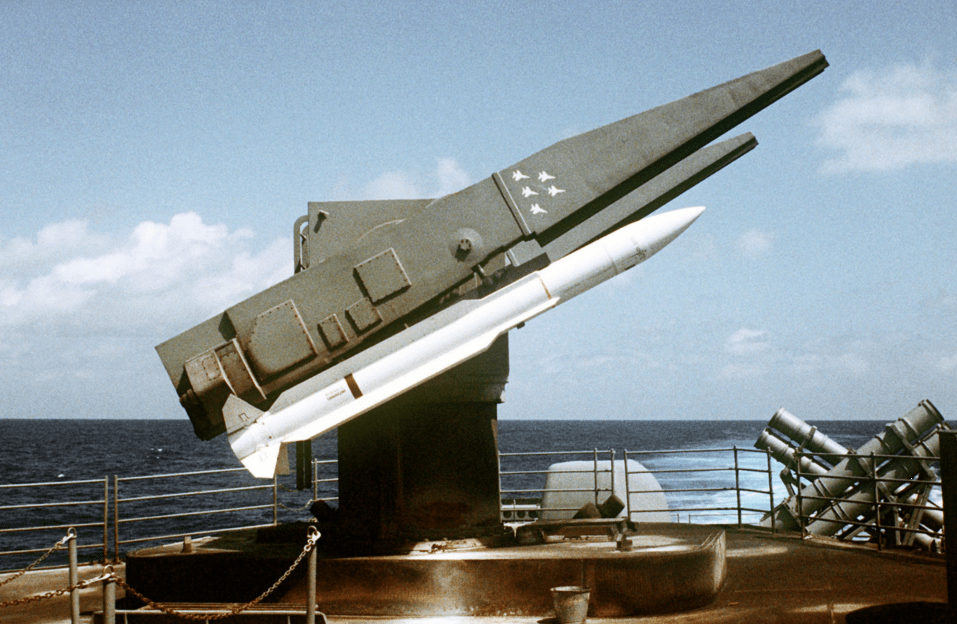

スタンダードミサイルhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB

※ 画像は、米海軍の「タイコンデロガ」というミサイル巡洋艦に搭載されていたものだそうだ…。5個の「キルマーク」が、描かれている…。どこぞで「戦闘行為」に入り、敵機を5機撃墜したんだろう…。

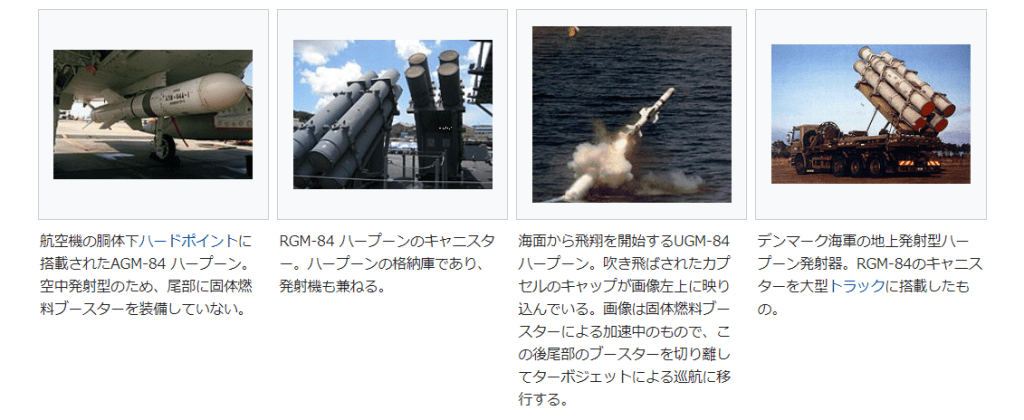

ハープーン (ミサイル)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%B3_(%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB)

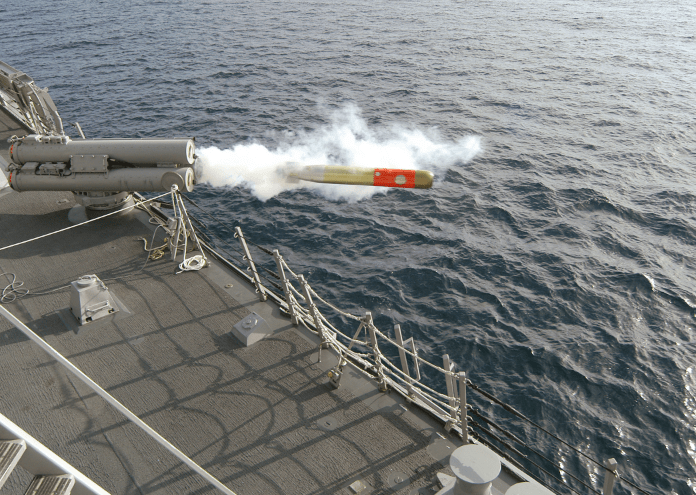

アスロックhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF

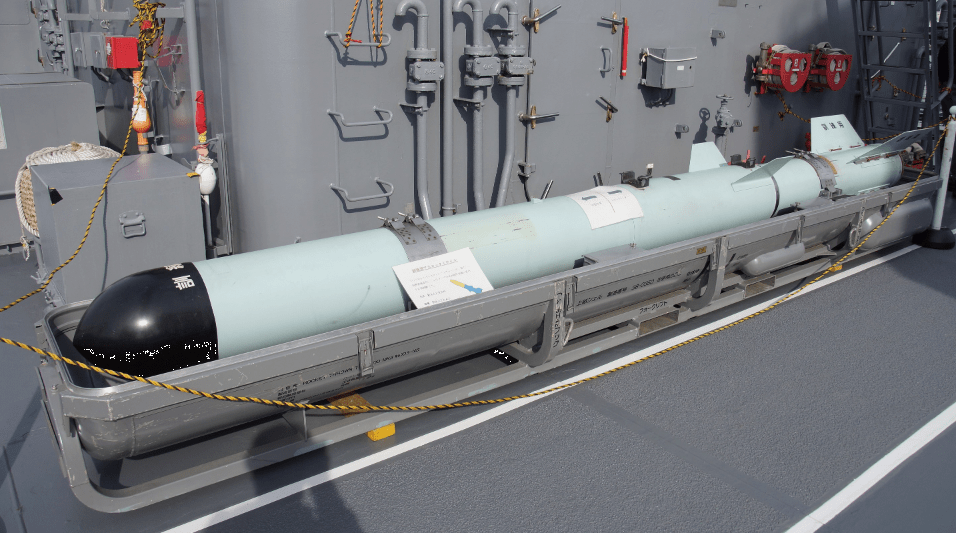

Mk 32 短魚雷発射管https://ja.wikipedia.org/wiki/Mk_32_%E7%9F%AD%E9%AD%9A%E9%9B%B7%E7%99%BA%E5%B0%84%E7%AE%A1#%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A7%E3%81%AE%E9%81%8B%E7%94%A8

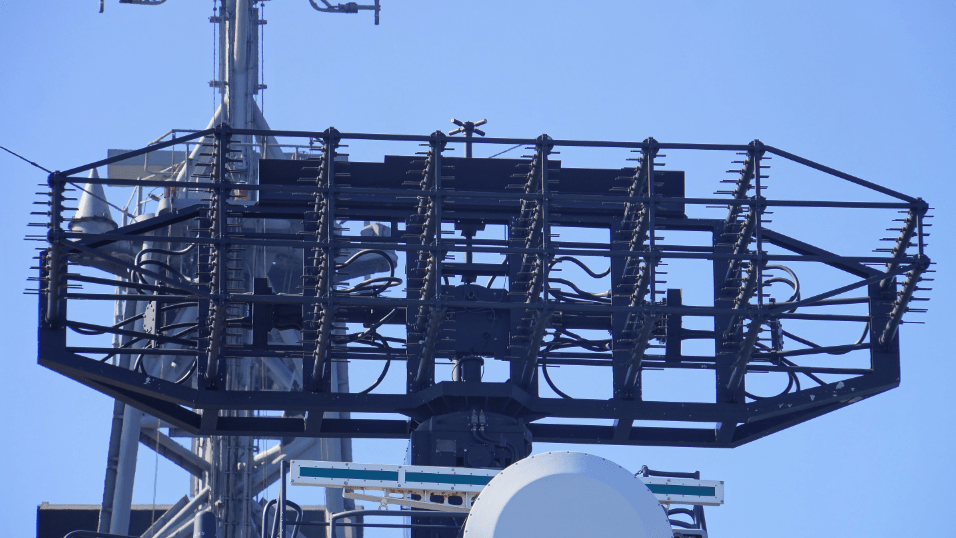

OPS-11https://ja.wikipedia.org/wiki/OPS-11

OPS-28https://ja.wikipedia.org/wiki/OPS-28

OPS-20https://ja.wikipedia.org/wiki/OPS-20

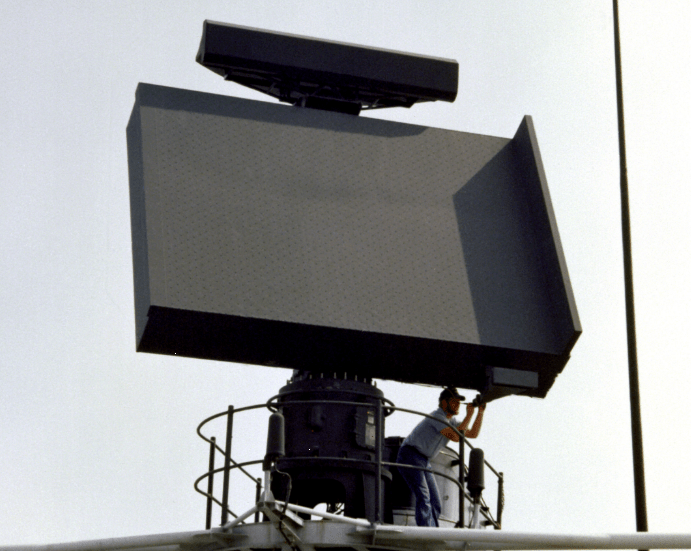

AN/SPS-52https://ja.wikipedia.org/wiki/AN/SPS-52

ターター・システムhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0

アダムズ級ミサイル駆逐艦搭載のAN/SPS-52三次元レーダー

その後、改良型のAN/SPS-42を経て、プレーン・アンテナのAN/SPS-52に発展した。また、ターター・システムはもともと駆逐艦への搭載のために開発されたものではあるが、高性能ゆえに、のちには巡洋艦にも搭載された。巡洋艦においては余裕があるため、より大型・大出力のAN/SPS-48が搭載された。いずれもSバンドで動作し、探知距離は400km程度である。

なお、フランス海軍のカサール級駆逐艦においてはDRBJ-11Bが使用されているが、これはパッシヴ・フェーズド・アレイ・レーダーである。Sバンドで動作し、探知距離は190km程度と言われている。

ただし、アメリカのブルック級ミサイルフリゲートやスペインのバレアレス級フリゲートは、艦が小型で余裕が少ないため、この種のレーダーは搭載していない。

戦術情報処理装置

のちにターターD・システムにおいて、海軍戦術情報システム(NTDS)との連接・統合により、対空対処における意思決定の迅速化を実現されるとともに、統合戦闘システムの嚆矢となった。

武器管制システム

アダムズ級ミサイル駆逐艦、CIC内の管制コンソール

初期のターター・システムではアナログ式のウェスタン・エレクトリック製Mk 4が使われていたが、のちにこれは、海軍戦術情報システムとの連接に対応した、デジタル式のMk 11によって代替された。ターター-D・システムでは、海軍戦術情報システム、またはそれに準じた意思決定機能を有する戦術情報処理装置が導入されたことからWDS (Weapons Direction System) またはWCS (Weapons Control System)と呼ばれており、就役当初はMk 13が、NTU改修艦ではMk 14が使用されている。

Mk.74射撃管制システムは、Mk.73方位盤とコンピューター(初期はアナログ式のMk.118、のちにデジタル式のMk.152[1](UNIVAC 1219[2]))、AN/SPG-51レーダーによって構成される。たいていMk 74は2セット搭載されるが、船体が小型のブルーク級/バレアレス級フリゲートや、既存のフォレスト・シャーマン級駆逐艦を改装しターター・システムを組み込んだジョン・ポール・ジョーンズ級ミサイル駆逐艦では1セットしか搭載しない。

ブルック級ミサイルフリゲートのAN/SPG-51Cイルミネーター

また、砲射撃指揮システム (GFCS)も連接される。ターターではMk.68、ターター-DではMk.86が使用されるが、日本艦では国産のシステムが使用される。たちかぜ型護衛艦1番艦/2番艦では72式射撃指揮装置1型A (FCS-1A)が、3番艦およびはたかぜ型には射撃指揮装置2型22 (FCS-2-22)が搭載されている。なお、バレアレス級フリゲートのMk 68 GFCSに連接されたAN/SPG-53や、Mk 86 GFCSに連接されたAN/SPG-60は、ミサイル誘導用の連続波照射能力も有している。

サンタ・マリア級フリゲート艦上にてSM-1MRを発射するMk 13 GMLS。

また、キッド級ミサイル駆逐艦やバージニア級原子力ミサイル巡洋艦では新型の連装発射機であるMk 26 GMLSが使用される。これはターター/スタンダードMRに加えてアスロックの運用も可能になっている。収容弾数などに応じて3つのバージョンがあり、mod 0では24発、mod 1では44発、mod 2では64発のミサイルを収容できる。なお、Mk 26は最初期のイージス艦であるタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の1番艦から5番艦においても引き続いて使用されていたが、現在では中華民国海軍に譲渡されたキッド級ミサイル駆逐艦を除いて全て退役した。

その後、NTU改修を受けた艦は、新型のスタンダード・ミサイル2型(SM-2)の運用が可能になった。これは、発射してから目標に接近するまでの中途航程に慣性誘導・指令誘導を導入している。飛翔中のミサイルは慣性誘導によってコースをとり、目標に動きがあったときは適宜、AN/SYR-1コミュニケーション・リンクより指令誘導を受けることになるので、射撃管制装置はその間ほかのミサイルを誘導することができる。これによって、射撃管制装置の数以上の目標を同時に攻撃できることになったほか、より効率的な飛翔ルートをとれるようになったため、射程も増大している。』

FCS-2(81式射撃指揮装置2型)https://ja.wikipedia.org/wiki/FCS-2

海上自衛隊のソナー(※ 画像無し。軍事機密なんだろう…。)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%BC

※ 日本国及び世界中が「コロナ騒ぎ」で右往左往している時に、いや、そういう時だからこそ、周辺国は「隙を突いて」来る…。「安全保障」とか、「軍事」というものは、そういうものだ…。いつ何時でも、「備えを固めて」おかないとな…。