図録▽労働時間の推移(各国比較)

https://honkawa2.sakura.ne.jp/3100.html

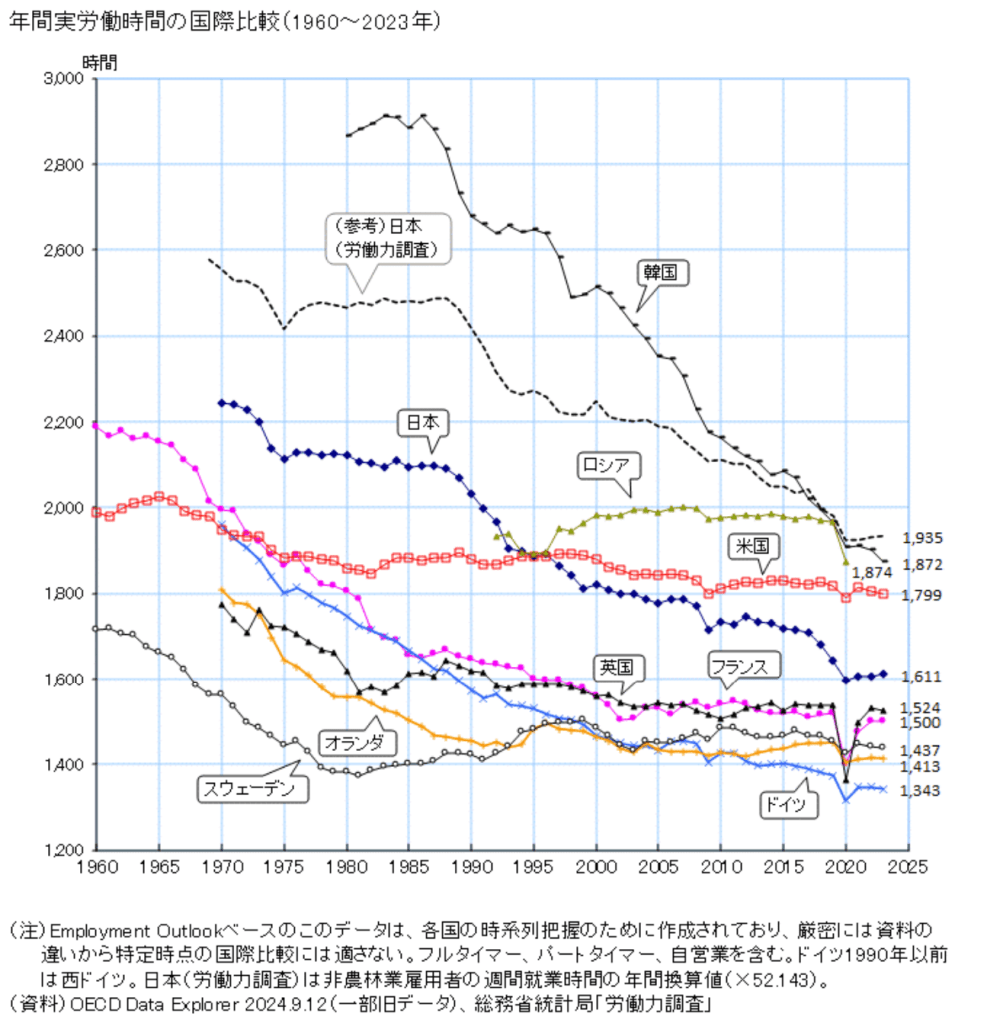

『労働時間の国際比較は、国際的にはOECDのデータが参照されることが多い(図参照)。

これは、製造業に限らない産業一般の数字であるが、作成者によって厳密には各国の横並びの水準比較は出来ないとされているデータである(各国の時系列変化が主目的)。

これをみると1990年代に、労働時間が横ばい、ないし拡大した米国に対し、日本は時短が進み、日米が逆転した点が目立っている。その後もパートターマー比率の拡大などにより日本の労働時間が縮小したため日米格差は広がった。

なお、欧州では日米と比べると労働時間の短い国が多いが、なお短縮化傾向の国と横ばいに転じた国とがある。

かつて最も労働時間の少なかったスウェーデンは今では日本や英米に次ぐ労働時間となっている。

一時期パートターマーの多いオランダの労働時間が最短だったが(図録3200参照)、今はドイツの労働時間が最短となっている。

韓国は一般のOECD諸国と比較するとなお労働時間はかなり長い。ただし、急速に短縮化の傾向にある。日本の労働力調査の値(後述)と比較すると2017年には日韓が逆転している。

OECDの加盟国ではないが最近OECDのデータベースでもたびたび登場するようになったロシアについては、ヨーロッパの中では最も長い労働時間となっている。

なお、2020年はコロナ禍の影響で一時的に大きく労働時間が減少した国が多い。

1990年代における日本の労働時間の短縮に関しては労働基準法の改正の影響が大きい。

世界からの働きすぎという批判を受け、1987年の新前川レポートが労働時間1800時間を国際的に公約してから、88年には法定労働週を48時間から40時間へ短縮する改正労働基準法が制定され(当面46時間)、さらに93年に40時間への実際のシフトが決まり、97年には猶予措置を与えられていた中小企業等についても猶予期間が切れた。

こうした流れの中で、1990年代に、週休2日制が普及し、おりからの長期不況も時短の点からは幸いし国際的に見て「働きすぎ」でない労働時間が実現したのである。

OECDデータの日本の値は基本的には厚生労働省の毎月勤労統計調査に準拠した数字が使われている。

これは、かつて時短の対外公約の際に公式に使用していた年間労働時間が毎月勤労統計調査に基づくものだったという経緯によるものと考えられる。

厚生労働省の毎月勤労統計調査そのものの年間総労働時間のデータも掲げておいた(図録3300から転載)。近年の日本の労働時間の減少傾向はパート比率の上昇によるところが大きいことが分かる。

しかし毎月勤労統計調査は事業所が調査対象であり、企業が賃金支払いのために把握している労働時間(所定内と所定外)が回答されている。

そのため、いわゆるサービス残業や個々の労働者の会社外の副業時間は把握されていない。

本体の図には、参考のため、世帯を対象とした労働力調査の週間就業時間(残業、副業を含む毎月の月末1週間の実際の労働時間)を年間換算した値を掲載しておいた。

こちらの数字であると、日本の労働時間は、米国はもちろん、ロシアをも上回る長時間であることがうかがわれる。こちらが、まあ、実感に近いものかもしれない(図録3130参照)。

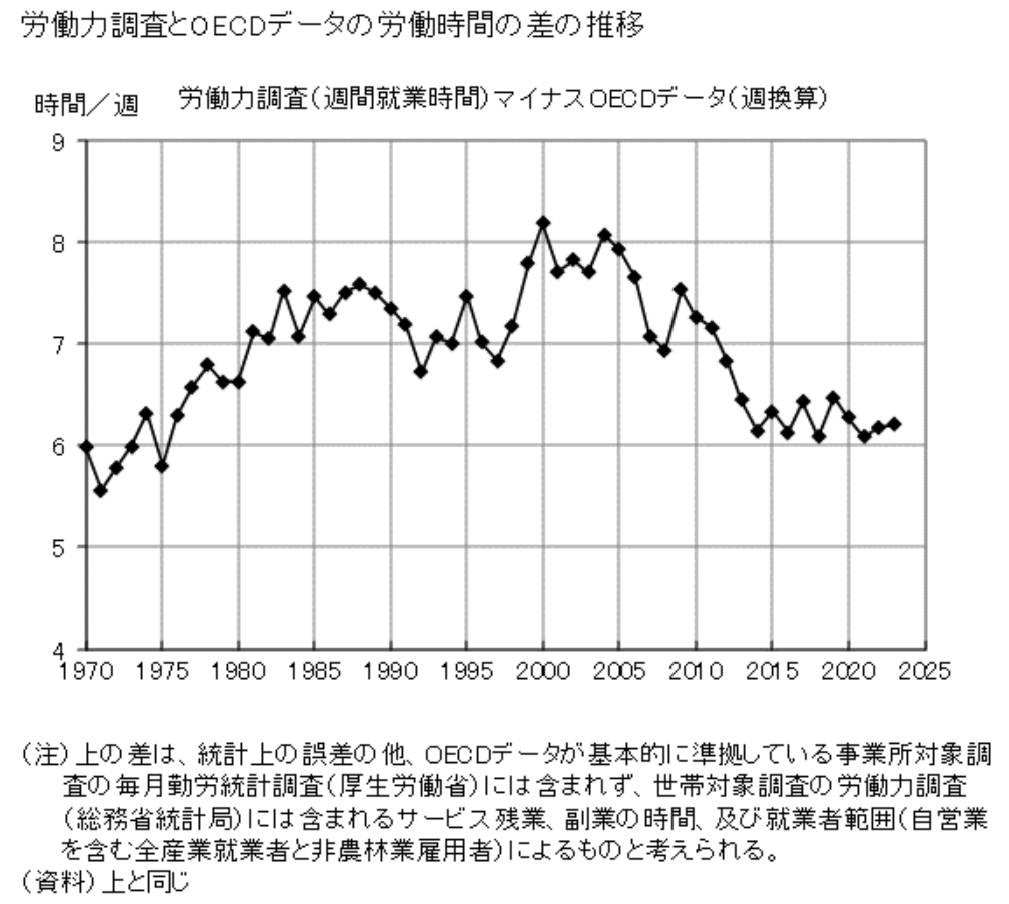

下図には、2つのデータの差の推移を図示した。

長期的な変化には、サービス残業の時間のほか、就業者の対象範囲や副業の時間によるものが要因として考えられるが、短期的な変化については、主としてサービス残業の増減が影響していると思われる。

差は週7時間ぐらいとなっており、すべてがサービス残業だとすると1日1時間程度のサービス残業が存在していることになる。

年次的な動きを推測を加えて追ってみると、1980年代後半のバブル景気の時期に膨らんだサービス残業がバブル崩壊とともにやや減少し、リストラブームとともに2000年前後に再度上昇。

2007~08年にはサービス残業が見直されたが(注)、リーマンショック翌年の2009年の経済低迷時には、実際は働いているのに人件費削減のため公式には残業が大きく削減されたことにするという形でサービス残業が一時的に増加。その後、再度、コンプライアンス上の注目で減少傾向。という経緯を辿っているのではなかろうか。

(注)日本マクドナルド店長が会社を相手に提訴した「名ばかり管理職」裁判で店長側を勝訴、すなわち残業代未払いとする第1審判決が出たのが2008年1月。

これをマスコミがこぞって取り上げ、サービス残業の問題が広く認知された。』