群環

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A4%E7%92%B0

『出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

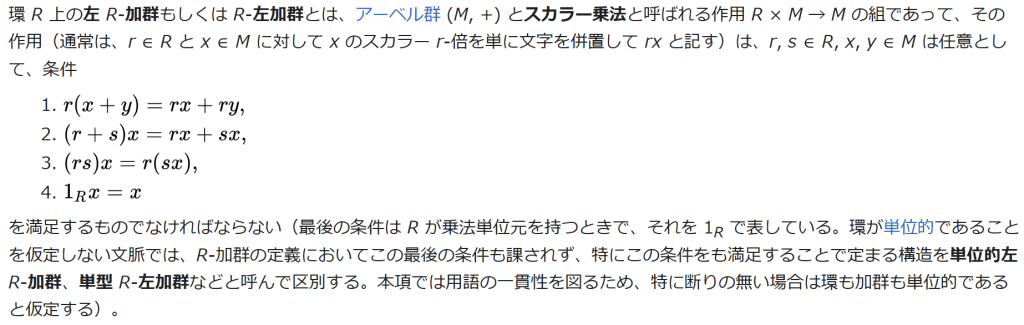

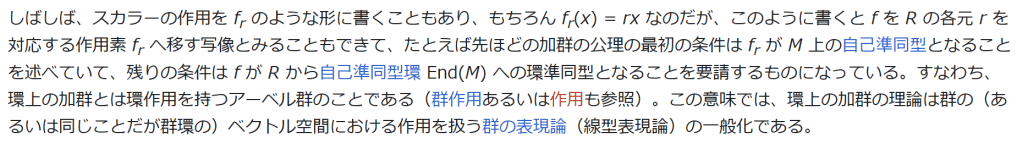

代数学において、与えられた群および環に対する群環(ぐんかん、英: group ring)は、与えられた群と環の構造を自然に用いて構成される。

群環はそれ自身が、与えられた環を係数環とし与えられた群を生成系とする自由加群であって、なおかつ与えられた群の演算を生成元の間の演算として「線型に」延長したものを積とする環を成す。

俗に言えば、群環は与えられた群の与えられた環の元を「重み」とする形式和の全体である。与えられた環が可換であるとき、群環は与えられた環上の多元環(代数)の構造を持ち、群多元環(ぐんたげんかん、英: group algebra; 群代数)(あるいは短く群環[注 1])と呼ばれる。

群環は、特に有限群の表現論において重要な役割を果たす代数的構造である。無限群の群環はしばしば位相を加味した議論を必要とするため位相群の群環の項へ譲り、本項は主に有限群の群環を扱う。また、より一般の議論は群ホップ代数を見よ。

定義

→「モノイド環 § 定義」も参照

R を環、G を群 とする。

G を生成系とする R-係数の形式的な(「有限」)線型結合の全体(G 上の R-自由加群、特に R が体のときは自由ベクトル空間)を R[G] と書く(RG とも書かれる[1])。即ち、任意の元 x ∈ R[G] は

x

∑

g

∈

G

a

g

g

(

a

g

∈

R

)

{\displaystyle x=\sum {g\in G}a{g}\,g\quad (a_{g}\in R)}

の形に書ける。

ただし、右辺の和において有限個の例外を除く全ての g に対して ag = 0 でなければならない。G の元と R[G] の元との区別を明確にする場合には、各元 g ∈ G に対応する生成元を eg などと書いて

x

∑

g

∈

G

a

g

e

g

{\displaystyle x=\sum {g\in G}a{g}\,e_{g}}

のようにも書く[2][注 2]。この集合 R[G] 上に項ごとの和

(

∑

g

∈

G

a

g

g

)

+

(

∑

g

∈

G

b

g

g

)

:=

∑

g

∈

G

(

a

g

+

b

g

)

⋅

g

{\displaystyle (\sum {g\in G}a{g}\,g)+(\sum {g\in G}b{g}\,g):=\sum {g\in G}(a{g}+b_{g})\cdot g}

を加法とし、G の積を線型に拡張した

(

∑

g

∈

G

a

g

g

)

(

∑

g

∈

G

b

g

g

)

:=

∑

g

,

h

∈

G

(

a

g

b

h

)

⋅

g

h

∑

g

∈

G

(

∑

h

∈

G

a

h

b

h

−

1

g

)

⋅

g

{\displaystyle (\sum {g\in G}a{g}\,g)(\sum {g\in G}b{g}\,g):=\sum {g,h\in G}(a{g}b_{h})\cdot gh=\sum {g\in G}(\sum {h\in G}a_{h}b_{h^{-1}g})\cdot g}

を乗法とする環を成し、さらにスカラー倍

r

⋅

(

∑

g

∈

G

a

g

g

)

:=

∑

g

∈

G

(

r

a

g

)

⋅

g

{\displaystyle r\cdot (\sum {g\in G}a{g}\,g):=\sum {g\in G}(ra{g})\cdot g}

により R 上の多元環(線型環)を成す。この多元環 R[G] を G 上の R-係数の群環、G で生成される R 上の群環などと呼ぶ。

(離散位相に関して)群 G 上の R-値コンパクト台付き連続函数全体の成す空間 Cc(G; R) の元 f は、群 G から可換環 R への写像 f: G → R であって、有限な台を持つ(つまり有限個の例外を除き f(g) = 0 (g ∈ G) となる)ようなものである。点ごとの和

(

f

+

h

)

(

g

)

:=

f

(

g

)

+

h

(

g

)

(

g

∈

G

)

{\displaystyle (f+h)(g):=f(g)+h(g)\quad (g\in G)}

と畳み込み

(

f

∗

h

)

(

g

)

:=

∑

γ

∈

G

f

(

γ

)

h

(

γ

−

1

g

)

{\displaystyle (f\ast h)(g):=\sum _{\gamma \in G}f(\gamma )h(\gamma ^{-1}g)}

およびスカラー倍

(

r

f

)

(

g

)

:=

r

(

f

(

g

)

)

(

r

∈

R

)

{\displaystyle (rf)(g):=r(f(g))\quad (r\in R)}

のもと Cc(G; R) は R 上の多元環となる。

G の各元 g に対して、一点集合 {g} の R-値指示函数(ディラックのデルタ函数)

δ

g

(

h

)

:=

{

1

1

R

(

h

g

)

0

0

R

(

h

≠

g

)

{\displaystyle \delta {g}(h):={\begin{cases}1=1{R}&(h=g)\0=0_{R}&(h\neq g)\end{cases}}}

を考えるとき、Cc(G; R) は R 上の標準基底として {δg | g ∈ G} を持ち、

R

[

G

]

→

C

c

(

G

;

R

)

;

∑

g

∈

G

a

g

g

↦

∑

g

∈

G

a

g

δ

g

{\displaystyle R[G]\to C_{c}(G;R);\;\sum {g\in G}a{g}\,g\mapsto \sum {g\in G}a{g}\delta _{g}}

は多元環の同型である。しばしばここでいう Cc(G; R) を(1. の場合と同じく) R[G] などとも書き、G の R 上の群環と呼ぶ[2]。

G が有限群ならば、この Cc(G; R) は G から R への写像全体の成す空間 RG (= R(G) = Hom(G, R)) に他ならない。これは無限群の場合には一般には成り立たないが、それでも以下に示すような意味で群環 R[G] と写像空間 RG は互いに双対の関係にある:

群環の元

x

∑

g

∈

G

a

g

g

{\displaystyle x=\sum {g\in G}a{g}\,g}

と R-値写像 f: G → R の対に対して、内積

(

x

,

f

)

∑

g

∈

G

a

g

f

(

g

)

∈

R

{\displaystyle (x,f)=\sum {g\in G}a{g}f(g)\quad \in R}

が矛盾なく定まる(右辺が実質有限和であることに注意せよ)。

例

位数 3 の巡回群 G = ⟨ g | g3 = 1 ⟩ を取り、ω = exp(2πi/3) とおく。 このとき

e

1

1

3

(

1

+

g

+

g

2

)

e

2

1

3

(

1

+

ω

g

+

ω

2

g

2

)

e

3

1

3

(

1

+

ω

2

g

+

ω

g

)

{\displaystyle {\begin{aligned}e_{1}&={\tfrac {1}{3}}(1+g+g^{2})\e_{2}&={\tfrac {1}{3}}(1+\omega g+\omega ^{2}g^{2})\e_{3}&={\tfrac {1}{3}}(1+\omega ^{2}g+\omega g)\end{aligned}}}

と群環 CG の元を定めると、これらは中心的直交原始冪等元分解 1 = e1 + e2 + e3 を与え、次の直既約分解と同型が得られる。

C

G

e

1

C

G

⊕

e

2

C

G

⊕

e

3

C

G

≅

(

C

0

0

0

C

0

0

0

C

)

{\displaystyle \mathbb {C} G=e_{1}\mathbb {C} G\oplus e_{2}\mathbb {C} G\oplus e_{3}\mathbb {C} G\cong {\begin{pmatrix}\mathbb {C} &0&0\0&\mathbb {C} &0\0&0&\mathbb {C} \end{pmatrix}}}

群環上の加群

→詳細は「群上の加群」を参照

環 K 上の群環 K[G] を環と見るとき、環 K[G] 上の加群は、群 G 上の加群と呼ばれる。群 G の表現は G-加群の言葉で読みかえることができる。特に

単純 G-加群は G-既約表現のことである。

G の表現空間が K-加群 V1, V2 であるとき、表現の間の準同型は、G-加群 V1, V2 の間の K-線型準同型のことであり、その全体は HomG

K(V1, V2) などで表される。

古典的な結果として、もともとは係数環 K が複素数体 C で、群 G が有限群の場合に得られたものだが、そのような条件のもとで群環 K[G] が半単純環となることを示すことができて、それは有限群の表現において深い意味を持つ事実である。より一般に、マシュケの定理と呼ばれる以下の定理が成り立つ:

定理 (Maschke)

有限群 G の位数が体 F の標数と互いに素なとき、あるいは標数 0 のとき、群環 FG は半単純である。

特に、群環 C[G] が半単純であることは、それが C に成分をとる行列環の直和として理解することができることを意味する。

G が有限アーベル群ならば、群環は可換環であり、その構造は 1 の冪根を用いて容易に記述することができる。係数環 R が標数 p の体で、その素数 p が有限群 G の位数を割るならば、群環は半単純でなく非自明なジャコブソン根基を持つ。このことは、そのような条件下でのモジュラー表現論における対応する主題において重要な意味を示す。

性質

基本性質

環 R が乗法単位元 1 = 1R を持つとき(群 G の単位元は 1 = 1G と書くことにする)、群環 R[G] は R に環同型な部分環を持ち、またその単元群は G に群同型な部分群を含む。実際、

R

→

R

[

G

]

;

r

↦

r

⋅

1

G

(

or

r

↦

r

δ

1

G

)

{\displaystyle R\to R[G];r\mapsto r\cdot 1_{G}\quad ({\text{or }}r\mapsto r\delta {1{G}})}

は単射環準同型であり、同様に

G

→

(

R

[

G

]

)

×

;

g

↦

1

R

⋅

g

(

or

g

↦

δ

g

)

{\displaystyle G\to (R[G])^{\times };\;g\mapsto 1_{R}\cdot g\quad ({\text{or }}g\mapsto \delta _{g})}

は乗法群に関する単射群準同型になる。特に、1R⋅1G は R[G] の乗法単位元である。

R が可換環であり、かつ G がアーベル群であるとき、群環 R[G] は可換多元環である。

H が G の部分群ならば、群環 R[H] は R[G] の部分環である。同様に、S が R の部分環であるとき、群環 S[G] は R[G] の部分環である。

群環の中心

→「類函数」も参照

環 K[G] の積の定義の仕方から、その環としての中心は G 上で定義されたK-値類函数(つまり、G の各共軛類上で定数となる函数)の全体に一致する。これは配置集合 KG の部分線型空間で、各共軛類 c ∊ C の指示函数の族 (1c)c∊C を標準基底に持つ(これらの指示函数は KG の標準基底によって1c = ∑s∊cδs と分解できる)。

また、KG 上の非退化な対称双線型形式(内積)を

(

f

∣

h

)

1

g

∑

s

∈

G

f

(

s

)

h

(

s

−

1

)

{\displaystyle (f\mid h)={\frac {1}{g}}\sum _{s\in G}f(s)h(s^{-1})}

で定義することができる。

既約指標の全体はこの類函数の空間の正規直交基底を成す

これにより、(この部分空間の次元を考えて)

既約表現の(同型類の)総数は、群の共軛類の数 h に等しい

ゆえに、群 G の K 上の既約表現 (S1, ρ1), … (Sh, ρh) が(同型を除いて)存在して、それらの指標 χ1, …, χh が群環 K[G] の中心の基底を成す。

アルティン–ウェダーバーンの定理

前節の記号を引き続き用いて以下の基本的な定理が直接的に示せる。

群環 K[G] は群 G の h-個の既約表現 Si の K-自己準同型環 EndK(Si) の直和に同型である:

K

[

G

]

≃

⨁

i

1

h

End

K

(

S

i

)

.

{\displaystyle K[G]\simeq \bigoplus {i=1}^{h}\operatorname {End} {K}(S_{i}).}

さらに K が代数閉体と仮定すれば、有限次元半単純環に関するアルティン・ウェダーバーンの定理から同じ結果が得られる。

群環 K[G] は KG の部分空間であるから、各Si の次元を di とすれば、群環自身の次元は

g

∑

i

1

h

d

i

2

{\displaystyle g=\sum {i=1}^{h}d{i}^{2}}

で与えられる(K が正標数の場合はfr:Représentation régulière#Identités remarquablesを見よ)。

K[G] の元 f が中心に属するための必要十分条件は、その成分が Si 上の相似拡大 (homothety) となることである。さらに類函数に関する結果を用いれば、その Si における相似比 λi が

λ

i

1

d

i

∑

s

∈

G

f

(

s

)

χ

i

(

s

)

{\displaystyle \lambda {i}={\frac {1}{d{i}}}\sum {s\in G}f(s)\chi {i}(s)}

で与えられる。

正則表現

→詳細は「正則表現 (数学)」を参照

群 G の正則表現 λ は、既に述べた対応により自然に群環 K[G] 上の左 K[G]-加群の構造に対応する。前節で述べた群環の分解に従えば:

G の正則表現は G の既約表現 ρi をその次数 di と同じ数だけ重複したものの直和

(

K

G

,

λ

)

≃

⨁

i

1

h

d

i

(

S

i

,

ρ

i

)

{\displaystyle (K^{G},\lambda )\simeq \bigoplus {i=1}^{h}d{i}(S_{i},\rho _{i})}

に分解される。即ち、この λ に付随する半単純加群の等型成分(英語版)は

d

i

(

S

i

,

ρ

i

)

(

S

i

,

ρ

i

)

⊕

⋯

⊕

(

S

i

,

ρ

i

)

⏟

d

i

summand

(

d

i

dim

(

S

i

)

)

{\displaystyle d_{i}(S_{i},\rho {i})=\underbrace {(S{i},\rho {i})\oplus \dotsb \oplus (S{i},\rho {i})} {d_{i}{\text{ summand }}}\quad (d_{i}=\dim(S_{i}))}

で与えられる。

指標の直交関係

表現の指標と群環は、直交性を考えるとき、互いに相補的な関係にある。G の表現 (V1, ρ1), (V2, ρ2) に対して、χ1, χ2 をそれぞれ表現 ρ1, ρ2 の指標とするとき、表現 (V1, ρ1), (V2, ρ2) を G-加群と見て

(

χ

1

∣

χ

2

)

dim

K

(

hom

K

G

(

V

1

,

V

2

)

)

{\displaystyle (\chi {1}\mid \chi {2})=\dim {K}(\hom {K}^{G}(V_{1},V_{2}))}

が成り立つ。右辺の次元は K 上で考える。

すると、シューアの補題により、既約指標 π1, π2 の間の直交関係

(

π

1

∣

π

2

)

{

1

π

1

≃

π

2

0

π

1

≄

π

2

{\displaystyle (\pi {1}\mid \pi {2})={\begin{cases}1&\pi {1}\simeq \pi {2}\0&\pi {1}\not \simeq \pi {2}\end{cases}}}

が得られる。

応用

フロベニウス相互律

→詳細は「フロベニウス相互律(フランス語版)」を参照

群環の構造を用いるよい例としてフロベニウス相互律を挙げられる。これは G-加群の誘導表現(英語版)を構成する方法とも理解される。有限群 G の部分群 H と K[H]-加群 W に対して、W から誘導される G-加群とは

V

≃

K

[

G

]

⊗

K

[

H

]

W

{\displaystyle V\simeq K[G]\otimes _{K[H]}W}

のことを言う(⊗K[H] は K[H]-加群としてのテンソル積である)。この誘導表現は、H-加群 W の(環 K[H] から K[G] への)係数拡大に対応する。H が G の正規部分群のときは、この誘導表現は H による半直積に同値である。

フロベニウス相互律は、誘導表現の指標に関する内積を計算するための便法を与える。ψ を H の表現 θ としての H-加群 W の指標とし、χ を G の表現 ρ の指標とする。ψ の G への誘導表現の指標を Ind ψ、ρ の H への制限の指標を Res χ とすれば、フロベニウス相互律とは

⟨

Ind

H

G

ψ

∣

χ

⟩

G

⟨

ψ

∣

Res

H

G

χ

⟩

H

{\displaystyle \langle \operatorname {Ind} {H}^{G}\psi \mid \chi \rangle {G}=\langle \psi \mid \operatorname {Res} {H}^{G}\chi \rangle {H}}

なる関係が成り立つことを主張するものである。これはそれぞれの付随する K-多元環準同型の空間の同型 HomG(Ind θ, ρ) ≅ HomH(θ, Res ρ) を構成することで(次元を見れば)示される。

代数的整数

→詳細は「整元」を参照

u ∈ K[G] の標準基底に関する座標成分が全てℤ 上で整ならば、u は ℤ 上整である。

実際に標準基底としての G の元 δs は ℤ 上整であり、これらの生成する有限生成 ℤ-加群は実際には ℤ-多元環を成す。

前節からの記号を引き続き使用して、以下が成り立つ:

u が K[G] の中心に属する元で、その座標成分が ℤ 上整ならば以下の K の元

λ

i

1

d

i

∑

s

∈

G

u

s

χ

i

(

s

)

{\displaystyle \lambda {i}={\frac {1}{d{i}}}\sum {s\in G}u{s}\chi _{i}(s)}

もまた ℤ 上整である。

実際、上記の節によれば、この数は Si 上での相似比 ρi(u) である。先に掲げた命題によりこの相似比は ℤ 上の整元であり、相似拡大の結合は多元環の準同型となるから、もとの数もそうである。

K が標数 0 ならば以下の性質が導かれる:

既約表現の次数 di は群の位数 g を割り切る。

可換群上の調和解析

→詳細は「有限可換群上の調和解析」を参照

有限群 G がアーベル群ならば、その双対群もまた有限で G に(自然でない)同型である。故に(複素係数)群環上の調和解析の道具は有効で、フーリエ変換や畳み込みを定義し、パーシヴァルの等式、プランシュレルの定理、ポントリャーギン双対性などの定理を適用することができる。

多くの古典的な定理を有限可換群上の調和解析の言葉で解釈しなおすことができる。それらの中には、平方剰余の相互法則を示すのに使うルジャンドル記号やガウス和、円分多項式の求根に用いるガウス周期など数論的な道具も含まれる。

注釈

^ これは少々紛らわしいが、任意の群環は係数環の中心上の群多元環となるから、その文脈で何を係数環としているかが明らかならば混乱の虞は無いであろう。

^ 特に群 G が加法的に書かれている場合、群環における乗積表は eg⋅eh = eg+h から得られるが、群の元 g を生成元 eg と同一視する記法では、群の演算と群環の形式和の区別が紛らわしい。

出典

^ Polcino Milies & Sehgal 2002, p.129 and 131.

^ a b Polcino Milies & Sehgal 2002, p. 131.

参考文献

Alperin, J. L.; Bell, Rowen B. (1995). Groups and Representations. Graduate Texts in Mathematics. 162. Springer-Verlag. doi:10.1007/978-1-4612-0799-3. ISBN 0-387-94525-3. MR1369573. Zbl 0839.20001

N. Bourbaki, Éléments de mathématique, Algèbre, chap. VIII

Curtis, Charles W.; Reiner, I. (2006) [1962]. Representation Theory of Finite Groups and Associative Algebras. AMS Chelsea Publishing. doi:10.1090/chel/356. ISBN 0-8218-4066-5. MR2215618. Zbl 1093.20003

Hall, Marshall, Jr. [in 英語]. The Theory of Groups (英語).

Lang, Serge. Algèbre.

Passman, Donald S. (1985) [1977]. The Algebraic Structure of Group Rings. Robert E. Krieger Publishing. ISBN 0-89874-789-9. MR0798076. Zbl 0654.16001

Polcino Milies, C.; Sehgal, Sudarshan K. (2002). An Introduction to Group Rings. Kluwer Academic Publishers. doi:10.1007/978-94-010-0405-3. ISBN 1-4020-0238-6. MR1896125. Zbl 0997.20003

Serre, Jean-Pierre. Représentations linéaires des groupes finis.

関連項目

モノイド代数

フロベニウス代数

外部リンク

A. A. Bovdi (2001), “Group algebra”, in Hazewinkel, Michiel, Encyclopedia of Mathematics, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4

Weisstein, Eric W. “Group Ring”. mathworld.wolfram.com (英語).

Barile, Margherita; Moslehian, Mohammad Sal; Weisstein, Eric W. “Group Algebra”. mathworld.wolfram.com (英語).

group ring – PlanetMath.(英語)

group algebra in nLab

カテゴリ: 群の表現論調和解析多元環論数学に関する記事

最終更新 2021年10月12日 (火) 00:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。

テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。』