https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM030ZX0T00C21A4000000/

『【台北=中村裕】台湾東部の花蓮県で2日起きた特急列車による脱線事故では50人が死亡し、180人近くが重軽傷を負う大惨事となった。台湾は最近、厳格な管理で新型コロナウイルスの感染拡大を抑え、半導体の先進的なイメージも先行していた。だが実は、ずさんな管理が原因の大事故が後を絶たない。台湾の「負の側面」が今回、またも顔をのぞかせた。

【関連記事】

作業車ブレーキかけ損ないか 台湾、50人死亡特急事故

台湾で特急脱線、50人死亡 工事車両と衝突か

脱線事故を起こした台湾鉄道は「台湾鉄路管理局」といわれ、交通部(交通省)が管理する公営鉄道だ。同社の公開資料によると、2012年から直近の19年までの過去8年間で、台湾鉄道は実に計90回もの脱線事故を起こしていたことが分かった。

今回、起きた脱線事故は台湾の鉄道史上、最悪といわれる。だが今回の事故は決して特殊ではない。台湾の鉄道は何度も脱線事故を繰り返しているのだ。

台湾鉄道は戦前まで支配した日本の資本を国民党が引き継ぎ、その後の長期政権で独占と腐敗、利権の巣窟となった企業として知られる。90年代から民営化議論が何度も繰り返されたが、政治家や労働組合の激しい抵抗で実現せずに終わっている。「地方の足」としての役割もあり、必ずしも採算優先で経営ができない面があるにせよ、30年以上も赤字が続き、19年12月期までの累積損失は1177億台湾㌦(約4600億円)と1000億台湾㌦の大台を突破した。「累積損失はもはや解消されることはない。今回の事故も起こるべくして起こった」とも指摘される。

台湾鉄道は脱線事故を繰り返しており、またも多くの犠牲者を出した(2日、花蓮)=AP

今回の問題は台湾鉄道の問題にとどまらない。台湾では大型事故が頻発しているからだ。16年には台湾北部で中国人観光客を乗せたバスで火災が起き、26人が全員死亡した。17年にも観光バスが台北市で横転し、33人が死亡。18年には北東部の宜蘭での脱線事故で18人が死亡、215人が負傷した。

最近でも20年11月、中部の南投県でバスが横転し、乗客1人が死亡、20人が重軽傷を負った。今年3月にも宜蘭で観光バスが壁に衝突し、6人が死亡、39人が重軽傷を負っている。安全管理に問題があると言わざるを得ない。

台湾には、その歴史から二面性がある。戦後、必死で成長機会をうかがい、今や世界トップに育った半導体産業が台湾を支える半面、取り残された企業も実は少なくない。台湾鉄道も後者にあたる。

先進的な半導体大手で有名な台湾積体電路製造(TSMC)などのイメージが先行しがちな台湾だが、多くの若者が低収入にあえぎ、社会問題化しているのが今の台湾の厳しい現実でもある。

社会の分断が、こうした問題の解決を遅らせてもいる。台湾社会はその歴史から、今でもはっきりと2つに分断されている。台湾にもともと居住していた「本省人」と、中国共産党との戦いに敗れて戦後、国民党とともに中国大陸から移り住んだ「外省人」の2つに分かれ、今でも考え方は大きく異なることも多い。

同じ台湾人でも、どちらの人と接するかで、台湾の印象が大きく異なるのはそのためだ。

分断は支持政党にも影響し、蔡英文(ツァイ・インウェン)総統が率いる対中強硬路線の与党・民主進歩党(民進党)と、中国に融和的な姿勢を取る国民党の対立にもつながっている。国民党支持者や、企業経営者には外省人が多く、台湾の経済界を支える。

社会の分断が改革を遅らせ、台湾のそこかしこに暗い影を落とす。今回の脱線事故も決して、こうした背景と無縁ではない。

今回の台湾鉄道の事故を受け、蔡総統は関係当局に厳格な原因究明を求めた。政権内部からも「大変遺憾だ」との声も上がる。何度も繰り返す台湾の悲劇。その掛け声は今や少しむなしく、悲しくも響く。』

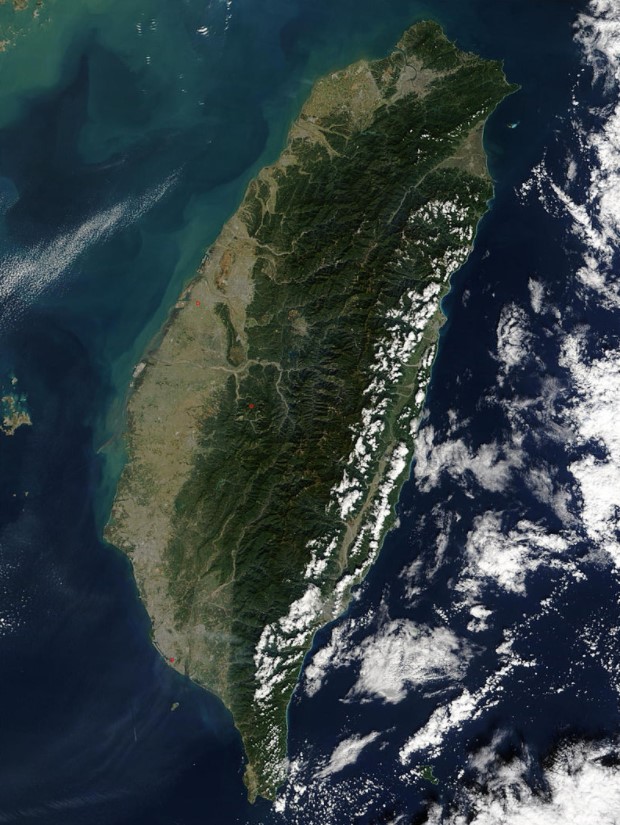

台湾

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE

『政治

詳細は「中華民国の政治」を参照

今日の台湾における重要な政治的問題としては、台湾問題が挙げられる。

台湾問題とは、台湾の最終的な政治的地位および主権帰属を巡る中華民国と中華人民共和国と台湾未定論の問題である。1945年9月2日調印のポツダム宣言(第二次世界大戦終結)に伴い、中華民国の南京国民政府は、連合国軍の委託を受けて駐台湾日本軍の武装解除を行うために台湾へ軍を進駐させ、1943年のカイロ宣言に従い(ただし、同会談後に報道関係者向けに配布されたニュース・リリースであり無効という説もある)、1945年10月25日に台北で日本側の安藤利吉台湾総督・第十方面軍司令官が降伏文書に署名し、中華民国は台湾の実効支配を開始した(台湾光復)。ただし、この時点では行政権を中華民国に移譲しただけであり、国際法上、台湾島地域は依然として日本国の領土であった。1949年10月1日に国共内戦で勝利した中国共産党が中華人民共和国を樹立し、中華民国政府が大陸では崩壊した上で台湾国民政府として再始動してからは、両党間で「中国を代表する正統な政府」としての権利を巡る対立が生じるようになり(→中華民国の歴史)それと同時に台湾の政治的地位と主権帰属も対立の一要因となっていった。なお、日本政府は、1951年のサンフランシスコ講和条約および1952年の日華平和条約において台湾島地域に対する権原を含める一切の権利を放棄したが、それらの帰属先が明言されていないため、台湾島地域の国際法上の領有権は現在でも未確定であるという見方(台湾地位未定論)もある[14]。

台湾を実効支配する中華民国が、長い年月をかけて「名実ともに中国を代表する正統な国家」から「台湾地区のみを統治する民主主義国家」へと変容したことも、台湾問題の理解を困難にする要因となっている。

国民党独裁期の中華民国は、台湾島周辺のみを実効支配するようになった後も「中国の正統国家」を主張し「台湾は中国の一部」という見解を持っていた。そのため「中国(中華民国)支配からの解放と、中国(中華民国)とは異なる新しい国家を自ら建設すべき」とする台湾独立運動(台独運動、または台独)が活発となった。台湾独立運動は中華民国の民主化により下火になったが、長年に渡り台湾住民の国政参加を拒み、差別と弾圧を行ってきた歴史(二・二八事件と呼ばれる台湾人大虐殺と、中国国民党による長期間の高圧独裁)を忘れるべきではないという意味合いで主張する者も少なからずいる。2008年8月末には、中華民国からの独立デモが発生している。

中華人民共和国は「台湾は中華人民共和国の不可分の領土であり、台湾が独立することは許さない」として一貫して台湾独立に反対する主張を繰り返しており[15]、その影響で中華民国国外では台湾独立を「中華人民共和国からの独立」と誤解する者も多いとされる[16]。

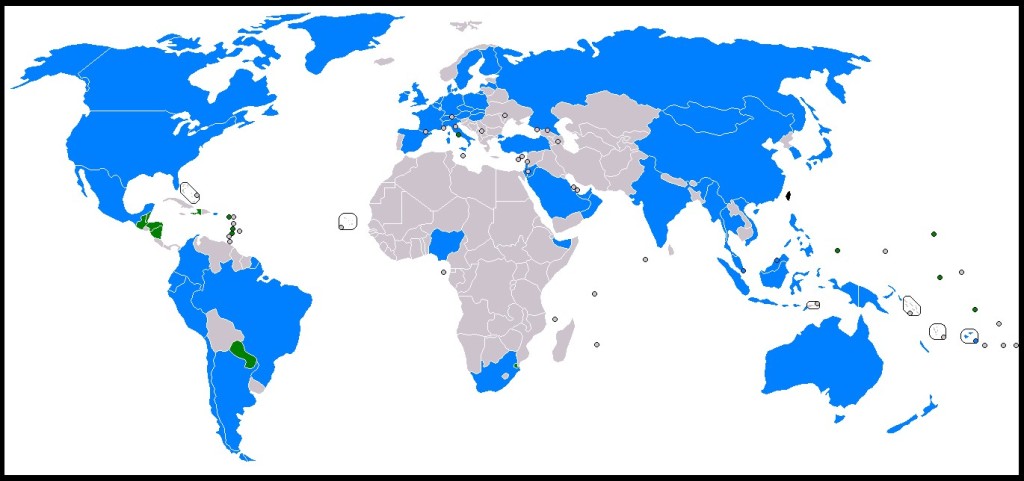

21世紀初頭では、国際政治上の駆け引きの結果から「中国を代表する正統な国家」として中華人民共和国を承認する国が大勢を占めている。ただし、ほとんどの国は、中華人民共和国を「承認」しながら、半官半民の組織を介して中華民国と実務関係を維持している。現在も中華民国憲法は、大陸統治時代に制定された条文を維持し、中華民国が中華国家であることの象徴としている。その一方で憲法追加修正条項の制定以後、中華民国が台湾地域のみを統治するとの前提により民主化が進められてきた。しかし、中華人民共和国政府や中華民国の親中派は、こうした動きを法理独立と非難してきた。

今日の台湾世論の大勢は、台湾が中華人民共和国の主権に帰属するものではなく、中華民国という国家であるという点で一致している。その上で中華民国の立法府たる立法院の議員などの政治家は今なお、「台湾も中華人民共和国も同じ中華民族の国家である」とみなす泛藍連盟派と、「台湾と中国は別々の国である」とする泛緑連盟派(台湾本土派および独立派)のいずれかに大別される。

民主化以降の中華民国の世論は、実質的に中華人民共和国とは分離している現在の状態を維持することを望む声が多い。そのため、基本的には現状での安定志向にあると言え、各党も世論を配慮しながら政治活動を行なっている。台湾はすでに事実上の独立国で独立宣言などいらない、という考え方を「天然独」と言い、現総統の蔡英文もその一人である。』

『住民

タオ族ダンサーと伝統的なドレス

原住民の伝統衣装を身にまとったブヌン族の踊り手

詳細は「台湾人」および「台湾の人口」を参照

台湾地域の住民は、混血民族と中国系に大別される。原住民族は平地に住んで漢民族と同化が進んだ「平埔族」(ケタガラン族、パゼッヘ族、バブザ族など)と高地や離れ島に住む「高山族」16民族(アミ族、タイヤル族、パイワン族、ブヌン族、プユマ族、ルカイ族、ツォウ族、サイシャット族、タオ族、サオ族、タロコ族、クバラン族、サキザヤ族、セデック族、カナカブ族、サアロア族。クバラン族とサオ族は平埔族に分類されていたこともある。なお、「高砂族」は日本統治時代の呼び名)に分かれる。台湾の漢民族は、戦前(主に明末清初)から台湾に居住している本省人と、国共内戦で敗れた蔣介石率いる国民党軍と共に台湾に移住した外省人に分かれる。本省人が台湾で85%を占めており、本省人は福建(閩南)系と客家系に分かれる。外省人13%、原住民2%(タイヤル、サイシャット、ツォウ、ブヌン、アミなど14民族)。

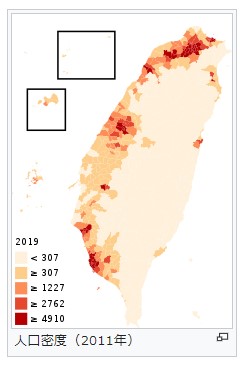

台湾の人口が増えて2300万人を超えたため、人口密度は650.42人/km2(2017年1月末統計)であり、人口密度が1000万人以上の国では世界2位になった。

2018年時点で平均寿命80.4歳、女性83.7歳、男性77.3歳で年々上昇の傾向にある[73]。65歳以上の比率は14パーセントを記録するようになった[74]。

少子化が進んでおり、2009年の出生率は0.829を記録、合計特殊出生率は1と世界最低となった[75]。2010年の合計特殊出生率は干支の影響もあり0.895とさらに低下した[76]。2019年の合計特殊出生率は1.28であった。

人口は2020年を境に減少が始まり[77] 2050年代に2000万人を切ると見られている[78]。

2018年(民国107年)現在、在台外国人は約76万人、多い順にインドネシアが25万人で33%、ベトナムが22万人で30%、フィリピンが15万人で20%を占める(民国108年の台湾の内政部統計処調べ)[79]。2015年時点の外国人労働者は58万人で58%が製造業、38%が介護に従事している[80]。

内政部警政署(日本の警察庁に相当)「台閩地區居留外僑統計―按國籍及職業別九十九年 (2010)」によれば、2010年現在、滞在日数180 日以上の長期ビザ取得者が申請できる「外僑居留証」を所持する日本人は、12,056人(男性7,330人、女性4,726人)である。その内訳は、商業人員(2,197人)、15歳未満の者(1,853人)、家事(1,687人)、就学(1,003人)、エンジニア(678人)、教師(640人)、その他(3,472人)となっている[81]。

台湾での総資産が500万ニュー台湾ドルを超えるか、あるいは仕事の技能や専業を例証すれば、台湾移民署[82] に永住を申請することができる。』

『言語

台湾の国家言語は中国語(標準中国語)であり、国内では国語と呼ばれている。2018年に国語以外の台湾語や客家語そして原住民の諸言語の位置づけが平等となった[83]。

国語は中華人民共和国の標準語である普通話と基本的に同一言語であるが、現在では語彙などの細かい部分に多少の相違点が生じている。他にも日常生活では台湾語(ホーロー語、河洛話、福佬語)、場所によっては客家語、台湾原住民の諸言語が使用される。台湾語は伝統的区分では福建方言(閩語)の一種である閩南語に含まれるが、平埔族の言語や日本語の影響を受けており、その意味でも閩南語とは分化し台湾語、福佬語などと呼称される[84]。

また、台湾原住民の諸言語はオーストロネシア語族の言語であり、多くは台湾諸語に属する(タオ語のみマレー・ポリネシア語派に属する)。その数は、1622年にオランダ人入植者がやって来た時には少なくとも30はあった。その後、日本語の配属下を挟んで二度の中国語の配属下にあったことで、その数は10程度に減ってしまった。また、その話者も2000人以下ということから、土着語は絶滅する危険にさらされている[85]。

中華民国の実効支配地域の言語としては、金門島では閩南語(台湾語)が話されているが、日本語の影響をほとんど受けていないなど、台湾本島の台湾語とは相異がある。馬祖島では閩東語が話されている。烏坵郷では本来は莆仙語が話されていたが、現在は閩南語(台湾語)が話されている。

音声言語の他、日本の手話と類似点の多い台湾手話を母語とする人たちがいる。』